杉本博司 前編「芸術は人類に残された最後のインスピレーションの源である」

一切法は因縁生なり

杉本博司の人生や創作活動について、どのように言葉にすることが出来るのだろうか?

文章の冒頭から、この問いに躓いてしまう困難な理由は二つある。

杉本博司といえば、あのロックバンドU2のボノの創作にも影響を与えた*1、非常に完成度の高い大判のモノクロ写真で知られる現代アーティストである。しかし、近年は写真だけでなく、建築の設計や文楽・能の演出、料理本の出版に加え、2017年には本人が遺作とも呼ぶ、硝子の能舞台などを備えた文化施設「小田原文化財団 江之浦測候所」まで作ってしまった。さらに、2021年にはNHK大河ドラマ『青天を衝け』の題字を担当するなど書も手掛け、普通の現代アーティストの域を大きく超えて、規格外に活動の幅を拡大し続けている。

*1. ボノは、「海景」写真から触発された曲を作るなどしている。

また、精力的に文筆活動も行っている。日本経済新聞の連載「私の履歴書」や、それを増補した自伝『影老日記』(新潮社2022)などで、その人生とキャリアについて自ら多くを語っており、いかにだけでなく、これ以上何を語れるのかという難しさもある。

その杉本が、頻繁に口にする言葉に「因縁」がある。仏教の「一切法(万物)は因縁生なり」、つまり、すべてのものは因縁がそろって生じていることを、まるで証明するかのごとく、彼が生きてきた環境や見聞きしたものが血となり肉となりその人格形成と創作に結実していっただけでなく、偶然・必然を問わず逃れられない人や事象の出会いと繋がりから時代ごとにチャンスを掴み、創作世界を拡げていったことが自伝から見て取れる。

実際、彼が建築を手掛けることになったのも、また、2022年にベネッセアートサイト直島に新たに整備された「杉本博司ギャラリー 時の回廊」や、上述の江之浦測候所が生まれた背景にも、杉本の長年にわたる直島との関わりがある。

さらに言えば、筆者自身も、かつて佐賀町エキジビット・スペースや直島で杉本作品に触れ、その後、何かに導かれるように、横浜、パリ、東京、京都、直島などで数々の杉本企画を手掛けることとなる。 まるで、建築空間やコンテクストといった場所からインスピレーションを得て、物との出合いが言葉やストーリーを誘発し、そしてそれが新たな表象を生み出すといった連鎖反応で生まれる杉本の近年の展示のごとく、ひとつの企画からまた次の企画へと数珠繋がりに発生していったような気がする。

杉本博司の原点と思想的体験

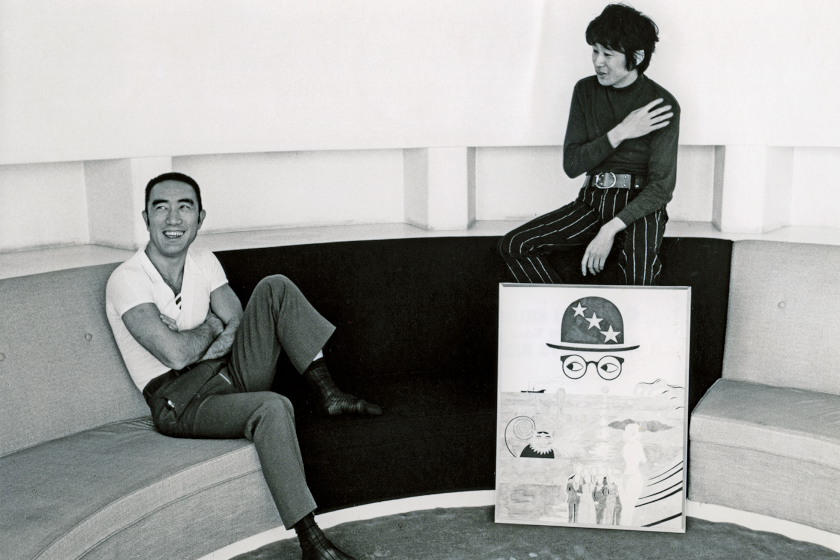

1948年に台東区御徒町で美容院専門商品の卸売商店の息子として生まれた杉本の創作には、幼少期の記憶、環境、体験が大きく影響している。

妄想好きで夢見がちな杉本少年は、理科観察、天体・宇宙に関する情報、電子工作等の情報満載の雑誌『子供の科学』を愛読し、頻繁に家に出入りする大工から工作を教わる。また、実業家であり落語家でもあった父親の影響で物事にはオチが必要、腑に落ちるのが良いと考えるようになる。

鉄道模型に夢中になるとともに、中学1年の頃には、父親の持っていたMamiya-6という中判カメラの高級機で鉄道写真や家族旅行の写真撮影を試みている。家族旅行でみた伊豆の海の風景の記憶や、世界を模型にして、それをイメージに定着させること、また、制作機材を手作りすることなど、杉本の後の代表作や制作の原点が垣間見えるが、そもそも妄想をかたちにする現代アーティストとして生きるようになったこと自体、必然だったと本人もしばしば言及している。

1960年代末の学生運動も終盤にさしかかるころ、杉本は立教大学経済学部でマルクス経済学を学ぶ。また、この頃、実存主義などの西洋思想やエンゲルスの人間の意識がどのように始まったかについての『猿が人間になるについての労働の役割』からも大きな影響を受けたという。

一方、その後編入したロサンゼルスのアートセンター・カレッジ・オブ・デザインでは、モノクロームの風景写真で知られるアンセル・アダムスを目標に写真技術を本格的に学ぶ。さらに、ベトナム戦争が泥沼化し、反戦運動とヒッピー、フラワーチルドレンといったカウンター・カルチャーの空気が残るカリフォルニアで、仏教や日本の古典、東洋哲学に触れることとなる。こうして感受性豊かな学生時代に西洋・東洋の哲学や思想を異なる文化圏で少し距離を置いて知ることとなった杉本は、その後シベリアからヨーロッパへと放浪の旅に出て、イデオロギーと現実のギャップも目撃している。

現代アーティストへ

さて、杉本が現代アートに開眼するのは、1974年にニューヨークに居を移して以降のことである。新たに台頭してきたミニマル・アートのドナルド・ジャッドやダン・フレイヴィンの作品に触れ、またこの頃に、マルセル・デュシャンの作品も体験している。

そして、まだ写真がアートと一般的に捉えられていない時代に、写真を武器にアート界に打って出ようという考えのもと生み出したのが、1976年に発表した「ジオラマ」シリーズである。

これが杉本の実質的なアーティスト活動の始まりとなる。《シロクマ》や、過酷な資本主義競争社会の頂点にあるニューヨークの様相に重なる《ハイエナ、ジャッカル、コンドル》で始まる、この8"×10"カメラにより撮影された写真シリーズは、「私の見ているこの世界が本当に実在するのかというリアリティーへの不信感*2」のもと、アメリカ自然史博物館の展示ジオラマを、まるで生きているかのように撮影したものだ。これが、ニューヨーク近代美術館に250ドルで買い取られる。

*2. 日本経済新聞「私の履歴書」第11回(2020年7月11日掲載)

また、同時期に映画一本の時間を長時間露光で撮影するという「劇場」シリーズに着手するのと並行して、水を撮るべく、日光・華厳の滝も撮影している。その関心が、水の流れ込む海に移り、杉本は1980年、カリブ海を撮影。これが、子供の頃にみた相模湾の記憶と古代の人々もみていたであろう風景のイメージを重ね合わせた「海景」シリーズである。こうして、明快なコンセプトと高度な技術に裏付けられた高質のモノクロ写真の代表三部作が出揃い、杉本は国際的に知られるようになる。

一見、順調な作家活動のように思えるが、実際は助成金頼りで生活は厳しく、彼の妻は家計を支えるべく民芸や古美術を扱う店を70年代終わりに開店。だが、結局、妻は子育てに忙しく、代わりに杉本が古美術の買い付けを担当することとなる。

これが彼の感性、知性、歴史認識と目の鍛錬に多大なる影響を与えることになっただけでなく、顧客には、イサム・ノグチやドナルド・ジャッド、ルイーズ・ニーヴェルスン、サイ・トゥオンブリーらが名を連ねており、現代アートとは違う場所での彼らとのやりとりも杉本の思考や活動の大きな刺激になったことも想像に難くない。

直島との出合い~ハッセルブラッド賞~能の演出へ

時代は平成に代わり、ベルリンの壁や冷戦構造の崩壊などで世界が大きく動いた1990年前後に、杉本は二度にわたり佐賀町エキジビット・スペースで個展の機会を得る。展覧会を通して第30回毎日芸術賞を受賞するなど、杉本が日本での地位を固めていった頃、ベネッセアートサイト直島もまた実質的な活動の船を漕ぎだしている。

1989年には安藤忠雄監修による直島国際キャンプ場を、続いて1992年には安藤設計によるホテルと美術館が一体化したベネッセハウス直島コンテンポラリーアートミュージアム(現ベネッセハウスミュージアム)をオープン。

当初は、現代美術だけでなく幅広く文化に関する企画展を手掛けていたが、1994年に周囲の自然環境のなかに作品を設置する野外展「Open Air'94 "Out of Bounds"―海景の中の現代美術展―」を開催。

この展覧会は杉本と直島の出合いであるだけでなく、ベネッセアートサイト直島の活動における「自然と建築とアートの共生」という方向性形成にも繋がっていく。ベネッセハウス屋外テラスの安藤建築独特のコンクリート壁面に瀬戸内海の水平線と連なるように「海景」が展示された。

防水加工フレームに密閉された、世界各地で撮られた写真14枚は、当初、展覧会期のみの展示だからということで安藤事務所からやっと了解を取り付けたものだった。しかし、評判が良かったことから、杉本より、諸行無常をテーマに、太陽光や風雨に晒され写真がいかに色褪せていくか、時間の経過が写真にどのように取り込まれるのかを見てみたいと話があり、そのまま展示の継続が許可される。

だが、杉本曰く「品質が良すぎるのか、実際にかけてみたら全然変わらず*3」、後に、岸壁という、より過酷な環境でも展示され、杉本の写真における時間の経過の実験は現在も直島の自然のなかで続けられている。

*3. 2021年10月9日ベネッセアートサイト直島での千宗屋とのトーク、その他より。

多文化主義、グローバル化のもと、かつて周縁といわれた複数の拠点が世界各地で台頭するなか、国内では阪神・淡路大震災や地下鉄サリン事件などが起こり、不穏な空気で始まった1995年に、福武書店はベネッセコーポレーションに社名変更。新たな展開をはかる頃、杉本も、長年交渉を重ねてきた京都の通称三十三間堂の千体仏の撮影許可を遂に得て、撮影を敢行するのに合わせて、大きな決断へと向かう。

古美術商としてのお得意様だったメトロポリタン美術館など、各地の美術館で個展をするなど、作家活動が安定したことで、古美術商をやめ現代アーティストに専念することとした。1997年以降、古美術の購入は自分のためだけのものとなった。

その後、「建築」シリーズなど新たなシリーズに次々と着手していった杉本は、2001年、写真界のノーベル賞ともいわれるハッセルブラッド国際写真賞を受賞。

そして、その年の9月、ニューヨークのスタジオの窓から、ワールド・トレード・センターが崩れ落ちるのを目の当りにする。それは、杉本が初めてニューヨークにやってきた約四半世紀前に新築され、物見遊山気分で訪れた場所であった。

当時、杉本は、数週間後にオーストリアのブレゲンツ美術館での個展開幕を控えており、その企画の一環として、死者の魂の復活劇である能の「屋島」の演出に初めて取り組んでいるところだった。

悩んだ末に実施を決めた杉本は、以降、文楽など日本の伝統的舞台芸術の演出にも本格的に取り組むことになっていく。(後編「芸術は人類に残された最後のインスピレーションの源である」に続く)

三木あき子みき あきこ

キュレーター、ベネッセアートサイト直島インターナショナルアーティスティックディレクター。パリのパレ・ド・トーキョーのチーフ/シニア・キュレーターやヨコハマトリエンナーレのコ・ディレクターなどを歴任。90年代より、ロンドンのバービカンアートギャラリー、台北市立美術館、ソウル国立現代美術館、森美術館、横浜美術館、京都市京セラ美術館など国内外の主要美術館で、荒木経惟や村上隆、杉本博司ら日本を代表するアーティストの大規模な個展など多くの企画を手掛ける。

同じカテゴリの記事

2023.08.04

内藤礼 後編「私は生きていることを喜んでいます」

自然の生気(アニマ)・人間と世界との連続性の探求 《きんざ》(2001)での体験...

2023.07.27

内藤礼 前編「私は生きていることを喜んでいます」

「豊島美術館」内藤礼《母型》2010年(写真:森川昇) 長年、多くのアート作品に...

2023.04.05

横尾忠則 後編「わからない力により画家の道へ~『呪われた』人生から『祝福された』人生へ 」

画家になりなさいという啓示 グラフィック・デザイナーとして大きな成功を収めていた...

2023.03.29

横尾忠則 前編「死とともに生き、描き続ける――横尾忠則の宿命と人生」

2022年12月、アトリエにて。 誰かと、ある時、ある場所に共に居合わせた偶然に...

2022.11.21

宮島達男 「それは変化し続ける」、「それはあらゆるものと関係を結ぶ」、「それは永遠に続く」後編

第2エポック 時の蘇生・柿の木プロジェクト(1996~) このように、憧れていた...

2022.11.21

宮島達男 「それは変化し続ける」、「それはあらゆるものと関係を結ぶ」、「それは永遠に続く」前編

宮島達男は、0が表示されず、1から9の数字を刻み続けるLED(発光ダイオード)の...