宮島達男 「それは変化し続ける」、「それはあらゆるものと関係を結ぶ」、「それは永遠に続く」後編

第2エポック 時の蘇生・柿の木プロジェクト(1996~)

このように、憧れていたアート界に希望を失ってしまった宮島を救ったのが、「時の蘇生・柿の木プロジェクト」(以下、柿の木プロジェクト)である。

1995年、国内では阪神・淡路大震災や地下鉄サリン事件が起こり、世界ではフランスが地下核実験を強行するなど不穏な空気のなか、宮島は樹木医の海老沼正幸が率いる、長崎で被爆した柿の木2世の苗木を植樹する活動と出合う。被爆した柿の木から採取した種を苗木に育て、子供達と植樹していくという本プロジェクトを通して、宮島はアーティスティックな感性、創造力は誰もが持っているもので、それに気付くか気付かないか、発揮するかしないかはその人次第であり、アーティストの仕事は人々の創造性を刺激したり、社会に大きな問いを突き付けることだと考えるようになる。

こうして、参加型の作品作りを通して、21世紀にかけて掲げるようになる「Art in You(アートはあなたの中にある)」という考え方を発展させる過程で制作されたのが、ベネッセアートサイト直島の「角屋」での《Sea of Time '98》である。

1997年の海外滞在中に依頼を受け、急遽アメリカ経由で直島に下見に行ったのが10月で、翌年3月には完成というスピードで一気に制作されることになった。今では考えられないことだが、お披露目の際のLEDのタイムセッティング3では、当時はなかなか島民に興味を持ってもらえず、スタッフが海苔を持参して各家をまわり、参加者をかき集めたという。しかし、よく解らないながらも参加・協力してくれた125名の島民たちの行動が、その後大きく発展することになる集落におけるアート活動の礎となったのである。

3: 1から9までの数字を順に表示するカウンターのスピード(時を刻む速さ)を、島民たちが各々セットした。

当時の資料を見ると、宮島はここでも柿の木の植樹を提案していたようだ。直島では実現しなかったが、1999年、第48回ヴェネツィア・ビエンナーレ日本館の展示で大々的に展開されることとなる。20世紀の終りに際し、この「戦争の世紀」に対する批判をテーマとして、大量死を想起させる《MEGA DEATH》の壮大なインスタレーションとともに、再生の希望としての柿の木プロジェクトを、作家の創作における主要な核のひとつとして提示したのである。

当時は柿の木プロジェクトの意味を今一つ理解出来ないアート関係者も多かった。しかし宮島は、「柿の木プロジェクトは、その後、活発に議論されるようになるリレーショナル・アート(関係性のアート)やソーシャリー・エンゲイジド・アート(社会関与のアート)等にも繋がっている。アートワールドではあまり評価されていないが、自分の創造活動のなかでは最も重要な契機と言っても過言ではないもので、絵を描いたり、歌ったり、踊ったりという表現活動を子供たちとやることによって、もう一度、アートに希望やエネルギーを感じられるようになった」と語っている。

原爆や戦争を知らない子供たちに、宿命を背負いながら生きていることや、生命力や命の大切さ、人間の生き方について考えてもらう本プロジェクトは、宮島自身にとっても絶望から再生への転機となり、その後世界中で展開され、今では26か国、300か所以上で、ワークショップなどが実施されている。

第3エポック 大学教育における10年(2006-2016年)

1990年代半ばに大学と繋がりを持つようになった宮島は、2006年に東北芸術工科大学副学長に就任し、さらに2012年からは京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)副学長も兼任。2016年に両校を退職するまで、10年間にわたり、大学で教鞭をとることとなった。

この間、宮島は、自分の中にあるアート的なものを言語化していく過程で、アートの社会的な意味と役割と使命があるということに気付いたという。

そして、芸術大学出身者の99%以上は作家になれないとしても、アートを学ぶことが、人間としてやっていける力、すなわち、本来人間が持っている、相手の痛みや苦しみを理解する想像力や思いやり、困難がおこったときにイノベーションを起こせるような創造力や発想力に繋がることを目指したという。

さらには、アートの特性は平和と直結しており、人と人とを分断し傷つけ合う状況を、言語や人種を超えて理解し合うことなどにより、プラスの方にもっていくのが芸術ではないかと考え、アートを戦争の反対にあるものとして、大学で芸術平和学という科目を立ち上げたりもしている。こうして、「Art in You」や「Peace in Art(平和はアートの中にある)」をいかに若い学生たちに伝え、残していくかに専心していった。

この大学での10年間について宮島は、「49歳から59歳までの作家として一番油の乗った時期に、京都と山形の往復で時間をとられ疲弊するだけでなく、作品制作も制限されるので、アート界でのキャリアを築きにくいリスキーな選択ではあったが、教育者として活動した10年でアーティストとしての体力は随分付いたし、アーティストとしての生き方においては重要な時代だった」と語り、教育もアーティストのキャリアの一部という考えを示している。

第4エポック 時の海―東北(2017~)

こうして、絶望と希望の繰り返しを経験してきた宮島は、2011年の大学在任中に再び大きな絶望を味わうことになる。東日本大震災の勃発である。山形の大学には、近隣の宮城や福島といった被災地から来ている生徒も多く、メンタルがやられてしまう学生が沢山いたという。学生だけでなく、宮島自身もしばらく制作出来ない日が続き、このまま普通にやっていて良いのか?という疑問を抱かざるを得なかった。そうしたなかで始めたのが「時の海―東北」プロジェクトであり、これが「時の海」シリーズの集大成として、宮島自身が最後のライフワークのひとつと位置付けるプロジェクトとなるのだ。

本プロジェクトでは、私たちの価値観・世界観を大きく揺るがせた「あの時、あの人に逢いにいく」ことをテーマに、亡くなった人々への鎮魂と未曾有の大災害の記憶を後世に伝え、未来への希望に繋げていくために、被災地域だけでなく、震災の記憶が飛び火した全国各地でタイムセッティングを実施。最終的には、約3000個のLEDデジタルカウンターを東北沿岸部の海の見える場所に末永く設置することを目指し、現在も場所を探し続けるとともに、個人資金に加えクラウドファンディングなどで資金集めをしながら、2027年頃の完成を目指して活動を継続中である。

改めて、宮島に自身のキャリアを振り返ってもらうと、「最初は前へ前へとアグレッシブで、自分のことしか考えていなかったし自分のことしか出来なかった。だが、華々しく国際アートシーンにデビューして絶望を味わい、柿の木プロジェクトによって周りの人たちとの関わったことで、アートの役割や社会との関係性のようなものを考えるようになり、さらに教育に携わることで、未来の人材にどのように伝えていくべきかを模索するようになっていった......。その時々で必死に続けていくことで、自身の考え方も変わっていったし、アーティストとして成長させてもらった」という。

さらに、中学生の時に死を意識し、高校の修学旅行で訪れた原爆資料館で大きなショックを受け、その時感じた人間に対する絶望感に折り合いがつけられないまま、今でも人間の魔性をどう乗り越えられるか、アートにそのような役割があるか、と問い続けているという。

1から9のカウントを生の時間、0の代わりの暗闇を死として、人間が生きて死ぬ命のサイクルや生命そのものを表す、宮島作品におけるデジタルカウンターの明滅には、戦争や自然災害も含め様々な要因で、何度も絶望が押し寄せてきても、そこから這い上がり再生へと向かうための希望と生への渇望が込められている。

2018年、完成から20年を経た直島の角屋では、「継承」をテーマに、改めて《Sea of Time '98》タイムセッティング会が行われた。20年前に参加した人の中には、亡くなったり、転居した人もおり、カウンターを近しい家族や現在の島の居住者に譲りたいという人もいたため、19名分を公募にかけることになった。すると今度は多くの応募があり、抽選会まで開かれるほどの人気であった。

20年の間の変化は、アート活動への理解だけでなく島民の多層化にも見られる。技術も同様で、20年前のような、数字の変化を眼で追いながら速さを決める身体的方法から、参加者が自分にとって重要な数字を設定速度とする観念的な方法に代わり、より記憶に残りやすくなった。そうしたこともあり、20年の時を経て作品の意味も微妙に変容しつつある。生活する人々の時間や命の輝きが寄り集まってハーモニーを生み出すだけでなく、LEDカウンターによっては、故人が生きていた証として亡くなった人たちの記憶を誘発するメモリアルな側面も持つようになった。

宮島自身が語っているように、作品が全く同じかたちで残り続けるのも継承の一つのあり方だが、「それは変化し続ける」、「それはあらゆるものと関係を結ぶ」、「それは永遠に続く」というコンセプトを考えると、変化しながらコミュニティのなかで引き継がれていくということもあり得るだろう。

こうして、離島の集落のなかで、200年以上生きてきた古い家屋が、この先も時代とともに変わりゆくものを受け入れつつ島民によって大事に生かされ続けることで、作家の込めた平和と共生への思いとともに、島の生の営みや再生の記憶と、この場所が誘発する「どう生きるのか」についての問いも、永遠のメッセージとして未来に継承されていくのである。

本稿は基本的に本人への聴き取りを基に構成。

その他参考文献:

「宮島達男クロニクル1995-2020」展図録、千葉市美術館、2020年

2020年10月10日開催講演会「四半世紀、これまでとこれから」千葉市美術館 YouTube にて2020年12月7日配信

ベネッセアートサイト直島広報誌 2019年7月号

三木あき子みき あきこ

キュレーター、ベネッセアートサイト直島インターナショナルアーティスティックディレクター。パリのパレ・ド・トーキョーのチーフ/シニア・キュレーターやヨコハマトリエンナーレのコ・ディレクターなどを歴任。90年代より、ロンドンのバービカンアートギャラリー、台北市立美術館、ソウル国立現代美術館、森美術館、横浜美術館、京都市京セラ美術館など国内外の主要美術館で、荒木経惟や村上隆、杉本博司ら日本を代表するアーティストの大規模な個展など多くの企画を手掛ける。

同じカテゴリの記事

2023.08.04

内藤礼 後編「私は生きていることを喜んでいます」

自然の生気(アニマ)・人間と世界との連続性の探求 《きんざ》(2001)での体験...

2023.07.27

内藤礼 前編「私は生きていることを喜んでいます」

「豊島美術館」内藤礼《母型》2010年(写真:森川昇) 長年、多くのアート作品に...

2023.04.05

横尾忠則 後編「わからない力により画家の道へ~『呪われた』人生から『祝福された』人生へ 」

画家になりなさいという啓示 グラフィック・デザイナーとして大きな成功を収めていた...

2023.03.29

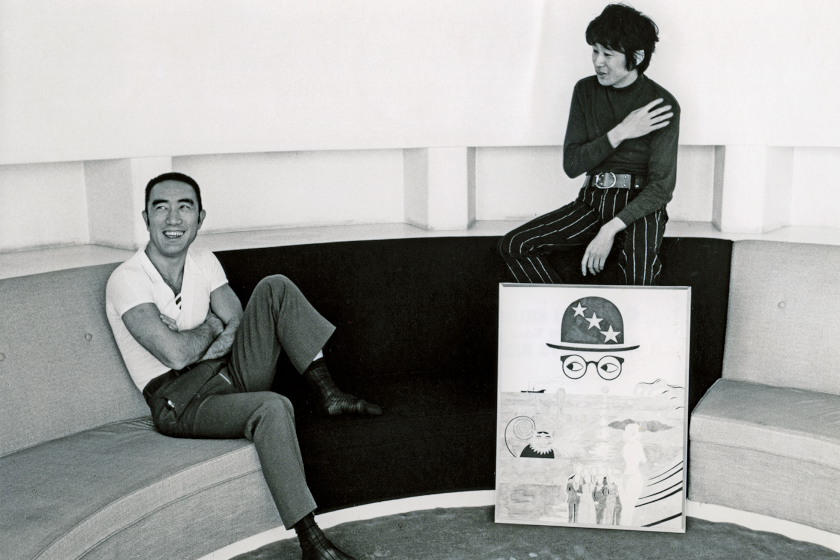

横尾忠則 前編「死とともに生き、描き続ける――横尾忠則の宿命と人生」

2022年12月、アトリエにて。 誰かと、ある時、ある場所に共に居合わせた偶然に...

2022.11.21

宮島達男 「それは変化し続ける」、「それはあらゆるものと関係を結ぶ」、「それは永遠に続く」前編

宮島達男は、0が表示されず、1から9の数字を刻み続けるLED(発光ダイオード)の...

2022.10.19

大竹伸朗 後編「アート界から遠く離れ、日常のなかでアートを作り続けること」

宇和島へ 日本がバブル景気に沸いていた1988年、大竹伸朗は、愛媛県宇和島市にあ...