大竹伸朗 後編「アート界から遠く離れ、日常のなかでアートを作り続けること」

宇和島へ

日本がバブル景気に沸いていた1988年、大竹伸朗は、愛媛県宇和島市にある義父が所有する山奥の資材置き場をアトリエにして制作するようになる。立体を作りたいと思っていた大竹にとって、東京の仕事場が手狭に感じられたことが理由だが、宇和島では近くの造船所から廃船を譲り受けるなど、拾ってくるものが一気に大きくなっていった。東京で出来ないことをやらないと、ここでやる意味がないという思いもあったそうだが、この環境の変化は、日常のなかにアートを見出す方向へと向かわせるとともに、都会でしか意味を持たない現代アートの無力さを感じ、美術とは何なのかを自問自答する契機となる。

東京のアート界から遠く離れ、アートと全く関係のない環境で、誰からも興味をもってもらえなくとも、また、作る理由がなくとも、作り続けることが出来るか、自分を試されているように感じる一方で、このまま世界からフェードアウトしていくかもしれないという不安も抱いていた。大竹は立体だけでなく、子供用絵本を手掛けたり、「網膜」シリーズを発展させるなど新しい試みに果敢に挑戦していった。

この宇和島で最初に制作された記念すべき立体作品が、1994年の「Open Air '94 "OUT OF BOUNDS"―海景のなかの現代美術展―」(ベネッセハウス直島コンテンポラリーアートミュージアム:現ベネッセハウス ミュージアム)での展示を経てベネッセハウス屋外の海辺とカフェの外の芝生の上に設置されることとなった《シップヤード・ワークス 切断された船首》と《船底と穴》《シップヤード・ワークス 船尾と穴》である。

直島との最初の出合いは1993年で、最初に場所を見に来て欲しいと誘われた時は、島に現代アートなどあり得るのか、なんとも胡散臭い話だと疑心暗鬼で訪れたという。だが、島内にある銅の製錬所に通う大勢の労働者やトラックとともにフェリーに乗り、着いた港でおばちゃんたちが集まって話をしているのを横目に車で移動し、島の南部に位置するベネッセハウスに到着すると、安藤忠雄建築の美術館ホテルのなかにブルース・ナウマンやマイク&ダグ・スターンの作品が展示されており、港の日常に対する非現実的な世界にカウンターパンチを食らったという。

作品に用いた船の廃材は、芸術的な彫刻というよりも工業製品に近く、それらの境界線を取り払うことに関心をもつ大竹にとって格好の素材であるとともに、直島にとっても重要な海のモチーフであったわけだが、当時の美術館活動は島内でもほとんど知られておらず、海辺に置かれた作品を見た漁師から、難破船が打ち上げられたと連絡がくることすらあったらしい。

また、1995年から翌年にかけて、大竹は福武書店が発行する月刊文芸誌『海燕』からの依頼で、日本の地方の秘宝館やラブホテル、パチンコ店や街中に乱立する看板といったきわめて卑近な題材を描いた「日本景 / ZYAPAИORAMA」シリーズにも取り組んでいる。シリーズが発表された1995年は福武書店が「よく生きる」の意味をもつラテン語の造語であるベネッセに社名を変え、それを記念してヴェネツィア・ビエンナーレで国際交流基金との共催で展覧会を行うなど、海外展開への大きな一歩を踏み出した年である。グローバル化が進む一方で、ローカルに目を向けること、現代アート界と遠く離れた土地でアートをやることから生まれる発想を大事にすることが、大竹だけでなく、直島でも意識されるようになっていった。

そうしたローカルへの視点は、1998年に始まった「家プロジェクト」の背景にもあった。本プロジェクトで生まれたベネッセアートサイト直島と島民との関係性を踏まえ、過疎化と少子高齢化の問題に直面する離島から、何がスタンダードか、何が幸せなのかを問いかける価値の転換を図ろうとしたのが「スタンダード」展である。本展は、2001年に直島コンテンポラリーアートミュージアム(現・ベネッセハウス ミュージアム)の10周年企画として、ベネッセハウスの建物の中だけでなく宮ノ浦地区、三菱マテリアル地区、本村地区といった島全体の家や施設、路地を舞台に展開された。

この試みは、ある種、お祭りの側面を持つとともに、全国から参加した若者と中高年の島民がボランティアスタッフとして日常運営を担当、交流をもったことから、2010年の瀬戸内国際芸術祭発足の布石にもなった。

大竹は本展で、宮浦港の近くにある、2年前に閉店したばかりの、かつてフェリーの待ち時間に軒先でお酒を飲んだりするところでもあった酒屋・雑貨屋「落合商店」に残されていた雑貨類と自らの絵画や音を組み合わせ、時間の積み重なりそのものを作品とした。

「元からあるものを活かす」という考えは、《シップヤード・ワークス》の3作品でも見られたが、この作品は、そこに既に存在していたものとのコラボレーションであり、店全体を丸ごとその状態のまま展示することで、気配や空気感、音も含めた記憶を立ち上がらせる試みであった。

大竹は、この経験を通して、島での制作は、作家の想い以上に土地の記憶といったものに大きく影響されることを初めて実感したという。また、制作を通して、島の人が「こんなのがあったから使ってくれ」と材料を持ってきてくれるなど、自然に交流が生まれ、続く2006年の「直島スタンダード2」展では、恒久展示の家プロジェクト「はいしゃ」に取り組むことになる。その年、大竹は東京都現代美術館での初の大回顧展を控えており、オープンまで半年も時間がない時期に、初めて場所を見に訪れ、大個展の準備と並行してやるのは無理と断った後、帰りの電車内で構想が浮かび、一か八でやることにしたらしい。

何かを口にしている時に味や匂いなどの感覚からたどる夢の記憶のプロセスを表現したその作品のイメージは、家の中の壁に残っていた子供の落書きなどを見た際に一気に膨らんだが、画竜点睛の点のように最後に設置された自由の女神像は、完成真近に外で休憩している時に突然完成イメージが浮んだという。2018年には、外の塀の一部が陶器製の歯を埋め込んだ歯茎色の壁に新装され、元歯科医院を舞台に、味や匂いなどの感覚からたどる夢の記憶はさらに強化された。

次に大竹が手掛けたのが、かつて落合商店があった敷地の隣に2009年に完成した《直島銭湯「I♥︎湯」(アイラヴユ)》である。高齢化が進み、自宅でお風呂を焚くことが難しくなっている島民も多いため銭湯が欲しいという地域の声や、島民と来島者が交流し活力を生み出す場所が欲しいというリクエストに応えたものだ。

銭湯の機能をもつだけでなく、改修ではなく新築であることから、根本的に「はいしゃ」とは異なるアプローチで、清潔でスカっとする場、きらびやかで明るく色彩豊かでハッピーな空間、あるいは、アートに関わりのない島に住む孫連れの御老人たちが足を止めて会話を始めたくなるような場所作りを目指したそうだ。

外観・内装だけでなく、浴槽から風呂絵、トイレの陶器、カラン、脱衣所のベンチの映像まで、日本中から集めてきた各種廃材や新たに作ったこだわりの数々をスクラップブックのごとくコラージュした本作は、昭和30年代の自らの幼少期における銭湯の記憶も反映しつつ、湯につかり、温度や湿度、匂いまで五感を通して体感する作品という意味で、ベネッセアートサイト直島における「アートに浸る」体験を象徴するものともなった。また、本作は施設の運営をNPO法人直島町観光協会が担うなど、地域との協働の新たな一歩ともなった。

2013年に、女木島の休校中の小学校の中庭に設置した、「根」をテーマとしたインスタレーション《女根/めこん》は、最初に島を訪れた際に眼にした立派なヤシの木々から発想されたものだ。

大竹は、この前年の2012年の第13回ドクメンタ(ドイツのカッセルで5年に1度開催される国際芸術祭)に初めて参加している。この準備のためのカッセル入り直前に、東日本大震災と福島第一原子力発電所事故が発生し、無力感に苛まれながら作品を作ることになる。

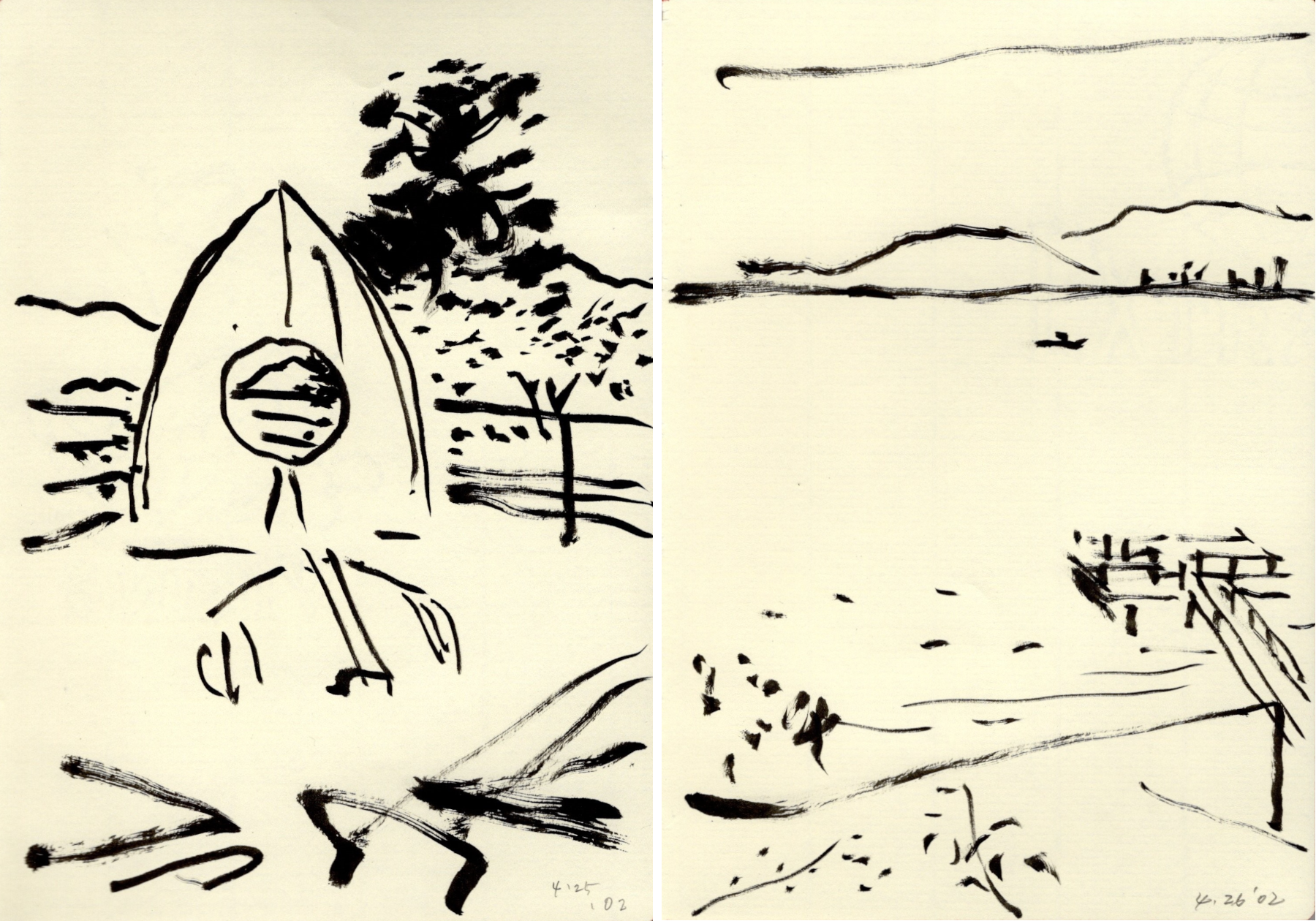

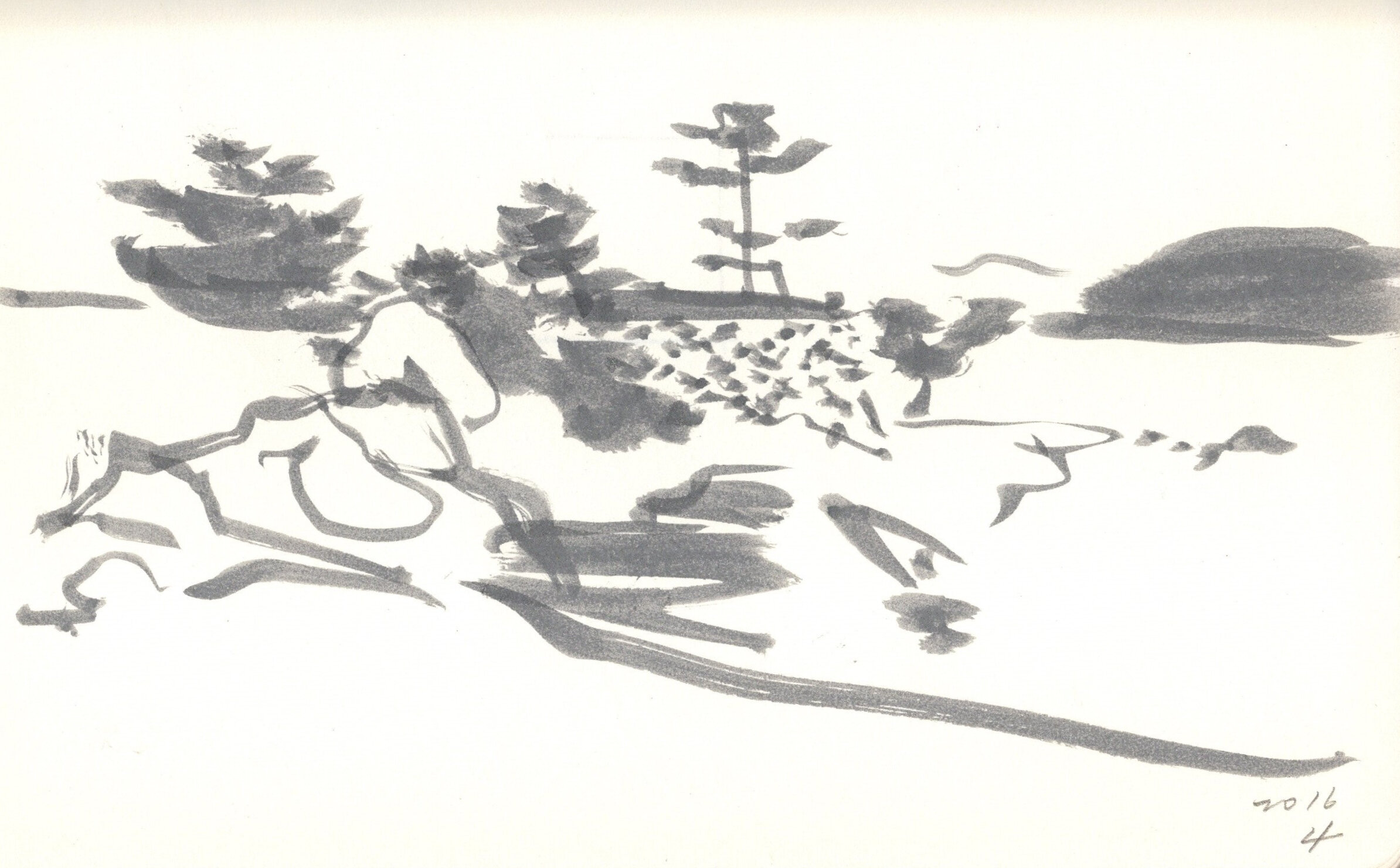

その時、作品を展示する場所を探してカッセルの森の中を歩き回り家に帰って、見てきた風景を描くことを続けるうちに、平常心を取り戻していったという。そうした影響もあってか、植物の生命力への関心は、すでに直島銭湯内の温室などでも見て取ることが出来たが、本作では、「メコン」という熱帯的で湿度を感じさせる響きや男根を想起させなくもないエロティックな字面のネーミングも含め、より前面に「生命力」を押し出した作品となっている。

さらに、2016年には豊島の家浦岡集落にて、1980年代後半に閉鎖されたメリヤス針の製造工場跡に、宇和島の造船所で一度も使われることなく放置されていた鯛網漁船の船体用の木型を用いた《針工場》をオープン。

本作は、これまでの作品と比較すると、要素が圧倒的に少ない(大竹の言葉を借りると「極限にそっけない」)ことが特徴である。これまでも、「はいしゃ」では新潟のレンタルビデオ店で使われていた自由の女神像、《直島銭湯「I♥︎湯」》では、北海道定山渓の秘宝館入口に置かれていた象の立体、《女根/めこん》では宇和島に流れ着いた巨大なブイなど、大竹の作品では、どこか土俗的で無国籍な巨大造形物が空間の中心に配置されていたが、《針工場》における船型は、まるでご神体のような、神聖さが宿ったものとして空間全体を支配している。

大竹が、初めて眼にしたときから母性や神聖な温もりを感じたというこの船型は、豊島に送り出す直前の2015年秋に集中豪雨で山崩れが発生したものの、造船所建屋に流れ込んだ土砂や瓦礫が、奇跡的に船型の1m手前で止まったため、無傷で難を逃れたのだという。

さらに驚くことに、この宇和島の記憶の「生き残り」とも言える船型と、《針工場》の建物のサイズが見事に合致。こうしたいくつかの奇跡を背景に、大竹は、他の素材は何も足さず、これら二つの使われなくなったものの記憶の合体を究極のコラージュとした。

一方、ここで大竹がこだわったのは、船型の運搬方法である。かくして船型は、解体せずそのまま、宇和島の造船所から4日間かけて瀬戸大橋の下を通り、豊島へと運ばれ、かつての花嫁行列のように、船型に括られた大綱を手に豊島の人々が《針工場》まで練り歩いた。

それについて大竹は、「いつか参加した子供たちが、子供のころ仲間と一緒に島の道路で大きな船を引っ張った記憶を、この先の日常でふと思い出すようなことがあれば、それで十分だ」と言う。船も針も生み出さなくなった船型と工場跡は、大竹の手により繋がり、場所と時代の記憶が継承され、未来の記憶を生み出す装置へと生まれ変わったのである。

豊穣なる出会い

2022年、コロナ禍で開催が遅れていた東京国立近代美術館での個展を前に、その内容や思いについて聞いたところ、「テーマというわけではないが、何十年もやってきたなかで消えないものが大きな流れのなかで見えてくる」、との答えが返ってきた。いっぽうで、宇和島の造船所がなくなったことで「1クール」が終わった感じもあるという。

振り返ってみると、宇和島、そして造船所との出合いは、大竹の創作活動の大きな分岐点であり、この「1クール」は、ベネッセアートサイト直島との協働の歴史とも合致している。

「かつて福武代表に、「大竹は宇和島にいるから面白い」と言われたが、実際、宇和島にいなかったら、ほぼ、直島の作品は出来ていなかった。東京にいたら作れなかったものばかり。その意味で、宇和島との縁により、直島での数々のプロジェクトが出来たとも言える。自分は、「ストリート系」というか、美術館の外に興味が惹かれる対象物を見つけるタイプであり、作家の自我による作品制作と並行して、銭湯や寄合所など機能性重視の場所を通して、アートと社会施設とのギリギリの関係を探ることにも興味がある...」

物質化し、高度に資本主義化する社会の流れに抗うかのごとく、「役割を失ったもの」や「時代から置き去りにされたもの」に眼差しを向けるのは、「リサイクルとかではなく、面白いものを拾ってきて違うものに変えることに例えようもない喜び、快感を覚えるから...。関心があるのは、記憶と時間であり、刻まれた記憶なり時間が自分と呼応し合う。手を加えることで、自分がそれらと繋がった感じがする。行き着くところは愛であり、現代アートとは一番遠い言葉だが、素材に対する愛情や何かわけのわからないものを生み出すエネルギーを支える生命力であり、自分にとってのアートの本質は作り続けること」だと言う。

また、大竹は「不思議なことに、何もない時に「出会い」が起きる」とも語っているが、メディチ家とミケランジェロらルネサンス期のアーティストたちの例を出すまでもなく、芸術創造や特別な場所が生まれる背景には、しばしば幸運な出会いがあるものである。

愛を感じさせてくれる素材やインスピレーションを与えてくれる場所、後押しをしてくれるヴィジョンをもった牽引者や協力してくれる人々との出会いが、各島をまたぐ、いくつもの作品・施設が繋がって全体で壮大な美術館の姿を想起させるようなプロジェクトを生み出したのである。

また、現代アートとは関係のない場所に身を置き、日常のなかでアートを作り続ける姿勢や、ローカルな視点で考え、そこから発信していくという考え方が共鳴した結果、瀬戸内海の記憶は作品として継承され、都会の美術館だけがアートの場所ではないことを示すとともに、古いもの・ローカリズムの見直しや、地域の魅力の再発見、人々の意識の変革にも繋がっていった。

大竹にとってベネッセアートサイト直島は、宇和島で制作し続けた自分と伴走してくれた存在であり、作り続けることを肯定してくれ、自分がやっていることは間違っていないんだということを確信出来た場所だという。

日本経済における「失われた30年」と呼ばれる時代に、都会から離れ、地方にこだわり続けた協働の軌跡は、世界で唯一無二の作品、そして場所を生み出し、様々な価値の転換や今後の生き方について問いを投げかけている。

本稿は基本的に本人への聴き取りを基に構成。

その他参考文献:

『NAOSHIMA NOTE』 No.1 ,2001年

『NAOSHIMA NOTE』2016年1月号

『ベネッセアートサイト直島広報誌』2018年10月号

ベネッセアートサイト直島ウエブサイトブログ「"究極のコラージュ作品"「針工場」の船型が逆さまに置かれた理由とは?」、2022年1月25日配信

三木あき子みき あきこ

キュレーター、ベネッセアートサイト直島インターナショナルアーティスティックディレクター。パリのパレ・ド・トーキョーのチーフ/シニア・キュレーターやヨコハマトリエンナーレのコ・ディレクターなどを歴任。90年代より、ロンドンのバービカンアートギャラリー、台北市立美術館、ソウル国立現代美術館、森美術館、横浜美術館、京都市京セラ美術館など国内外の主要美術館で、荒木経惟や村上隆、杉本博司ら日本を代表するアーティストの大規模な個展など多くの企画を手掛ける。

同じカテゴリの記事

2023.08.04

内藤礼 後編「私は生きていることを喜んでいます」

自然の生気(アニマ)・人間と世界との連続性の探求 《きんざ》(2001)での体験...

2023.07.27

内藤礼 前編「私は生きていることを喜んでいます」

「豊島美術館」内藤礼《母型》2010年(写真:森川昇) 長年、多くのアート作品に...

2023.04.05

横尾忠則 後編「わからない力により画家の道へ~『呪われた』人生から『祝福された』人生へ 」

画家になりなさいという啓示 グラフィック・デザイナーとして大きな成功を収めていた...

2023.03.29

横尾忠則 前編「死とともに生き、描き続ける――横尾忠則の宿命と人生」

2022年12月、アトリエにて。 誰かと、ある時、ある場所に共に居合わせた偶然に...

2022.11.21

宮島達男 「それは変化し続ける」、「それはあらゆるものと関係を結ぶ」、「それは永遠に続く」後編

第2エポック 時の蘇生・柿の木プロジェクト(1996~) このように、憧れていた...

2022.11.21

宮島達男 「それは変化し続ける」、「それはあらゆるものと関係を結ぶ」、「それは永遠に続く」前編

宮島達男は、0が表示されず、1から9の数字を刻み続けるLED(発光ダイオード)の...