宮島達男 「それは変化し続ける」、「それはあらゆるものと関係を結ぶ」、「それは永遠に続く」前編

宮島達男は、0が表示されず、1から9の数字を刻み続けるLED(発光ダイオード)のデジタルカウンターを用いた彫刻・インスタレーションや身体を使ったパフォーマンス、1945年に長崎で被爆した柿の木の苗木を世界各地で子供たちとともに植樹する「時の蘇生・柿の木プロジェクト」といった数々のシリーズ作品を展開し、世界的に活躍している。

その宮島が、1998年に直島の本村地区の古い家屋全体を使って作品化したのが、家プロジェクト「角屋」である。これは、本プロジェクトの第1号であり、ベネッセアートサイト直島における、地域の人々の営みの歴史を現代と繋げ、未来を思索する場所を作るという方向性を改めて示すとともに、地域の人々が作品制作に参加することにより、アート活動を、コミュニティや島の生活のなかに介在、融合するものへと発展させる契機になった。また、宮島にとって、同作は、それを通して直島を訪れる多くの国内外の人々に名前を憶えてもらえる、名刺のような存在になっていったという。

1980年代後半の本格的な作家デビューから一貫してシンプルで強固なコンセプトのもと、現代のテクノロジーと身体性、仏教思想などに関連させつつ、「生」と「死」、「再生」のサイクルについての思索や、人間が本来持っている想像力・創造力の活用を促し続ける宮島達男の半生を辿ってみたい。

生と死と再生の原体験

宮島達男は、1957年に大工の棟梁である父親のもと、東京都江戸川区小岩で生まれ育った。江戸川で釣りをしたり、土手で草野球をやったり、長屋の周りで缶蹴りをして遊ぶなど、彼曰く「都会の外れの下町で極めて普通の子供時代」を過ごしたという。

彼が小学生だった1960年代後半は、日本中の子供たちが、漫画『巨人の星』に熱狂した時代である。宮島も例外なく影響を受け野球に打ち込んでいたが、小学校6年生の時に身体を壊し、野球を諦めざるを得なくなる。進学した中学校でも病気のため身体は弱かったが、成績は優秀だった。漫画の影響で描き始めた絵が得意だったこともあり美術部に入部。しかし、中学校3年生の時、腎臓病を発症し長期間の入院を強いられてしまう。

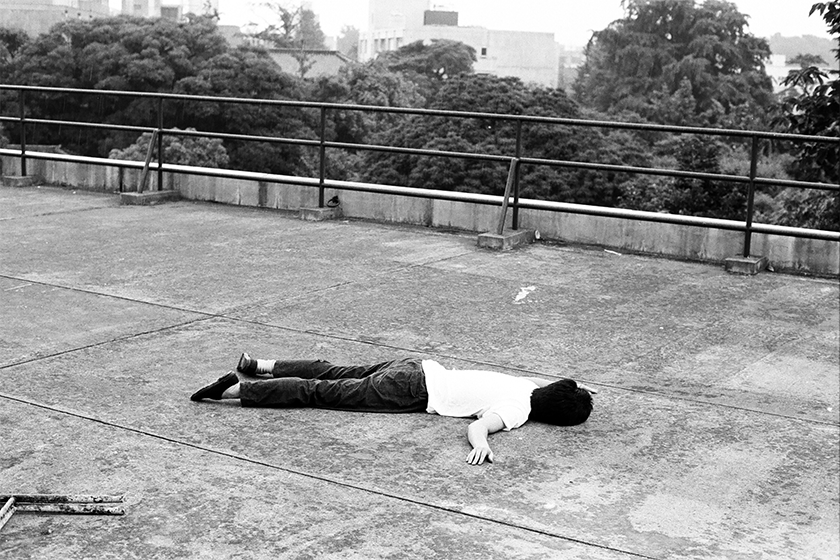

入院中は、病室でずっと本を読み、病院の窓から隣の中学校の校庭で走り回る同年代の子たちを眺める日々を過ごしていた。同じ小児病棟の子供たちが一人二人と亡くなっていくのを目の当りにし、自分も死を意識したという。

しかし、宮島は奇跡的に回復へと向かう。体力も少しずつ戻り、1年遅れで入った高校では、病気がちだった中学時代の反動から、生を謳歌するかのごとく、美術部に応援団、落語研究会にも入り、また文化祭も生徒会も率先して参加するなど精力的に行動する。「生き残った以上は、後悔する生き方はしたくない、思う存分生き抜いていきたい、やりたいと思ったことは何でも挑戦する意欲に溢れていた」という。

当初、父親の工務店を継ぐべく、早稲田大学理工学部で学び、一級建築士の資格をとろうと考えていた宮島だが、高校2年生の春休みに、青木繁やパリで縛られることなく自由に生きた佐伯祐三といった画家たちに憧れるようになり、青木繁が学んだ東京美術学校(現・東京藝術大学)に行きたいと思い始める。

突然進路を変え、美術の予備校に通い始めた宮島だが、当然現実はそれほど簡単ではなく、東京藝術大学を受験するも不合格。そして、浪人時代に通った予備校で、アメリカの抽象表現主義の動向を知り、現代アートの洗礼を受けることとなるのだ。そこから、「まるで、熱に浮かされたように」、神田の古書店街で昔の『美術手帖』をあさったり、ジャクソン・ポロックの作品を見に、夜行列車に乗ってわざわざ倉敷にある大原美術館を訪れたりと、貪欲に現代アートの知識を吸収していった。

本人曰く、「絵はもう古いとか、自分のオリジナルの表現は何かとか考えて、すっかり頭でっかちになっていた」ようで、翌年の受験も失敗。当時は池田満寿夫らが活躍していた時代だったため、藝大なんか行かずとも活躍出来る人もいると考えた宮島は、一般企業にサラリーマンとして就職する。

そうして、仕事の傍ら絵を描き始めるが、その生活にもだんだん飽きが来て、そのうちに、給料の全てをディスコ通いに費やすようになる......。しかし、新宿のツバキハウスで朝まで踊る生活を2年間ほど続けたある日、始発電車を待って路上で段ボールにくるまって寝る自分の姿に、これではまずいと気付き、遂に改心。親に土下座して4年ぶりに予備校に通い直し、やっと「普通に描くこと」に専念することとなった。

こうした回り道の果てに、無事、東京藝術大学に合格し、1980年に大学生活を始めた宮島は、同級生の多くが受験が終わった途端、遊び惚けてしまうのに対し、最初から作家になると決めていたため、自ら「コンテンポラリーアート同好会」を発足させたり、自然と人工というコンセプトに基づくパフォーマンスを路上で展開し始める。

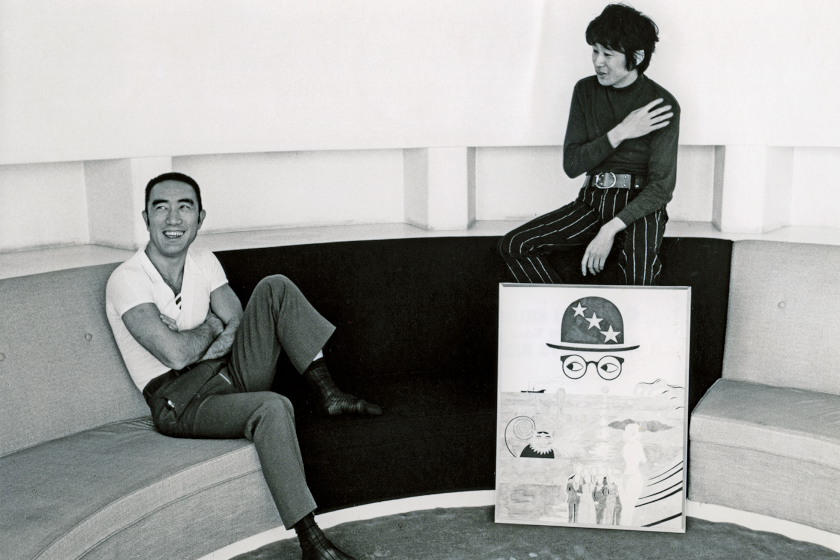

当時のアート界では、屋外の建築物等に介入する大規模なプロジェクトを行う川俣正の活躍が美術誌などで取り上げられ、いっぽうで1983年には段ボールを使った作品を展開する日比野克彦がグラフィック大賞をとるなど注目されるようになっていた。

宮島も、油絵では伝統あるヨーロッパの作家たちに勝てないうえ、自分の言いたいことが言えないもどかしさを感じることもあり、現代アート史の流れの先にいかに自身のオリジナリティを打ち出せるかという問いのもとにパフォーマンスなどを試みていた。

しかし、ちょうどその頃、アメリカのジュリアン・シュナーベルらのニュー・ペインティング、イタリアのフランチェスコ・クレメンテらによるトランス・アヴァンギャルディア、ドイツのアンゼルム・キーファーらに代表される新表現主義といった、神話的主題、物語性、荒々しい筆致の具象的表現などが特徴的な動向が世界的に席捲するようになり、日本では現代アートの流れなんか関係ないという風潮が生まれ、盆をひっくり返されたというか、だまされたような感じがしたという。

そうした状況に違和感を抱いた宮島は、新表現主義に対するカウンターのごとく骨太の活動を行い、先鋭的な作家や評論家たちのアジトのようになっていた神田の画廊パレルゴンでアルバイトの画廊番をしながら色んな作家たちの表現を観察しつつ、自主企画等も実施するようになる。「ここには、歴史も理論もしっかりおさえた上でやろうという人たちがいて、自分はそういう方向でいいんだと思えた」という。

第1エポック 3つのコンセプト確立と本格的デビュー、国際アートシーンへ(1987-89年)

その後進んだ大学院で、家電製品を使ったインスタレーションやスイスのアーティスト、ジャン・ティンゲリーの機械的な動きのあるような作品を制作していた宮島は、1987年にフランス留学を目指したが、語学面で断念する。海外留学の道を絶たれた彼は、ルナミ画廊での展覧会で勝負をかけようと、一生かけても恥ずかしくないものとして3つのコンセプトを考案する。「それは変化し続ける」、「それはあらゆるものと関係を結ぶ」、「それは永遠に続く」からなる、ジル・ドゥルーズ1とフェリックス・ガタリ2の著作『アンチ・オイディプス』の一節からヒントを得たもので、ここにおいて、LEDの明滅という視覚的イメージが、仏教思想や時間、コスモロジーといった概念的深淵さと拡がりを伴って提示されるのである。

はたして、宮島の勝負は見事に当たり、本展は大きな注目を集め、翌年に控えたヴェネツィア・ビエンナーレのアペルト部門に推薦されることになる。同部門は、今や伝説のキュレーター、ハラルド・ゼーマンらによって1980年に設けられた、イタリア語でオープンの意味を持つ、若手アーティストを紹介する部門である(1995年に廃止)。

暗い部屋の床一面に発光ダイオードの大量の数字が明滅する宮島の《Sea of Time》は、日本発のテクノロジーを使った新しいアートの出現を感じさせ、大きな反響を得る。また、この時期には、技術大国、経済大国としての日本の台頭を背景に、海外のキュレーターが調査来日し、日本の現代アートを海外の美術館で紹介する企画も活発化している。

宮島もアメリカの美術館等を巡回した「アゲインスト・ネイチャー 80年代の日本美術」展(1989年)に参加したり、1990年にはアジアン・カルチュラル・カウンシル(ACC)の招きでニューヨークに滞在。また、ドイツ学術交流会(DAAD)の招聘でベルリン、カルティエ現代美術財団によりパリでも滞在制作するとともに、ロンドンの著名なAnthony D'ffay Galleryとも仕事をするようになっていった。

ベルリンの壁崩壊前年のアペルト展や、同じく宮島が参加した1989年のパリのポンピドゥーセンターでの「大地の魔術師たち」展は、ソ連から亡命してきたアーティストや、アフリカ、アジア圏の作家たちも多数参加し、間近に迫った政治的激動と、その後一気に多文化圏へと開かれていくアートシーンの変化の兆を肌で感じるものだったようだ。実際、同展の設営中には天安門事件がおこり、黄永砯ら中国人アーティストは帰国出来ず、そのままフランスに残ることになってしまった。

こうして宮島は、デビュー後瞬く間に世界のアートシーンで活躍するようになったわけだが、実はその反面、大きな絶望感を味わうようになっていったようである。国際アートシーンで認められるのは嬉しく、また海外で色んな作家たちと交流することも楽しかったが、華やかなアート界で繰り広げられる会話がお金の話など、あまり夢のある話ではなく、うんざりしてどんどん疲弊していったという。(後編に続く)

1: フランスの哲学者。1925年1月18日―1995年11月4日

2: フランスの哲学者、精神分析家。1930年4月30日―1992年8月29日

三木あき子みき あきこ

キュレーター、ベネッセアートサイト直島インターナショナルアーティスティックディレクター。パリのパレ・ド・トーキョーのチーフ/シニア・キュレーターやヨコハマトリエンナーレのコ・ディレクターなどを歴任。90年代より、ロンドンのバービカンアートギャラリー、台北市立美術館、ソウル国立現代美術館、森美術館、横浜美術館、京都市京セラ美術館など国内外の主要美術館で、荒木経惟や村上隆、杉本博司ら日本を代表するアーティストの大規模な個展など多くの企画を手掛ける。

同じカテゴリの記事

2023.08.04

内藤礼 後編「私は生きていることを喜んでいます」

自然の生気(アニマ)・人間と世界との連続性の探求 《きんざ》(2001)での体験...

2023.07.27

内藤礼 前編「私は生きていることを喜んでいます」

「豊島美術館」内藤礼《母型》2010年(写真:森川昇) 長年、多くのアート作品に...

2023.04.05

横尾忠則 後編「わからない力により画家の道へ~『呪われた』人生から『祝福された』人生へ 」

画家になりなさいという啓示 グラフィック・デザイナーとして大きな成功を収めていた...

2023.03.29

横尾忠則 前編「死とともに生き、描き続ける――横尾忠則の宿命と人生」

2022年12月、アトリエにて。 誰かと、ある時、ある場所に共に居合わせた偶然に...

2022.11.21

宮島達男 「それは変化し続ける」、「それはあらゆるものと関係を結ぶ」、「それは永遠に続く」後編

第2エポック 時の蘇生・柿の木プロジェクト(1996~) このように、憧れていた...

2022.10.19

大竹伸朗 後編「アート界から遠く離れ、日常のなかでアートを作り続けること」

宇和島へ 日本がバブル景気に沸いていた1988年、大竹伸朗は、愛媛県宇和島市にあ...