横尾忠則 前編「死とともに生き、描き続ける――横尾忠則の宿命と人生」

誰かと、ある時、ある場所に共に居合わせた偶然に、何か運命的なものを感じたことはないだろうか。私にとって、それは横尾忠則とのことで、その時、私は日比谷のビルの20階にある控室で横尾と二人で向き合って話をしていた1。

一瞬、会話が途切れ、横尾の視線が不思議に宙を泳いでいることに気付いた時、「揺れてる、揺れてる」と彼が言った。その数秒後、突然大きな揺れが襲ってきて、ただならぬ状況に、我々は慌てて控室を出て、居合わせた人々とともに床に平伏してお互いの肩を抱き合ったりした。

2011年3月11日14時46分。数十分後に巨大な津波が発生し東日本の太平洋沿岸部を襲い、さらに福島の原発事故を引き起こすことになる地震の発生である。この時の様子は、たまたまその場にいたTV局のクルーによって撮影されており、地震発生時の記録映像として、以降繰り返しTVで流されることとなった。

後日、横尾が言うには、地震発生前、会場に向かう時に見上げた空が濃いピンク色に染まっていたという。それを聞いた周囲の人間は、誰よりもいち早く揺れを感知し、他者には見えないものが見えるというこうした横尾の霊的エピソードに関心を持っていたが、私はあの時の、頭では理解することの出来ない、人智を超えた自然の大きなちからに肉体的に対峙し、ざわざわとした感情が一気に迫ってくるような感覚を思い出していた。

それは、ほぼ独学でグラフィック・デザイナーから画家へ転身、コンセプトよりも直観を重視し、膨大な仕事量とメディアへの露出度によって独自のキャリアとポジションを形成してきた横尾の作品世界の根幹にもどこかで繋がっているように思え、この生と死がせめぎ合うような極限状況に横尾と居合わせたことが単なる偶然とは思えず、私の記憶に強烈に刻まれることとなった。

1: 当日は、筆者がアーティスティック・ディレクターを務めたヨコハマトリエンナーレ2011の記者発表が日本外国特派員協会で予定されており、横尾は参加作家代表として登壇予定だった。

戦前から戦後へ:描くことの原点

横尾は1936年、兵庫県多可郡西脇町(現:西脇市)で生まれた。

未熟児で生まれ、幼い頃に呉服の行商を営む伯父夫婦の養子になる。暮らしは決して楽ではなかったというが、自然豊かな環境で、信仰深い養父母に可愛がられていたという。周りの子供たちの親よりも高年の養父母のもと、色鮮やかな着物の紋様(播州織)や戦前、戦中の田舎の土着的な風景を見ながら育ったことで、闇や知らないものに対する恐怖と興味と冒険心を抱くようになる。

横尾の創作において最も重要なテーマのひとつと捉えられるのが「死」だ。その背景にはいくつかの理由が考えられるが、なかでも高齢の養父母が亡くなってしまうかもしれないという恐怖と戦争体験がある。

西脇は空襲を逃れたが、都会の神戸や明石の空襲で赤く染まった空や廃墟となった大阪の街の風景が彼の脳裏に深く焼き付いたことは、後年の作品に明確に見て取れる。特に恐ろしかったのは、終戦間際の小学3年生のある日、生徒が大勢いる校庭に突然グラマン戦闘機3,4機が降下してきた時で、パイロットの顔が見えるほどに機体が迫り、子供ながらに死を意識したという。

一方で横尾は、この体験を、死という個人的なものが戦争という社会的なものと繋がった一瞬であり、社会に向けて扉が開かれた出来事だったとも言う。恐怖を感じる一方で、サーチライトに神々しさやファンタジーの側面を見たり、廃墟の風景の向こうに生を感じ取るなど、常に物事を両面、両性の原理で見るという、相反するものが一体化したような感覚が横尾には顕著に見て取れるが、実父が夢遊病者だった記憶についても、愛情と恐怖を同時に抱いていたと語っている2。

横尾は、いわゆる落書きの類を子供時代にしたことがないという。1941年、5歳の時に描かれた作品《武蔵と小次郎》のリアルな描写を見ると、2歳で既に絵本や漫画を手本として絵を描いていた彼にとって、絵を描くことはすなわち模写だったと理解できる。

「人の絵を見て真似して描くことが絵を描くことだと思っていた。自分の発想で(何かを生み出そう)なんて思わなかった。画家になりたいとなんか思ってなかった...」

終戦後に進んだ中学では、漫画や江戸川乱歩の探偵小説、南洋一郎の冒険小説やその挿絵などに夢中になる。

高校では、挿絵画家や漫画家、郵便配達員になることを思い描いていたようだが、2年生の時、東京から来た武蔵野美術学校(現:武蔵野美術大学)出身の絵画教師の影響で油絵を始める。そして、その教師を頼って受験のために東京に行くも、受験前日に突然帰るように言われ(後に横尾家の経済状況を案じた教師の親心だったことを知る)帰郷し、加古川の印刷会社に就職する。

1956年、神戸新聞のカットイラストの常連入選者5人によるグループ展を神戸の喫茶店で開催したところ、たまたま立ち寄った新聞社の社員から声をかけられ、神戸新聞宣伝技術研究所に助手として入社。その後、大阪のナショナル宣伝研究所に転職し、その東京移転に伴って、1960年、横尾は遂に上京することになる。

「僕は、両親から甘ったれに育てられたから、素直だが優柔不断な主体性を持たない子だった。受験の前日に先生に帰りなさいと言われたら、はいと言って帰る。神戸新聞に入る時も人に誘われて。結婚も上司に紹介されたことから。自ら運命を切り拓いたわけではなく、100%運命に従ってきた」

2: 「横尾忠則ロング・インタビュー」「特集 横尾忠則」『美術手帖』、 2013年11月号、美術出版社、p34

高度経済成長期の日本でグラフィック・デザインの寵児に

だが、上京した横尾は、戦後の高度成長期の勢いや大きなうねりのなかで時代の寵児となっていく。上京後間もなく研究所を退社し、田中一光の紹介で、日本最高水準のデザイナーを結集して前年に設立されたばかりの日本デザインセンターに所属する。ここで、アメリカの雑誌や画集を通してポップ・アートや抽象表現主義といった動向を知り、初めてアートを意識するようになったが、亀倉雄策や原弘といったそうそうたるメンバーが集い、しのぎを削るような環境は自分の性格に合わず、精神的な負担が大きかったため4年で辞めてしまう。その後、若いデザイナー仲間3人でイラスト中心の会社を作るが、仕事が全く来ず、約1年半で解散状態に。

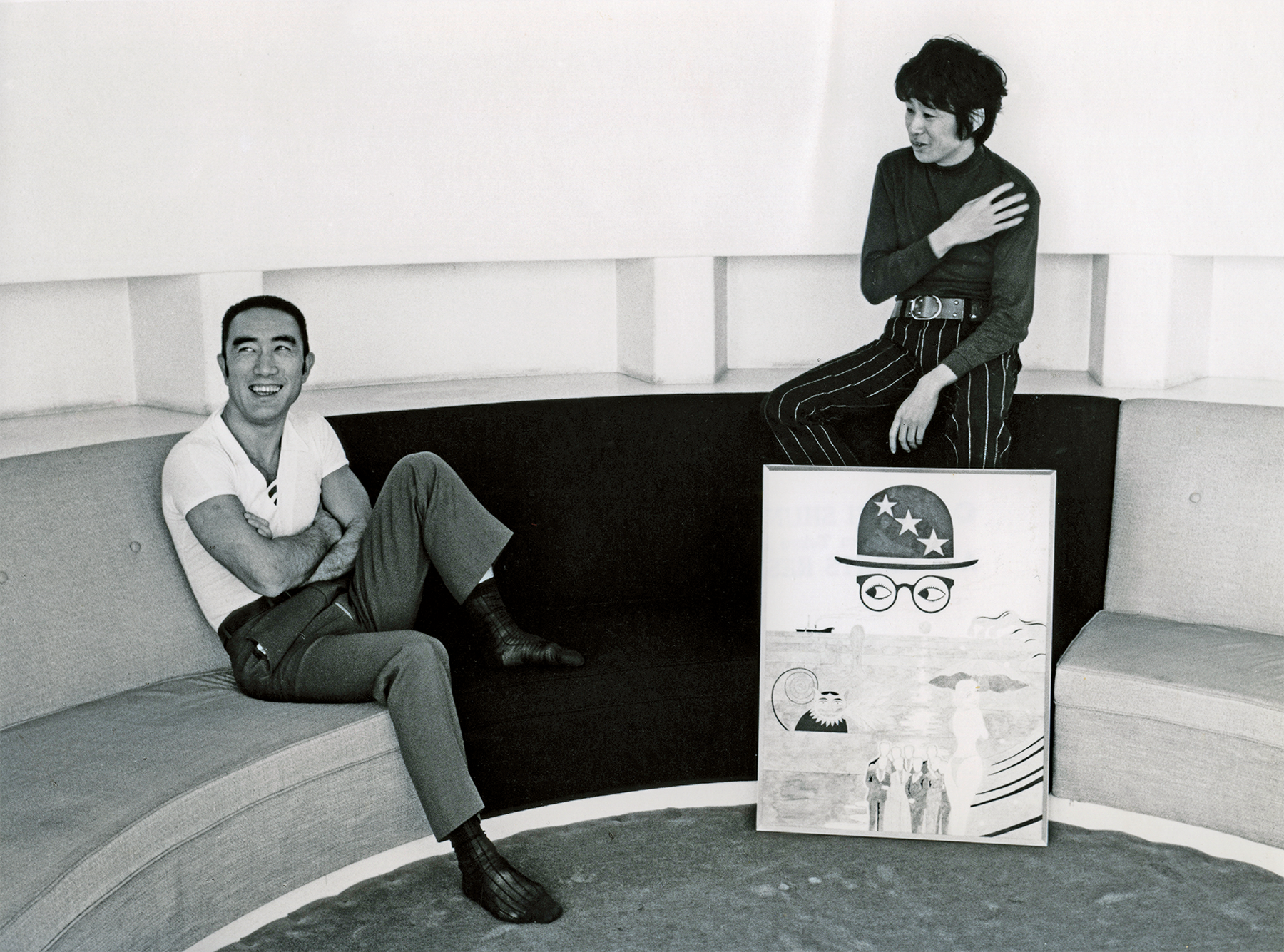

一方この頃、時代の熱い空気のなか、横尾は現代アーティストグループのハイレッドセンター(高松次郎、赤瀬川原平、中西夏之)による《シェルター計画》(1964年)にオノ・ヨーコやナムジュン・パイクらとともに参加したり、「天井桟敷」の寺山修司や写真家の細江英公、「状況劇場」を主宰する唐十郎、澁澤龍彥、三島由紀夫、音楽家の一柳慧ら時代を牽引する多彩な人物と出会い、親交を深める。また、様々な出会いの裏で、1960年には養父を、65年には養母を相次いで亡くしてもいる。

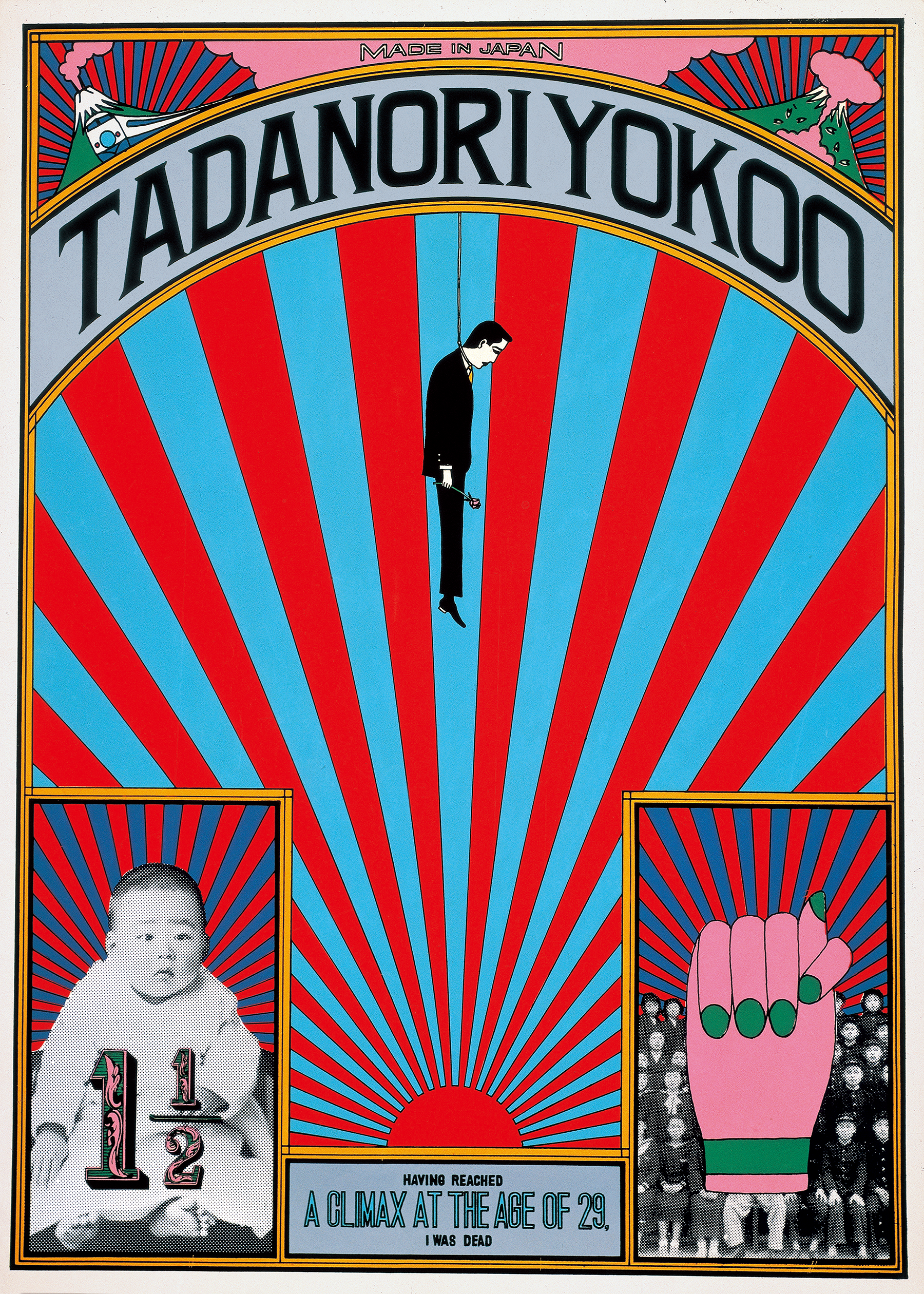

一人で仕事をすることになった横尾に、土方巽の舞踏公演「バラ色ダンス」(1965年)のポスター制作の仕事が舞い込む。また同時期に、旭日旗を背景にした横尾の首吊り姿と「29歳で頂点に達し、ぼくは死んだ」という英文コピーを組み合わせた、キッチュで色使いの派手な自身のための広告《TADANORI YOKOO》も発表。モダニズムデザインへの決別や自分独自の道を歩む決意を表したとされる、この実質的なデビュー作はのちに初期の代表作となる。

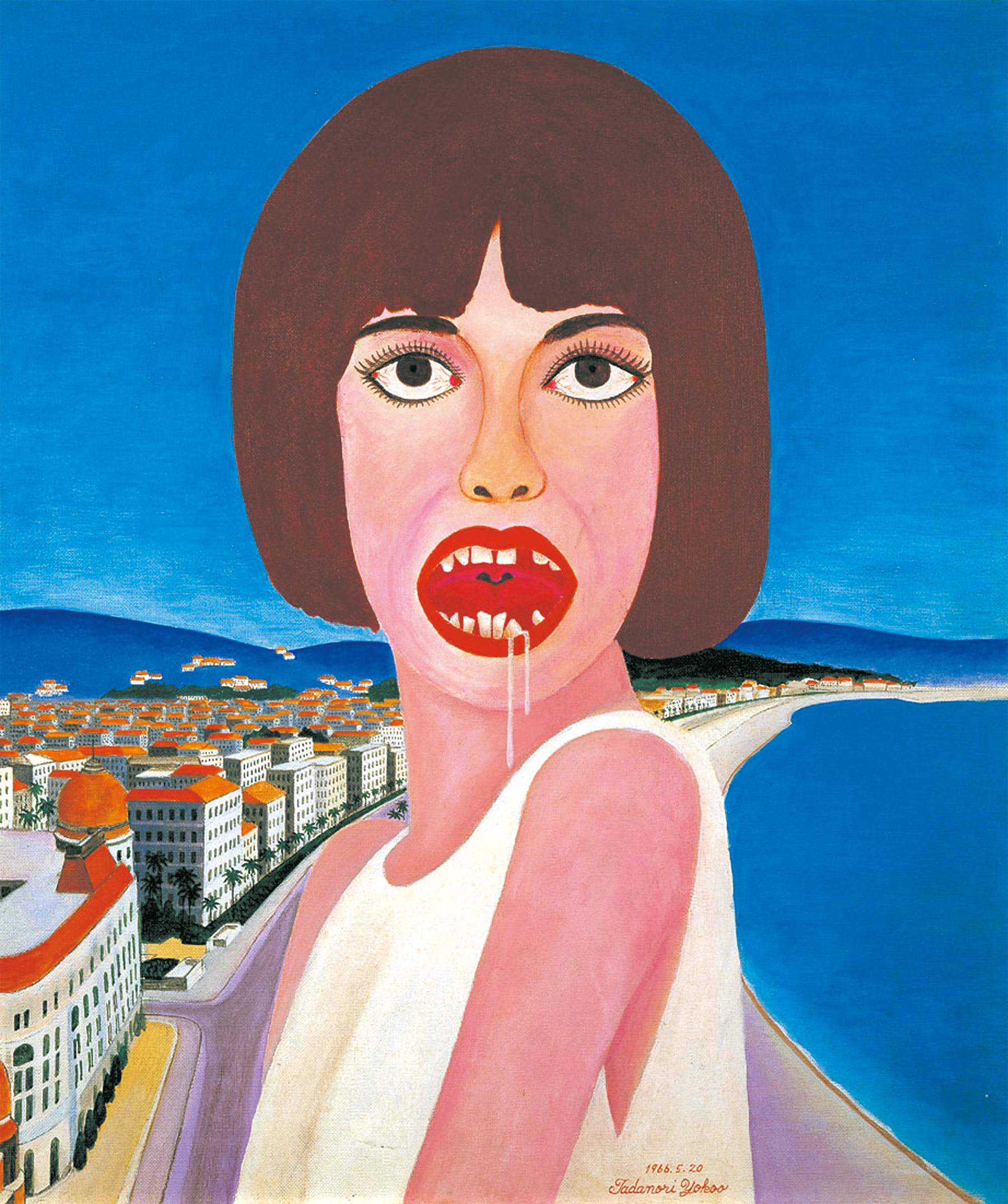

さらにこの頃横尾は自分の死亡広告や自分の交通事故死の場面を演出した写真を新聞や雑誌に掲載するとともに、1968年には『横尾忠則遺作集』という題で最初の作品集も出している。「死」は表現者としての横尾の誕生でもあり、彼は、当時のことについて、死を先取りすることで死の恐怖を乗り越えようとしていたのではないかと繰り返し語っている。また、1966年には、劇団状況劇場の公演「腰巻お仙」のポスターを制作した他、南天子画廊の個展で絵画「ピンク・ガールズ」シリーズを発表。悪趣味でどぎつい色彩、浮世絵版画や錦絵といった民衆芸術に通じる世俗的アイコンや土着のイメージ、エロチックで羞恥のかけらもない女性の姿を前面に出すなど、タブーな表現に挑み、賛否両論が巻き起こる。

さらには、その活動をポスターから舞台美術、映画出演、小説執筆、建築デザインへ、露出の場もアングラからTV、雑誌といったマスメディアへと広げ、ジャンルを超えて多彩な活動を展開し、大量生産、大量消費社会が加速していくなかで横尾自身がメディア化していった。

三島由紀夫は、今をして、最も優れた横尾芸術批評であり続けている文章のなかで以下のように記している。

「彼の世俗的な成功は、日本的土俗の悲しみとアメリカン・ポップ・アートの痴呆的白昼的ニヒリズムとを、一直線につなげたところにあった。この奇妙な、木に竹をついだような作業は、戦勝国アメリカ、「独占資本主義的帝国主義的」アメリカの、裏側のポカンとした悲しみとリリシズムの泉に触れえたのだった。はっきり云って、それは、日本的恥部とアメリカ的恥部との、厚顔無恥な結合、あるいは癒着であったといえる」3

三島との出会いは、1965 年の初個展のときである。横尾の作品を高く評価した三島は、すぐに自身の雑誌連載の挿絵に起用。また、自身が演出を務める新作歌舞伎のポスターデザインや、自身をモデルに細江英公が撮影した写真集『

自決の謎に加え、UFOの夢や入院等も重なり、以降、横尾は禅寺で修行したり、インドにたびたび出かけるなどして、精神世界に傾倒していくことになる。そうした精神世界への深まりは、仏教やキリスト教などに関連した様々な図像、光を放ち浮遊する物体、宇宙的なヴィジョンに表れ、「見えないもの」を画面上に現出させていった。また、この頃、同様に終末的意識を反映したものだろうか、ワンダーランドやユートピアといったパラダイス的イメージも数多く描いている。

1960年代後半から70年にかけては、海外でも注目されるようになり、『ライフ』誌で紹介されたり、ポスター15点がニューヨーク近代美術館に収蔵されただけでなく、69年に開催されたパリ青年ビエンナーレの版画部門ではグランプリを受賞、72年にはニューヨーク近代美術館で個展が開催されるに至っている。1967年以降頻繁に訪れることになるニューヨークでは、ベトナム反戦運動などを背景に台頭したサイケデリックカルチャーやヒッピー思想に影響を受けるとともに、ジャスパー・ジョーンズやアンディー・ウォーホルらポップ・アーティストたちに出会う。当地では、商業デザインと現代アートの世界は明確に区別されており接点がほとんどないにもかかわらず、何故か横尾はアーティストたちと同じ画廊で知り合いになり、何かと良くしてもらったという。トム・ウェッセルマン からは、このままニューヨークにいて、大きい絵を描いて、デビューしろとまで言われたが、自分はポスターとかで勢いに乗ってきているところだったので、とても、はいとは言えなかったという。(後編に続く)

3: 三島由紀夫「ポップコーンの心霊術――横尾忠則論」(1968年)は、写真集「私のアイドル」の序文として執筆された。『文豪怪談傑作選 三島由紀夫集 雛の宿』(ちくま文庫、2007)より引用。

三木あき子みき あきこ

キュレーター、ベネッセアートサイト直島インターナショナルアーティスティックディレクター。パリのパレ・ド・トーキョーのチーフ/シニア・キュレーターやヨコハマトリエンナーレのコ・ディレクターなどを歴任。90年代より、ロンドンのバービカンアートギャラリー、台北市立美術館、ソウル国立現代美術館、森美術館、横浜美術館、京都市京セラ美術館など国内外の主要美術館で、荒木経惟や村上隆、杉本博司ら日本を代表するアーティストの大規模な個展など多くの企画を手掛ける。

同じカテゴリの記事

2023.08.04

内藤礼 後編「私は生きていることを喜んでいます」

自然の生気(アニマ)・人間と世界との連続性の探求 《きんざ》(2001)での体験...

2023.07.27

内藤礼 前編「私は生きていることを喜んでいます」

「豊島美術館」内藤礼《母型》2010年(写真:森川昇) 長年、多くのアート作品に...

2023.04.05

横尾忠則 後編「わからない力により画家の道へ~『呪われた』人生から『祝福された』人生へ 」

画家になりなさいという啓示 グラフィック・デザイナーとして大きな成功を収めていた...

2022.11.21

宮島達男 「それは変化し続ける」、「それはあらゆるものと関係を結ぶ」、「それは永遠に続く」後編

第2エポック 時の蘇生・柿の木プロジェクト(1996~) このように、憧れていた...

2022.11.21

宮島達男 「それは変化し続ける」、「それはあらゆるものと関係を結ぶ」、「それは永遠に続く」前編

宮島達男は、0が表示されず、1から9の数字を刻み続けるLED(発光ダイオード)の...

2022.10.19

大竹伸朗 後編「アート界から遠く離れ、日常のなかでアートを作り続けること」

宇和島へ 日本がバブル景気に沸いていた1988年、大竹伸朗は、愛媛県宇和島市にあ...