杉本博司はなぜ「護王神社」に石室をつくったのか?

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカイブより」。今回は、直島の家プロジェクトの中から杉本博司による「護王神社」"Appropriate Proportion"(2002年)について、地下の石室を制作した背景を紹介します。

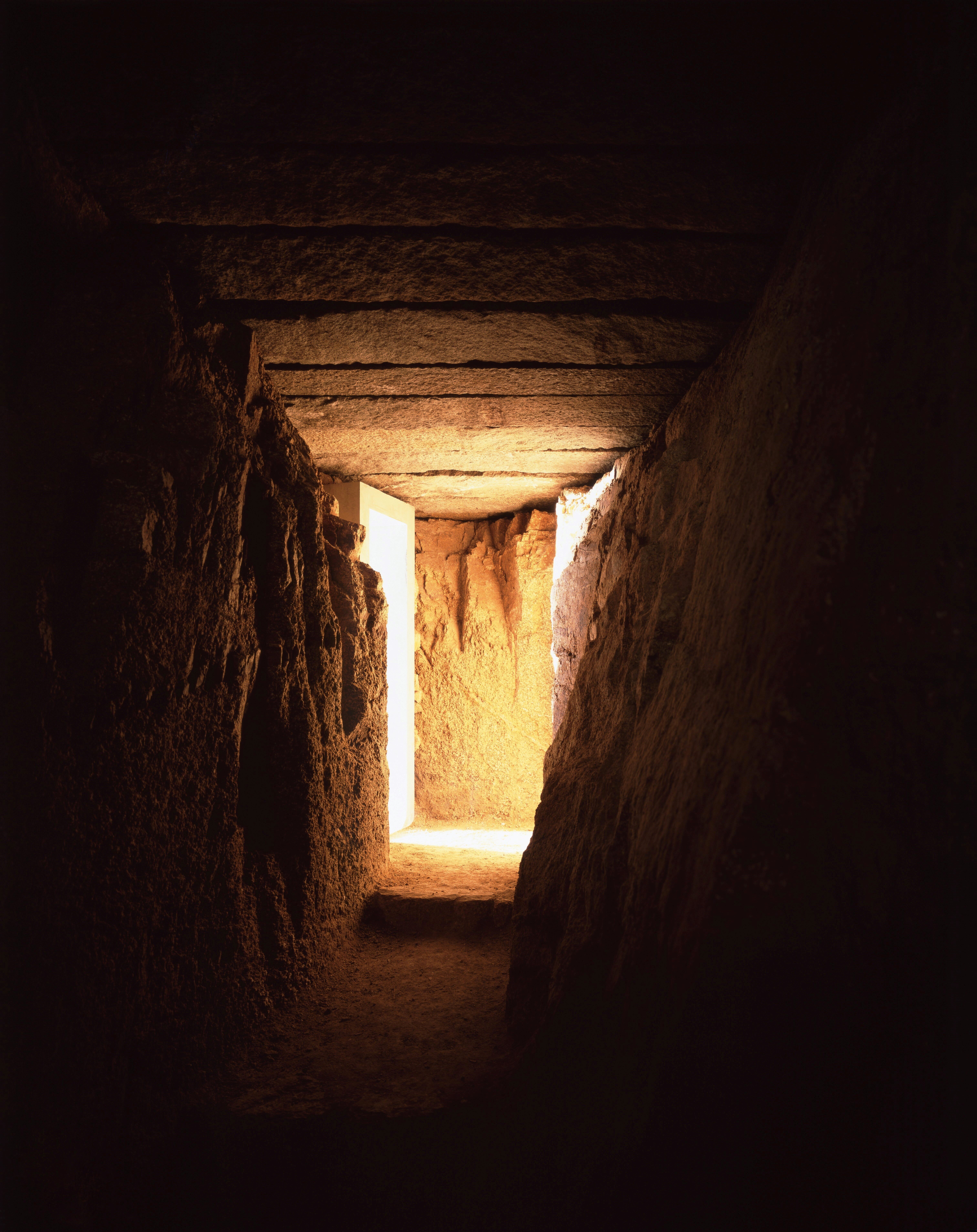

「護王神社」は直島・本村地区の氏神が祀られている同神社の改築に合わせ、杉本博司氏が設計しました。本殿と拝殿のほか、拝殿の地下に石室を設けており、石室と本殿はガラスの階段で結ばれています。一般的な神社にはみられない石室ですが、杉本氏はなぜ護王神社に石室を設けたのでしょうか。

杉本氏にとって護王神社の発想の起点となったのは、現存する中でもっとも古様の神社の一つである伊勢神宮よりもさらに古い神社形式があるならばどのような形だったのかを考えることでした。その中で、神明造の社と古墳が同時に存在した時期があったかもしれないという独自の歴史解釈をおこない、拝殿の地下に石室を設けたのです。そこには「伊勢神宮的な神道と古墳時代を結び付ける」というコンセプトが込められています。

石室の施工は職人による手掘りで慎重に進められました。のみとハンマーを使いながら、手探りで柔らかい土と硬い岩盤を区別して、柔らかい部分を削ぎ落としていきました。最終的には、護王神社が完成した翌日に大雨が降った影響で岩盤が崩れ、現在の形が出来上がりました。

石室を設けた理由として、杉本氏は「古墳時代のような、言葉が生まれる前の人間が心の中で持っていたイメージとはどういうものか、という興味があった」とも述べています。この姿勢は、「海景」シリーズの制作にも通底しています。「海景」シリーズとは、杉本氏が世界中の海の水平線を撮影した一連の作品を指します。「海景」シリーズの制作にあたって、杉本氏は「人類全体の意識の流れにおいて、自分の記憶の海と原始人が見た海とは繋がっているのではないか」と考えたそうです。

「タイム・エクスポーズド」(1980-97) © Hiroshi Sugimoto 撮影:安斎重男

護王神社の石室の出入り口からは、瀬戸内海の水平線が見えるように設計され、「海景」シリーズに連なる体験ができます。古墳時代を想起させる石室から、古代から変わらずに存在する海を目にした時、過去と現在のつながりを感じられるのではないでしょうか。

(右)石室の出入り口から瀬戸内海の水平線を望む。© Hiroshi Sugimoto Photo: Sugimoto Studio

同じカテゴリの記事

2024.10.11

大地は作品の一部である――ウォルター・デ・マリア《見えて/見えず 知って/知れず 》

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...

2024.04.30

半田真規《無題(C邸の花)》

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...

2023.12.28

犬島の多様な風景を再発見する

――荒神明香《コンタクトレンズ》

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...

2023.11.24

土地・建物の歴史を未来へつなげる試み

――ANDO MUSEUM

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...

2023.10.23

もう1つの巡礼への道

――クリスチャン・ボルタンスキー「ささやきの森」

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...

2023.08.10

隣接する公園と宮浦ギャラリー六区との関係

――開かれた交流の場を目指して

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...