地下に埋まった美術館――「地中美術館」の建設プロセス

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカイブより」。今回は、直島の南側に位置する安藤忠雄設計の「地中美術館」(2004年)の建設プロセスをご紹介します。

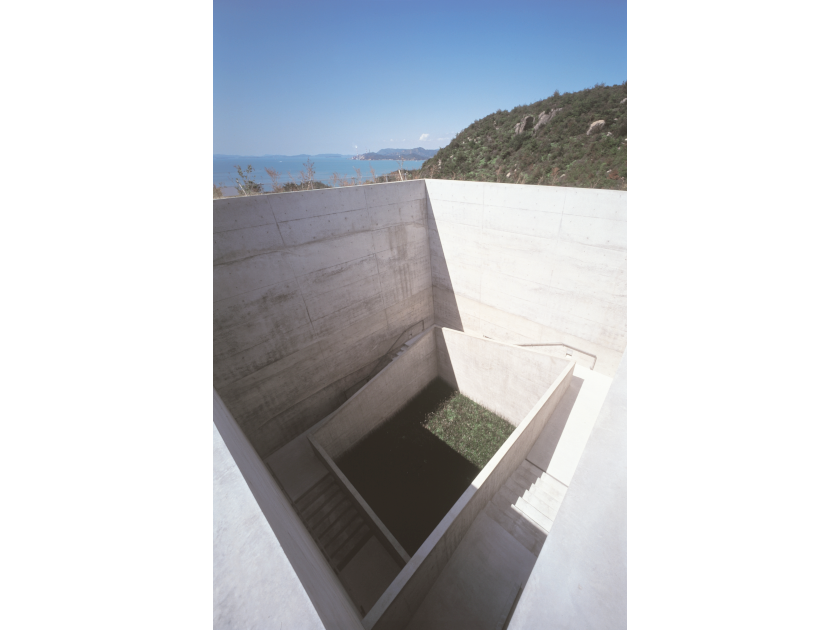

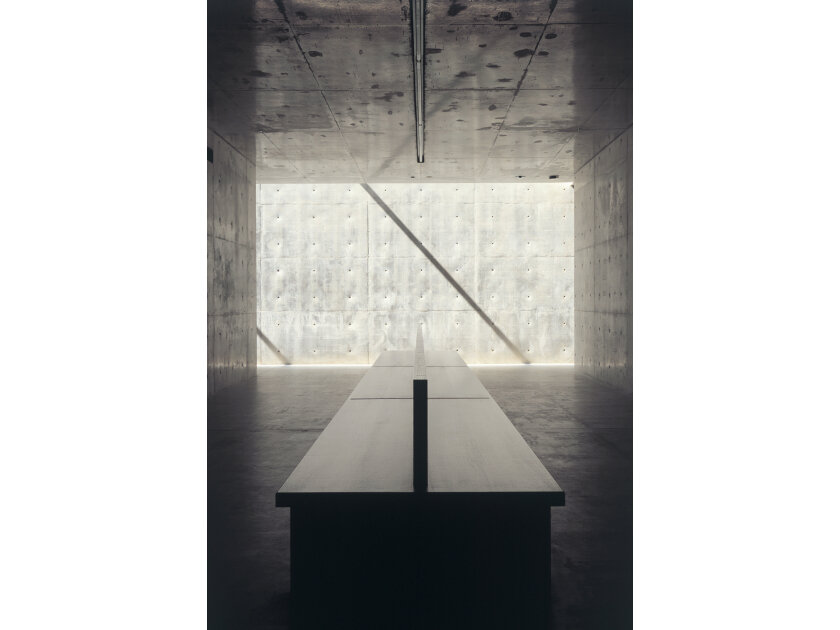

地中美術館は「自然と人間を考える場所」として、2004年に設立されました。瀬戸内の美しい景観を損なわないよう建物の大半が地下に埋設され、館内には、クロード・モネ、ジェームズ・タレル、ウォルター・デ・マリアの作品が恒久設置されています。地下でありながら自然光が降り注ぎ、一日を通して、また四季を通して、作品や空間の表情が刻々と変わります。訪れるお客様から、館内に差し込む自然光に目をとめながら「地下にどのように美術館を作ったのか」とご質問をいただくことがあります。その疑問にお答えしつつ、今回は美術館を地下に建設した過程を振り返ります。

地中美術館は構想から完成に至るまで約5年間を要しました。美術館の候補地となった小高い丘はかつて塩田があった日当たりの良い場所で、瀬戸内の海景を一望することができました。施主である福武總一郎(ベネッセアートサイト直島代表)は「建築については、人間の心や精神の大切なところが表には出ないように、外から見えないものにしたい」と考え、建物のすべてを地下に埋めることを安藤忠雄氏に依頼しました。地中美術館以前にも、直島でベネッセハウスミュージアムやオーバルなどの建物を設計してきた安藤氏もまた、風景の継承や、そのための地形に沿った配置計画という、これまでの展開をさらに推し進めて、建物全体を地下に埋め込むアイディアを計画しました。

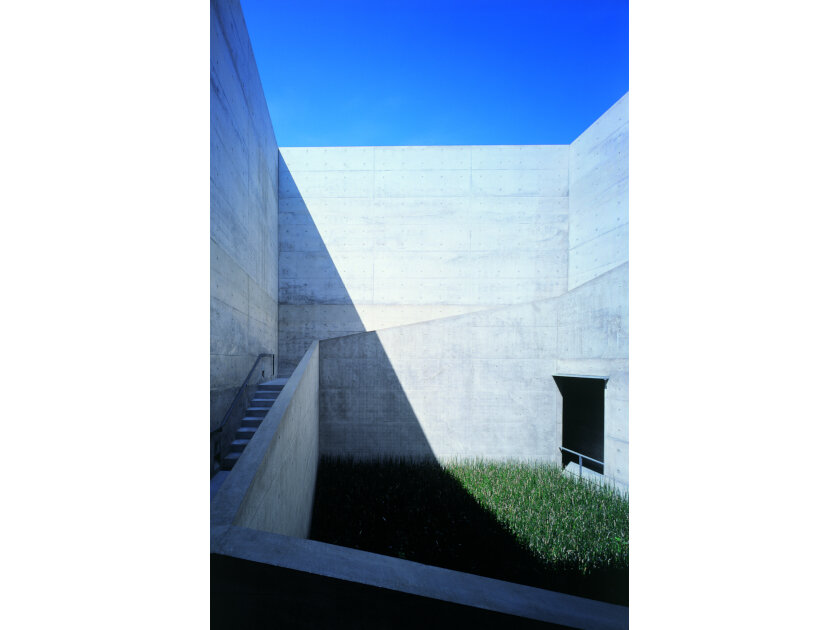

鉄筋コンクリート造、地上0階、地下3階の美術館は2002年4月に着工し、およそ2年の施工期間を経て2004年4月に竣工しました。建設現場は、鹿島建設の豊田郁美氏(現・ARTISAN合同会社代表)によって指揮されました。地下に建物を建設するにあたり、当初はトンネル工事のように地中を掘る方法が検討されましたが、土の硬さや止水(※1)などの面から困難と判断されました。最終的には地盤を14~15m掘削し、掘削後の土地に建物を建設し、最後に土を埋め戻すことで地中の建築の実現を目指しました。

※1 外部から地下水などの水が建築物に浸入するのを防ぐこと

美術館を地下に建設するにあたり、最も懸念されたのは浸水の危険性でした。雨が降り、雨水が建物の外の土の中に浸透して水が溜まり、水位が上がると、水圧で水が建物の内部に入ってしまう場合があります。建物外側の防水・止水性能を高め、いかに水圧を少なくするかということが重要な課題でした。そこで、降った水が溜まらず自然に外に流れるように、雨水槽と排水槽を設け、雨水が一定量を超えると外部へ放流される仕組みをつくりました。そうすることによって地下の水圧は上がらず、浸水のリスクは低くなります。また、建物の外側は透水しやすいよう砕石を入れるなどの工夫を施しました。

施工現場が離島であるがゆえのハンディもありました。直島には当時、地中美術館で必要とされる質のコンクリートを製造できるプラントがなかったため、すべて対岸の岡山県からフェリーで運ばれました。フェリーに積載できる生コン車は6台がやっとで、一日あたりの打設量は最大で100 m3程度になります。これに対して、地中美術館の建設に必要な総コンクリート量は8,000 m3でした。打ち継ぎ(※2)が増えれば、表面の凹凸の発生や、継ぎ目から漏水が起こる可能性が高まるなど、品質の確保が難しくなります。施工現場では細かな打ち継ぎに配慮を行き届かせることで、表面の凹凸をなくし、コンクリートの均質な肌理を際立たせることに成功しました。

※2 固まったコンクリートに接して、新たなコンクリートを打ち込む行為

建設後は外壁を見せることのないよう埋め戻しを行いました。盛り土の形状や、埋め戻し後に植栽を施す際の樹種、位置、高さなどは安藤忠雄建築研究所からのきめ細やかな指示によって指定されました。

着工からおよそ2年後の7月、地中美術館は開館しました。およそ2,500㎡の延床面積に対して地上に出た建築面積は35㎡と、当初の構想通り建物の大半が地下に埋設されています。地下に美術館をつくるという構想は、施主や建築家の要求に対して熟慮を重ね、「黒子に徹し、機械以上に淡々とつくる」(豊田氏)という現場の努力によって支えられ、実現しました。美術館内部は、地下ゆえの暗闇と開口部から差し込む自然光により明暗が際立つなど、地中にあることでしか実現しない空間が広がっています。

協力:豊田郁美氏(ARTISAN合同会社代表)

参考:November 2014:特集「せとうちアート建設ツーリズム」| KAJIMAダイジェスト | 鹿島建設株式会社

同じカテゴリの記事

2024.10.11

大地は作品の一部である――ウォルター・デ・マリア《見えて/見えず 知って/知れず 》

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...

2024.04.30

半田真規《無題(C邸の花)》

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...

2023.12.28

犬島の多様な風景を再発見する

――荒神明香《コンタクトレンズ》

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...

2023.11.24

土地・建物の歴史を未来へつなげる試み

――ANDO MUSEUM

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...

2023.10.23

もう1つの巡礼への道

――クリスチャン・ボルタンスキー「ささやきの森」

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...

2023.08.10

隣接する公園と宮浦ギャラリー六区との関係

――開かれた交流の場を目指して

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...