寄稿「感じるためのレッスン」島貫 泰介

ベネッセハウス宿泊者へのささやかな特典として、隣接した美術館(ベネッセハウス ミュージアム)の特別開館がある。夜は23時まで鑑賞でき、希望すればホテルスタッフが車で送迎してくれる。だが10分ほどの夜道を歩いて行くこともできる。フロントマンの、この季節はイノシシが出ることもありますよ、との言葉に少しだけ肝を冷やしたが、夜の小さな冒険はとても心地よいものだった。

砂浜に寄せる波の音は、夜の空気を震わせて、曖昧な距離感で耳に届く。海の向こうの街の光は儚く、闇に溶け堕ちそうな波頭の質感は心をざわざわとさせる。空を見上げれば、11月の星々がまたたいている。

どこであれ夜道を一人歩きするのは緊張がともなうが、直島の夜はどんな夜よりも安心感があると思った。自分に対して攻撃的なものはここにはいないと感じる。たどり着いたミュージアムで、ブルース・ナウマンの「100生きて死ね」(1984年)を見た。無数の色のネオン管でかたどられた<STAY AND LIVE(留まれ、生きろ)>や<LOVE AND DIE(愛せ、死ね)>といった文字が明滅するインスタレーション。夜の道を歩き、森閑とした美術館で、私は仕事と暮らしに追われる毎日のこと、そのあいまにふと訪れる悩みや不安、それよりも感じるのが稀な幸福感などについて、ゆっくりと考える時間を得た。何事もせわしなく動き続ける世界で、それはとても贅沢な時間だろう。

じつを言えば、私が直島にやってきたのは今回が初めてなのだ。そう告白すると、アートに興味のあるほとんどの人は驚く。私もまさかこれまで一度も来る機会を持たず、初の来島がコロナ禍で揺れるこの2020年になるとは思ってもいなかったのだから同感だ。だがこのタイミングで来れたことは恩寵だったと思う。

私は約3年前から京都に住んでいるが、大観光地である京都からすっかり観光客の姿がなくなったように、いまの直島も、直島で生まれ育った人が、30年前の直島に戻ったよう、と懐かしむぐらいに、静かな時間のなかにある。じょじょに客足は戻りつつあり、学生風の若いカップルや友人同士、なかにはおそらく国内在住の海外ツーリストの姿もある。私のような単身旅行者もいる。島内を散策していてかれらとすれ違ったら、ひかえめに会釈しても緊張しないくらいの心地よい賑わい。

そんな時間だから、作品の見え方も違って見えてくるだろう。例えば、内藤礼"このことを"(2001年)のある家プロジェクトの「きんざ」。すでに庭からインスタレーションが始まる、一種の茶室として設計されたであろう同作は、そもそも一人きりで体験する作品だが、静かな外界からさらに静かな家の内部へと入っていく移行のプロセスは、私に特別な集中を求めるようだった。

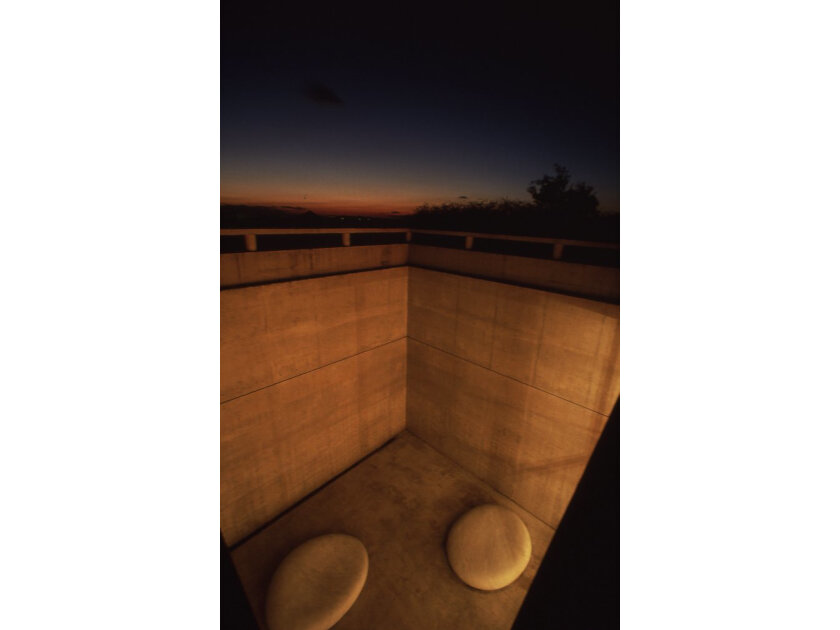

土間に設えた丸椅子状の木に腰掛けていると、土間と壁のあいだに穿たれた採光窓が視界に入るので、外と内の連続性を感じさせる。次第に空間に慣れてくると内藤によって設えられたささやかな装飾や仕掛けに意識が向かう。中空に浮かぶ半透明の円筒や、土間にそっと置かれたガラスのような球。子どもや子犬の丸みを思わせて安心を感じさせる円が、この作品の造形的な基調になっていることがじょじょに了解されていく。

おもむろに腰を上げると、採光窓の明るさが視界から遠ざかり、部屋のディテールの情報量が、数段高い解像度で流れ込んできた。目を凝らさなければ気づかないような極細の糸、柱のくぼみに隠されるように置かれた真珠大の球。この小さな家屋には、まだまだ自分が知らなかった仕掛けや存在があるのだと理解した瞬間だ。こんな大小の発見、密やかな驚きに満たされて、約15分の滞在を終えた。

内藤礼といえば、豊島唐櫃の小高い丘にある豊島美術館の「母型」(2010年)が有名で、風、光、水といった自然現象と人工物の共存、それによって、鑑賞者が作品とともにそこにいることを心地よく許容してくれる、寛容さを特徴とするアーティストだ。そんな内藤が、19年前につくったのが「きんざ」の"このことを"で、スタッフの話によると、はじめて内藤本人が常駐しないかたちのインスタレーションとして作った記念碑的な作品なのだという。だからだろうか、新しい挑戦に向き合った当時の内藤の緊張が伝わるようなところがある。それに見合った集中力を体験者にも求めるような凜とした佇まい、厳しさのようなものが"このことを"にはある。

2009年の神奈川県立近代美術館鎌倉、2014年の東京都庭園美術館、そして2020年の金沢21世紀美術館と、多くの個展で表現者個人としてのステップアップを成し遂げてきた内藤にも、かつてこのような少し生硬でもあるような思考のスタート地点があったのだということを"このことを"は教えてくれるのだ。そしてそれは、感じるための能力が、決して受動的に与えられるものではなく、なんらかのトレーニング、レッスンを要するものでもあるのだと再認識させる。

私がこのエッセイを<感じるためのレッスン>と名付けようと思ったのは、直島にある芸術作品だけでなく、直島という環境自体が、来島者に感じるための感性や精神を再起させる場であると感じたからだ。内藤礼作品に限らず、地中美術館や家プロジェクトのジェームズ・タレルは、辛抱強く待つことで我々自身が招き入れる視覚的な変容に核心を置いているし、豊島のクリスチャン・ボルタンスキー「ささやきの森」(2016年)は、往復約1時間をかけて山道を歩くこと自体が作品理解の鍵になっている。

今年9月に急逝した人類学者・アナキストのデヴィッド・グレーバーが言った<BULLSHIT JOB(クソどうでもいい仕事)>に満ちた日常からいっとき離れ、自然、時間、歴史、哲学、遊び、芸術、霊性、人間性といった、人間存在がよりよく生きること/よりよく死ぬことに必要(エッセンシャル)な物事について思考する機会を得ること自体が、いまや私たちにとっては贅沢な余白なのかもしれない。だが、直島を訪れることには、いまや現代社会から失われつつある、感じるためレッスンの時間を得る、稀な経験への入り口なのではないかと思う。

今回私が幸運にも得た滞在は、金銭的にも決して安くない対価によって得られたものだが、こんな背伸びばかりしなくても、直島には美しいもの、清らかなもの、穏やかなものが満ちている。そしてもちろん島の人々の暮らしもある。このコロナ時代が落ち着いたら、多くの人にぜひ足を運んでほしいと思う。私もまた行きます。

島貫 泰介しまぬき たいすけ

美術ライター/編集者。1980年生まれ、京都在住。『CINRA.NET』や『美術手帖』などで執筆を行うほか、編集・企画も行う。2020年にはwebメディア『かもべり』を立ち上げ、関西を中心とするアート&カルチャーシーンを個人の視点から紹介している。

同じカテゴリの記事

2023.02.10

寄稿「『時の回廊』で時間の回遊を愉しむ直島」山本憲資

「硝子の茶室『聞鳥庵』」が直島に降り立ち、しばしの時が過ぎた。ベネッセハウスでの...

2022.09.21

椹木野衣 特別連載②

宇野港でしか実現できない展示と小豆島福田集落での試み

8月2日、3日。猛暑とはいえ天候に恵まれた夏会期開幕直前、小豆島、豊島、犬島、宇...

2022.07.20

椹木野衣 特別連載①

「瀬戸内国際芸術祭2022が『開く』意味」

2022年4月14日、「瀬戸内国際芸術祭2022」が開幕した。これから11月6日...

2022.07.04

寄稿「瀬戸内国際芸術祭を伝える~こえび隊がつなぐ、島と来島者~」甘利彩子

瀬戸内国際芸術祭(以下、芸術祭と表記)は、2010年から始まった現代アートの祭...

2022.07.04

寄稿「芸術性と風土性と場所性の卓越した融合」西田正憲

写真:濱田英明 オンラインを通じて遠隔のコミュニケーションが可能となり、ネットで...

2022.03.25

椹木野衣 特別連載

第5回「生きるためのアートの力」

コロナ・パンデミックがなかなか収束しない。今後、状況がどのように推移するかにつ...