寄稿「二つの出あい、島々で」大西 若人

人やモノとの出あいには、2種類ある。新鮮な出あいと、懐かしい出あいだ。

今という時代を鮮やかに切り取る現代美術を見る場合、当然のことながら、前者が多い。誰もが、新鮮な出あいを求めて、現代美術を見にゆくといってもいい。

ただ、例外もある。「大地の芸術祭」や「瀬戸内国際芸術祭」といった里山や島々で開催される芸術祭もその一つといえるだろう。

例えば、新しい表現を求め、瀬戸内国際芸術祭を楽しむために、香川県の直島にフェリーで渡るとする。宮浦港に降り立ってほどなく、大竹伸朗さんの「直島銭湯『I♥湯』」が見えてくる。瀬戸内国際芸術祭の初回に向け、前年の2009年に完成した作品兼銭湯だ。

キッチュな照明と過剰な装飾に彩られたその姿を目にしたとき、「ああ、懐かしい」と感じる。これまでも、芸術祭などの機会に何度か目にしているからだ。つまり、恒久設置されているアート作品による効果だ。

これは、瀬戸内国際芸術祭の総合ディレクターを務める北川フラムさんが、新潟県で2000年から続く「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」で始めた手法の延長上にあるといっていい。

世界各地で開催されている、ビエンナーレやトリエンナーレ、芸術祭と呼ばれる「国際展」では、ほとんどの場合、毎回、全く違う作品群を見せることで、時代とアートの最先端を見せることを試みている。

その中で少数派なのが、1977年から10年に一度、ドイツのミュンスターで開かれている「ミュンスター彫刻プロジェクト」だ。古い街並みや郊外を舞台にした屋外中心の美術展で、新作もたくさん設置されるが、そのうちのいくつかは恒久的に残されていく。何度か訪れると、10年前、あるいは20年前、さらにはもっと前の作品と出あうことになる。それも、ドナルド・ジャッドにクレス・オルデンバーク、イリヤ・カバコフ、レベッカ・ホルンといった大物たちの作品だ。久々に出あう作品に、懐かしさのあまり、「おお、君はまだ元気でいたのか」と声をかけたくなる。

北川さんも大地の芸術祭を始めるにあたって、このミュンスターのことは意識したと明かしている。そして大地の芸術祭でも、毎回目にする作品が数多くある。例えば、カバコフ夫妻や田中信太郎らの作品は、2000年の初回から、つまり20年前から、芸術祭の顔として存在し続けている。

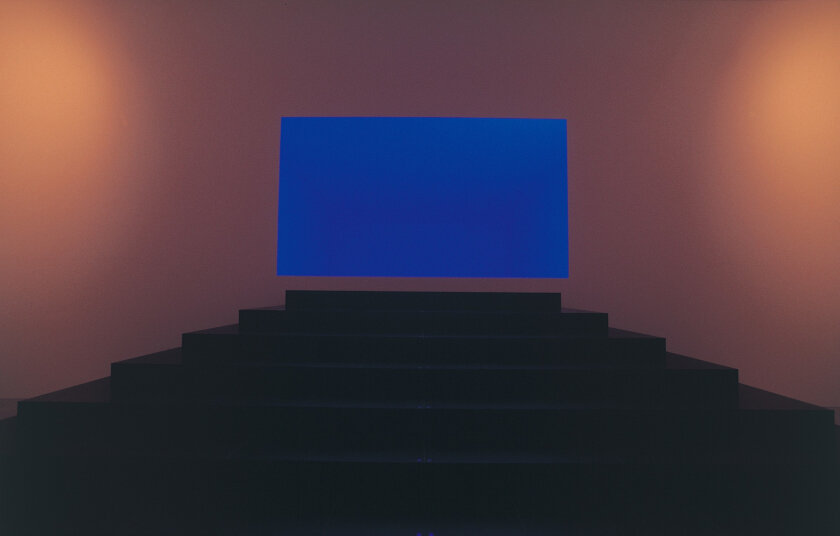

これは、2010年開始の瀬戸内国際芸術祭の舞台、直島や豊島についても当てはまる。特に直島は、芸術祭が始まる前から、現代アートの島として、草間彌生やジェームズ・タレルらの数々の作品が、恒久的に設置されている。だから芸術祭の折に、新しい表現を求めて、地図を片手に島を巡っていると、こうした作品との懐かしい出あいを味わうことになるのだ。

こうした言い方に対し、「ある美術作品を、異なった展覧会で繰り返し見ることは、都会の美術館の中でも起きることではないか」という指摘もありうるだろう。もちろんその通りで、その場合だって再会の感慨はあるだろう。ただ、新潟の里山や瀬戸内の島々で出あう体験は、それとはひと味違う。

最大の違いは、作品を取り巻く周囲の環境だ。環境は、訪ねる季節、時間帯によっても変わるし、数年ぶりに訪ねれば、近くに新しい建物ができているかもしれない。そうした「時間」の移ろいの中でも、変わることなく、ある意味健気にたたずんでいるアート作品に覚える感覚は、温度も湿度も光も管理された、つまり環境の文脈がほとんどない美術館の中で見る状態とは全く異なるといえる。

逆に、久しぶりに出あうと色あせていたり朽ちたりしているケースもあるだろう。それもまた、彼ら作品たちが過ごしてきた時間を思わせるものとなる。

懐かしい出あいを生むアート作品には、実は建築も含まれる。直島なら、安藤忠雄さんによる地中美術館や李禹煥美術館、妹島和世さんと西沢立衛さんによるSANAAのフェリーターミナル「海の駅『なおしま』」、藤本壮介さんの直島パヴィリオンもある。ほとんど現代建築博物館の様相を呈しているといってもいい。豊島にも、西沢さんによる豊島美術館、永山祐子さんによる豊島横尾館がある。こうした建築も、環境の中で出あうことで、懐かしさを醸す存在となる。

実は直島には、石井和紘さんが設計した直島町役場もある。これは、直島がアートの島となる以前の1983年に建てられた建築で、飛雲閣を模した姿は、かなり奇抜。80年代を席巻したポストモダン建築の代表作として知られている。これも本村地区で、「家プロジェクト」などを巡っていて、ふと出あうと、実に懐かしい。

新潟県十日町市に向かう列車の中で、あるいは瀬戸内の島々に向かう船の中で、いつも胸が高鳴る。それは、新しい出あいに対する期待感と、懐かしい出あいへの希求が相まっているからにほかならない。

大西 若人おおにし わかと

朝日新聞編集委員。1962年京都生まれ。東京大学工学部都市工学科卒、同修士課程を中退し、87年に朝日新聞入社。東京本社、大阪本社、西部本社の文化部などで、主に、美術や建築について取材・執筆。同部次長などを経て、2010年より現職。『大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ2012』(現代企画室)、『リファイン建築へ 青木茂の全仕事』(建築資料研究社)、『森山大道とその時代』(青弓社)などに寄稿。

同じカテゴリの記事

2023.02.10

寄稿「『時の回廊』で時間の回遊を愉しむ直島」山本憲資

「硝子の茶室『聞鳥庵』」が直島に降り立ち、しばしの時が過ぎた。ベネッセハウスでの...

2022.09.21

椹木野衣 特別連載②

宇野港でしか実現できない展示と小豆島福田集落での試み

8月2日、3日。猛暑とはいえ天候に恵まれた夏会期開幕直前、小豆島、豊島、犬島、宇...

2022.07.20

椹木野衣 特別連載①

「瀬戸内国際芸術祭2022が『開く』意味」

2022年4月14日、「瀬戸内国際芸術祭2022」が開幕した。これから11月6日...

2022.07.04

寄稿「瀬戸内国際芸術祭を伝える~こえび隊がつなぐ、島と来島者~」甘利彩子

瀬戸内国際芸術祭(以下、芸術祭と表記)は、2010年から始まった現代アートの祭...

2022.07.04

寄稿「芸術性と風土性と場所性の卓越した融合」西田正憲

写真:濱田英明 オンラインを通じて遠隔のコミュニケーションが可能となり、ネットで...

2022.03.25

椹木野衣 特別連載

第5回「生きるためのアートの力」

コロナ・パンデミックがなかなか収束しない。今後、状況がどのように推移するかにつ...