本当の豊かさとは何かを考える場所 地中美術館「クロード・モネ室」

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録を紹介する「アーカイブ・シリーズ」。最終回となる第11回では、「自然と人間を考える場所」として2004年に公開された「地中美術館」よりクロード・モネ室を紹介します。

地中美術館は瀬戸内の美しい景観を損なわないよう建物の大半が地下に埋設され、館内には、クロード・モネ、ジェームズ・タレル、ウォルター・デ・マリアの作品が安藤忠雄設計の建物に恒久設置されています。この美術館の構想は、モネの描いた2×6メートルの作品を取得したことをきっかけに始まりました。美しい瀬戸内の中にアート作品を置くことによって、豊かさとは何か、「よく生きる」とは何かを考えられる場所を実現する――そのためにどのように「睡蓮」を見せるか、作品と空間を一体とする検討が重ねられました。

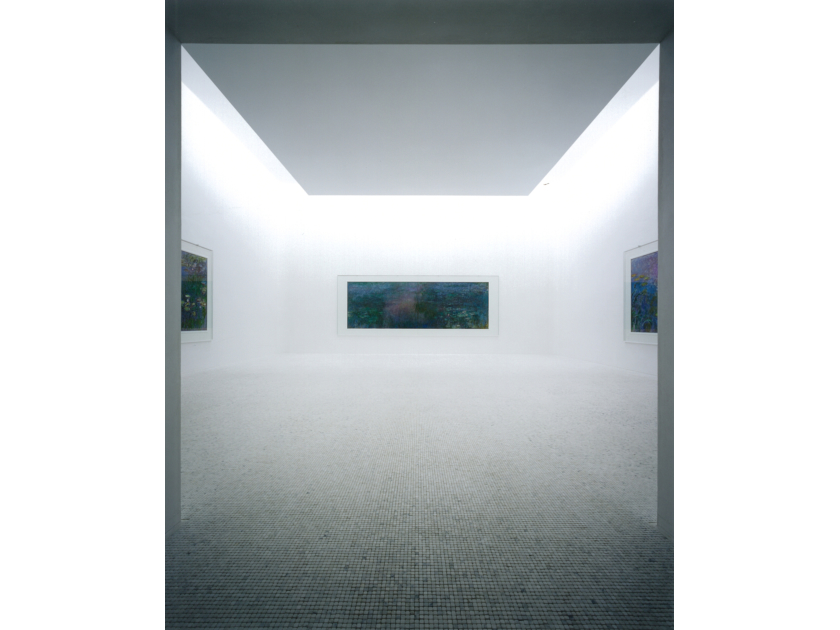

2×6メートルの作品≪睡蓮の池≫は、パリのオランジュリー美術館に展示されている大装飾画と同様のシリーズです。モネは晩年、一日の始まりと終わり、絶えまない自然の営みを大装飾画とその展示空間によって表現しようとしました。地中美術館のクロード・モネ室では、大装飾画の建築プランにおけるモネのアイデアから、自然光の中で作品を鑑賞することや、壁面や額を白色にすること、視線を途切れさせないために部屋の角をとることなどを取り入れています。

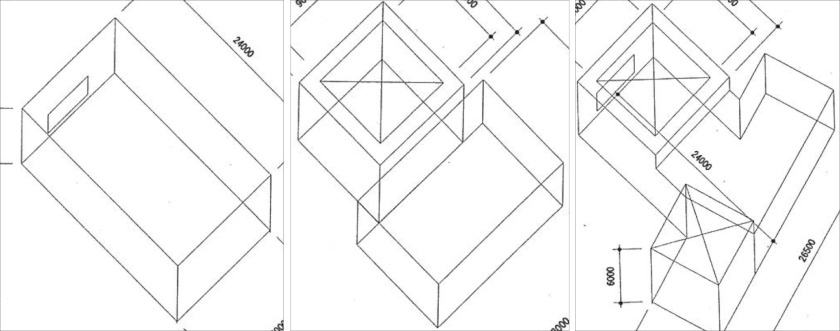

展示室のサイズや形状については、何種類もの模型を製作して検討されました。それぞれの検討結果は安藤忠雄氏による美術館全体の建築の意図や基準とぶつかり合いながら設計へ反映されていきました。

検討は着工後も続きました。自然光の採光量は吊り天井の大きさや高さによって変わります。これらを決定するにあたって、専用の模型を用いた自然光の測定実験が美術館建設地で行われました。展示室の壁や床は、絵画の筆触や油彩の質感を損なわないように、色だけでなく材質まで考慮されました。四方の壁面には目の粗い漆喰が継ぎ目やムラのないように塗られ、床には角のない2cm角の大理石が敷き詰められています。

クロード・モネ室は、地下でありながら降り注ぐ自然光のみによって照らされ、作品や空間を通して時間や天候、季節の変化を感じることができる空間です。作品ごとにつくられた展示空間はモネ室に限らず、それぞれの作品と一体化しているだけでなく、直島のこの場所と強く結びついています。地中美術館はベネッセアートサイト直島におけるこれまでのサイトスペシフィック・ワークの制作活動が結実したものといえます。「よく生きる」とは何かを考える場所をつくりだすための、ベネッセアートサイト直島の工夫や挑戦は現在も続いています。

同じカテゴリの記事

2024.10.11

大地は作品の一部である――ウォルター・デ・マリア《見えて/見えず 知って/知れず 》

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...

2024.04.30

半田真規《無題(C邸の花)》

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...

2023.12.28

犬島の多様な風景を再発見する

――荒神明香《コンタクトレンズ》

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...

2023.11.24

土地・建物の歴史を未来へつなげる試み

――ANDO MUSEUM

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...

2023.10.23

もう1つの巡礼への道

――クリスチャン・ボルタンスキー「ささやきの森」

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...

2023.08.10

隣接する公園と宮浦ギャラリー六区との関係

――開かれた交流の場を目指して

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...