モネ研究者、三菱一号館美術館・安井裕雄氏による講演会を開催しました

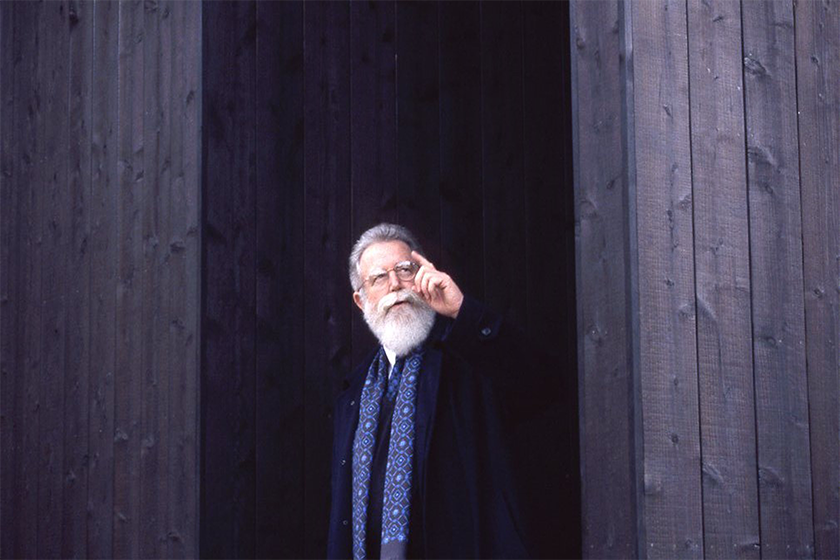

晩年のクロード・モネを長年にわたり研究し、今年3月に刊行された地中美術館公式カタログにもご寄稿いただいた、三菱一号館美術館の安井裕雄氏を直島に迎え、2017年6月25日講演会を開催しました。

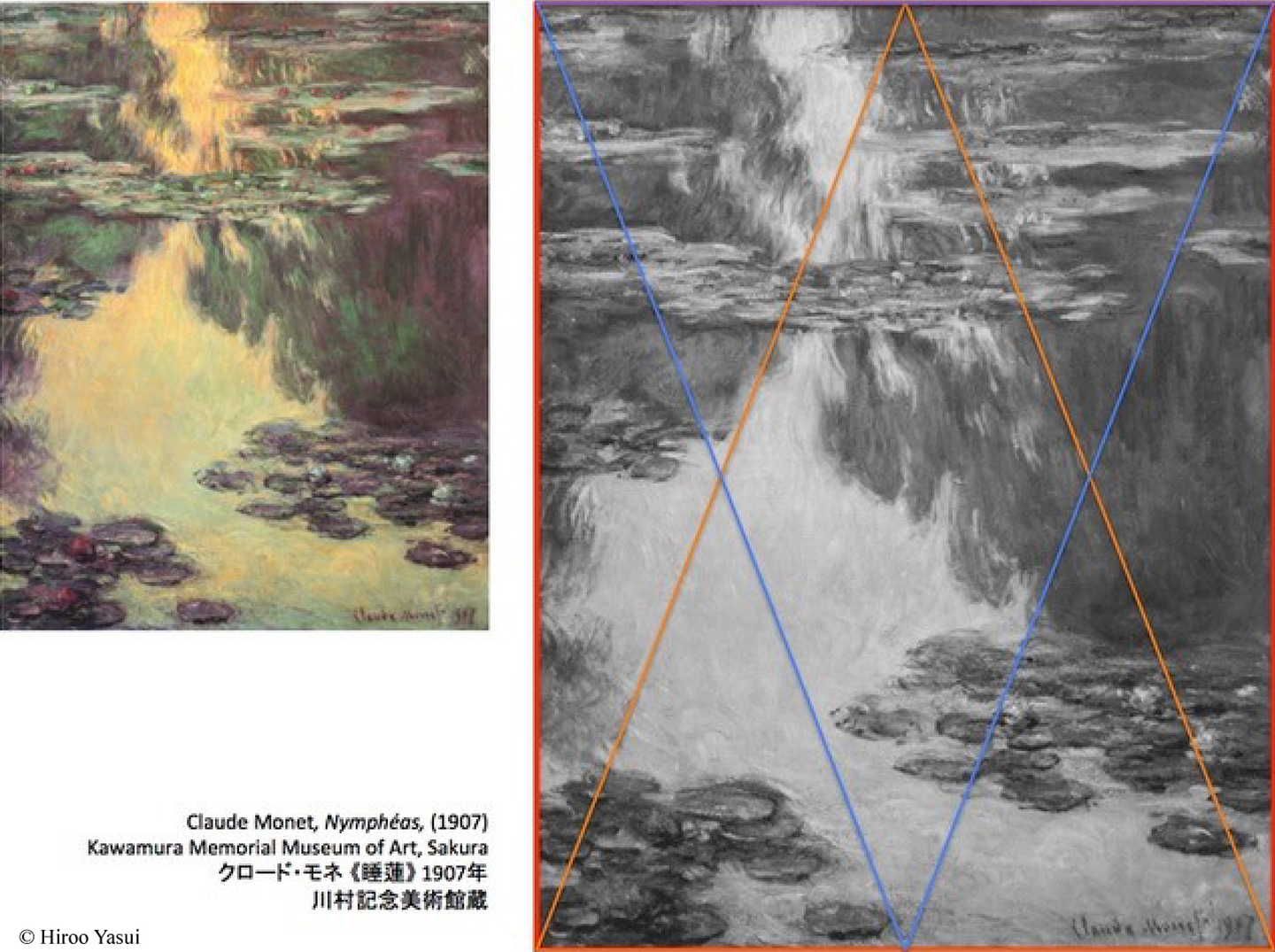

地中美術館に展示されているクロード・モネの「睡蓮」シリーズは、モネが43歳で居を移したフランス・ノルマンディ地方の入口に位置するジヴェルニーで描かれたもので、中でも最晩年の作品5点を自然光の中で展示しています。

安井氏には、昨年も直島へお越しいただき、地中美術館のスタッフを対象に、モネについてのレクチャーをしていただいています。地中美術館で「睡蓮」を鑑賞することがいかに特別な体験であるか、地中美術館のモネ室特有の展示法にも触れながらお話いただきました(その際の様子はこちらからご覧いただけます)。

一般の方々にも広くご参加いただいた、今回の講演会。

テーマは、≪水鏡の

「クロード・モネ、ジェームズ・タレル、ウォルター・デ・マリア。この3人の作家のみで構成された地中美術館の中でモネを鑑賞するにあたって、我々は、少なくとも私は、これまで美術評論家が試みてきたような分析、あるいは私自身がおこなってきた、史料に基づく分析だけでは駄目なのではないか――。地中美術館の公式カタログに寄稿してほしいという依頼を受けた時に、これは大変なことを引き受けることになったなと思ったんです。」

「お題はシンプルでした。過去の歴史はもういいので、今このモネを見るときにどのように見ることができるか、どう位置づけられるかを書いてほしい、と。これは難問です。必死になって自らの方法論の原点まで立ち戻りました。モネは世界をどのように認識していたか。美術史だけでなく、その周辺諸科学に関する様々な本をひも解いたりもしました。」

真理を追究するための方法論として、ルネ・デカルトの『方法序説』(理性を正しく導き、諸学における真理を探究するための方法についての序説)を読みなおしたといいます。あるいは西洋哲学の原点に戻り、アリストテレスが実践(プラクシス)や制作(ポイエシス)と区別して、心理そのものの認識や直観を指す言葉として示した"テオリア"注1にまで立ち返ってみたが、うまくいかなかったといいます。

「絵画の様式、描かれた内容、主題、受容。そういった美術史の世界での方法論に終始していては、モネの『睡蓮』を解釈し、現代に位置づけることはできないのではないか。悩んでいたときに、ふっと、学生時代に読んだ本の一つを思い出しました。『鏡のテオーリア』という、詩人・多田智満子さんが書かれているものです。」

――ガラスや金属の鏡と異なり、湖や池や井戸などが提供する天然の水鏡は深さをもつ鏡なのである。そこに沈み、溺れることのできる鏡なのである。(中略)鏡面そのものの流動性によってかすかにゆらいでいたり、水面の

「遠近法に従うと水面は手前から奥に、下から上にすぼまって、遠ざかっていきますよね。したがって、1908年までのモネの睡蓮の花(実像)というのは、奥に行くほど葉っぱも小さくなっていきます。ところが、映っている空(虚像)というのは逆方向に、奥から手前に、奥の木立も手前に行くほど下へとしりぞき、今度は下へいくほど小さくなって距離が出てくるということになります。」

「つまり、一つの画面の中に二つの遠近法が併存しているんです。私、これはものすごく重要なことだと思っていましたが、さらに多田さんは手前側と向こう側という2つのベクトルのほか、深さという第3のベクトルを与えてくれたわけです。そこに映った空、あるいは樹木、さらに表層の『睡蓮』というモティーフ以上に、深さを持った水鏡であるということにもう一度集中しなければいけないと思いました。」

ここを手がかりに、世界を映し出す水鏡、さらには、水というものの性質について考察を深めていったといいます。そして、カタログ寄稿文の冒頭で、安井氏はドイツの流体力学者・テオドール・シュヴェンクの次の言葉を紹介しています。

――水面をやさしく撫でるその風でさえ、たちまち水に微細なさざ波をつくる。......石を投げ入れようものなら、水の"受ける印象"はさらに強烈で、その衝撃は律動となって湖面全体に伝わる。湖の満ち干という壮大な律動も、地球と宇宙の間でやり取りされるさまざまな力を感じとって起こるものなのだ。水は、きわめて感じやすい物質であるため、このやりとりを受けとめる"感覚器"として作用するのである。(テオドール・シュヴェンク/内田美恵訳注2)

モネは、明らかに水が鋭敏なる感覚器であることを知っていた、その眼は自然に向けられるだけでなく、水面という宇宙にまで開かれた感覚器を通して世界を見つめていたのだろう、と安井氏は語ります。

「今回の地中美術館のカタログ寄稿文を受けるまで、私は美術史家として検証可能、論証可能なものしか扱わないという姿勢でした。しかし、地中美術館の『睡蓮』を解釈し、理解するには、学生時代から自分に禁じてきたタブーに踏み込まなければならない。『睡蓮』と、心中しかけてるところがあります。ちょうど昨日の夜、新幹線での移動中に、解剖学者・三木成夫さんの書籍を読んでいて、興味深い記述がありました。人間の体内にはいくつか水があって、それは古代の海の海水をそのまま体の中に持ち込んで残しているのではないか、と。つまり、私たちの体の中の古代の海の名残が宇宙に反応している。こういう言葉の数々、実感としてよく分かります。」

水鏡が映し出すものを、巨大なスケッチブックに写し出してきたモネ。モネが生前に残している多くの手紙等参考資料の数々にあたるだけでなく、未だに所在が確認できないモネの作品を探すことがもはやライフワークになっている安井氏は、モネの眼がどのように世界を見つめていたかを追いかけながら、さまざまな研究分野を横断しつつ、これからさらに新たな解釈にも挑戦されるといいます。

安井氏の寄稿文が掲載された、地中美術館公式カタログ。ぜひ鑑賞後、お手にとってご覧ください。

注1(当日の配布資料より):

・アリストテレスは「論理学」をあらゆる学問成果を手に入れるための「道具」(オルガノン)と位置づけ、さらに学問体系を「理論」(テオリア)、「実践」(プラクシス)、「制作」(ポイエシス)理論学を「自然学」、「形而上学」、実践学を「政治学」、「倫理学」、制作学を「詩学」に分類

・世界を「温」と「冷」、「乾」と「湿」の対立する性質の組み合わせとしてとらえた(これらの基礎には火・空気・水・土がある)

注2:テオドール・シュヴェンク「カオスの自然学―――水、大気、音、生命、言語から」(赤井敏夫訳)、工作舎、1986年(※ここでは、ライヤル・ワトソン「アースワークス―――大地のいとなみ」(内田美恵訳)「水の奇蹟」の章から引用、ちくま文庫、筑摩書房、1989年)

同じカテゴリの記事

2024.10.11

大地は作品の一部である――ウォルター・デ・マリア《見えて/見えず 知って/知れず 》

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...

2023.08.10

隣接する公園と宮浦ギャラリー六区との関係

――開かれた交流の場を目指して

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...

2023.03.22

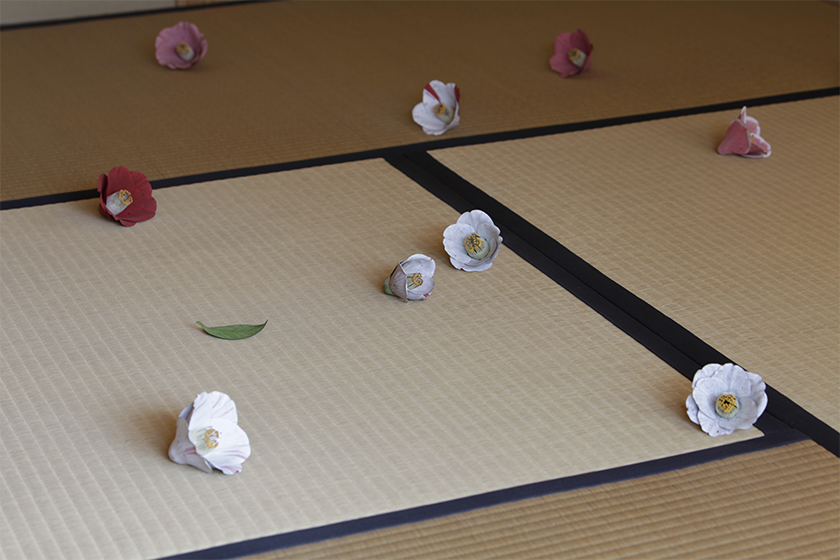

『対比』という言葉に導かれて――須田悦弘「碁会所」

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...

2023.02.10

寄稿「『時の回廊』で時間の回遊を愉しむ直島」山本憲資

「硝子の茶室『聞鳥庵』」が直島に降り立ち、しばしの時が過ぎた。ベネッセハウスでの...

2022.12.23

景観の一部として自然の中にあり続ける作品――杉本博司「タイム・エクスポーズド」

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...

2022.06.06

物理的な計測を超えたジェームズ・タレルの感覚的な尺度――《バックサイド・オブ・ザ・ムーン》

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...