直島コメづくりプロジェクト連載 ―3

地域とともに

途絶えつつあった直島のコメづくりを復活させ、荒れ果てた土地を再び耕し始めた直島コメづくりプロジェクト。地域の人たちに随所で支えられて、これまでの歩みがあります。今回の連載では、コメづくりを通じた地域社会との関わりを紹介します。

2007年から開催している「コメの体験」イベントは、コメづくりを通して、知識や感覚を学び、体験するとともに、島の文化を再び見つめ直すきっかけの場として継続的に開催しています。

直島島内でも、元々島に家があり代々住まわれてきた方、移住されてきた方、島内で働く方、あるいは島内の美術施設で勤務しているスタッフも含めて様々な方が住まわれており、田んぼや畑をされている方もいらっしゃれば、日ごろあまり土に触れない生活をされている方もいらっしゃいます。そんな中で、この「コメの体験」イベントは、子どもからお年寄りまで一緒になって田植えや稲刈りなどの作業に取り組む恒例行事となり、毎年たくさんの島の方々に参加いただいています。継続して参加してくれる子どもたちも多く、年ごとに成長を感じる機会となっています。

慣れた手つきで手本を背中で示し、作業後にふるまわれるお弁当を調理して、手製の漬物も差し入れてくださるなど、このイベントの運営も地域の協力に支えられています。私たちにとって米をつくることは、単に食物を生産するという機能以上に、地域社会とつながりを持つ大きな機会です。田んぼで作業をしている姿を見かけては島の人たちが声をかけてくださり、稲刈りが終わると、田んぼの近所の人たちがやってきて、稲作の副産物であるワラやモミをもらっていきます。ワラはお正月飾りやスイカづくりのために使われ、モミは畑の良質な肥やしとして重宝されています。

特にご協力をいただいている直島町農業委員会と積浦フラワーグループのみなさんとは、年に数回交流会を催しています。米づくりの具体的な作業について相談すると同時に、昔はこのようにしていたという話を伺ったり、実際に郷土料理の作り方を教わって作ってみたものをみなさんに食べていただいたりして、私たち自身が島の文化を考える機会となっています。一方、近年は海を渡ってやってくるイノシシやヌートリアなどによる鳥獣害が目立ってきており、コメプロジェクトで試した対策をみなさんに共有させていただいたりなど、こちらから情報提供する場面も出てきました。

直島の米はそんなにいい米じゃ言おらなんだ(言っていなかった)――。

島の複雑な歴史の中で衰退していった直島のコメづくりについての思いが、こうした交流会の中でふと聞かれることがあります。「おいしいお米ができたよ言うて、してくれたらええんよ」との励ましの言葉の奥には、様々な思いがあります。直島コメづくりプロジェクトを立ち上げ当初から支えてくださっている、直島の西岡幸子さんへのインタビューは、NAOSHIMA NOTE2016年1月号にも掲載されています。

交流会やコメの体験などを通して関わりを積み重ねていくことは、日常の風景にきちんと価値を見出していくことの大切さを捉えなおすことにもつながっています。地域の中で多くの人が協働し、その価値を共有することは、現代社会ではもしかするともう、ありふれたことではなくなってしまったのかもしれません。コメづくりにおいても機械化と省力化が進みましたが、みんなで集まり、手作業でコメづくりの労苦に触れることで得られる気づき、そして青空のもと汗を流す清々しさは得難いものです。コメの体験を通して、参加した人たちとこうした空気感を共有できることは、美術施設の運営ではなかなかできないことでもあります。

コメづくりを通じ、よく生きることについて考える――。私たちの活動は続きます。直島を訪れた人が島をめぐる中で、ここに広がる風景の意味に思いを馳せ、「よく生きる」とはどういうことか、改めて考えていただけるような場所を、地域の人々とともに、これからも育てていきたいと思っています。

※2017年のコメの体験は、6月17日(土)に「田植え」、10月に「稲刈り」、12月に「おもちつき」を開催予定です。直島町民の方々だけでなく、一般にも広くご参加いただいています。詳しくは直島コメづくりプロジェクトページにてご覧ください。

同じカテゴリの記事

2024.10.11

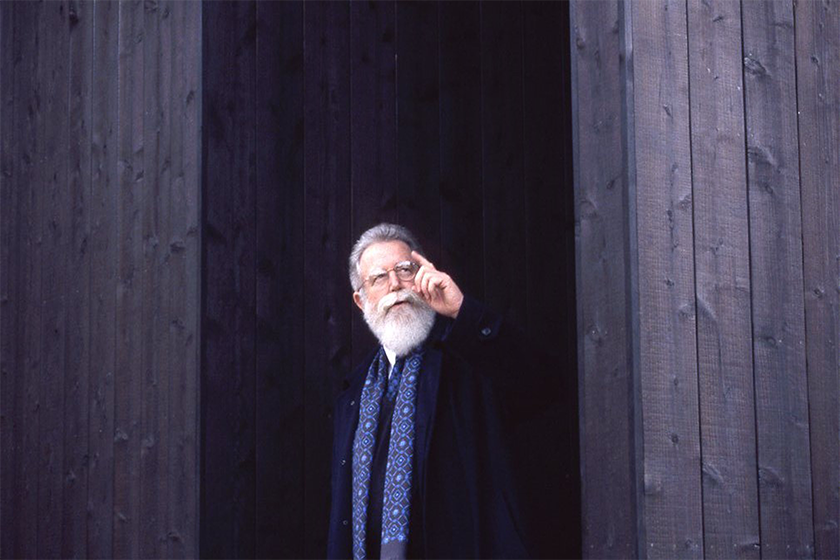

大地は作品の一部である――ウォルター・デ・マリア《見えて/見えず 知って/知れず 》

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...

2023.08.10

隣接する公園と宮浦ギャラリー六区との関係

――開かれた交流の場を目指して

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...

2023.03.22

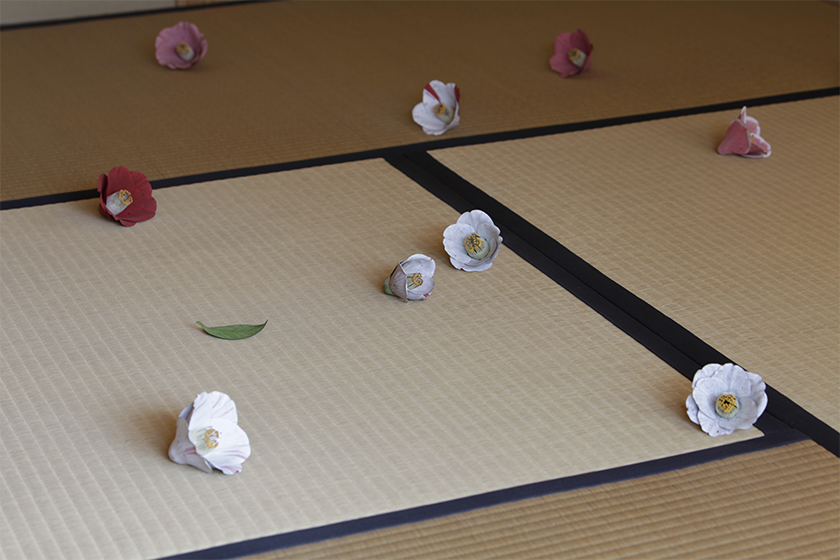

『対比』という言葉に導かれて――須田悦弘「碁会所」

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...

2023.02.10

寄稿「『時の回廊』で時間の回遊を愉しむ直島」山本憲資

「硝子の茶室『聞鳥庵』」が直島に降り立ち、しばしの時が過ぎた。ベネッセハウスでの...

2022.12.23

景観の一部として自然の中にあり続ける作品――杉本博司「タイム・エクスポーズド」

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...

2022.06.06

物理的な計測を超えたジェームズ・タレルの感覚的な尺度――《バックサイド・オブ・ザ・ムーン》

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...