直島コメづくりプロジェクト連載 ―1

11年目のコメづくり

直島コメづくりプロジェクトは、直島町積浦地区に広がる休耕田・積浦田園を舞台としたアートプロジェクトで、今年11年目を迎えます。

昔は山手の奥まで田んぼが広がっていたこの地でも、近代化が進むにつれ、次第に休耕田が増えていき、コメづくりによる共同作業の場もなくなっていきました。ベネッセアートサイト直島では、2006年に行われた展覧会「直島スタンダード 2」の関連企画として直島のコメづくりを復活させ、一度荒れ果てた土地を再び耕し始めました。お米を収穫するだけでなく、知識や感覚を学び、実作業を通して暮らしや生き方を考え、島の文化を見つめなおす――。そのようなきっかけの場となることを目指して今日まで続けています。

今年も、4.5反の田んぼにヒノヒカリ(うるち米)とモチミノリ(もち米)を育ててきました。6月に開催したコメの体験「田植え」では、直島在住の方々を中心に集った117名の参加者の手によって苗が植えられました。

農作業はとにかく自然相手で厳しいもの、人間の思うようにいかないことの連続です。天気予報には常に神経を使わなくてはならず、また近頃は海を渡ってやってくるイノシシやヌートリアが島の人たちの悩みの種となっており、田畑も防御策を講じないことには好き放題に荒らされてしまいます。高潮や夏場の水不足も、島特有の懸念要素です。稲に擬態するように次々生えてくる雑草の除草作業には、コメプロジェクトスタッフだけでなく普段美術館等で働くスタッフも加わって、多くの人が関わりながらお米を育てていきます。

そんな幾多の困難を経ながらも、今年もなんとか実りの秋を迎えることができました。10月23日には、コメの体験「稲刈り」を開催。

6月に植えた稲を鎌で刈り、藁で束ね、干す作業を参加者の皆さんと行い、作業終了後には先に収穫を終えた田んぼで採れたばかりの新米で作った炊き込みご飯を食べました。干した稲は、1週間ほど乾燥させてから籾摺りと袋詰めを行い、これで今年のコメづくりも一区切りを迎えます。

コメづくりは元来八十八の手間がかかるといわれ、お米はまさしくたくさんの手間の賜物でした。人手のかかる作業は親戚や隣近所の協力が不可欠でしたが、いまはその作業の多くは機械化され、少人数で一気に作業を進めることができるようになっています。とはいえ、その行程各々に専用の機械があり、一年のうちわずかな間しか使わないものも多く、扱いを少し間違えるとすぐに故障や事故にもなってしまいます。

皆がそれぞれの家の田畑を持ち、家族総出で世話をしていたのも今は昔、多くの人にとって食べるものは作るものではなくスーパーで買う時代となりました。かつては人々が日々食べていくために耕していたこの場所も、時代の流れの中で淘汰され、一度は人間の背丈以上の草木が茂り荒れ地となりました。その地に再び手を入れ収穫を得ていくことで、現在の私たちの日常や身の回りの風景が、無数の行為によって成り立っていることを改めて実感する場となればと考えています。

来る12月18日には、2016年最後のコメの体験イベント「おもちつき」を開催します。古くからこの島で行われてきたように、数人で臼を囲み、順番に杵で蒸したもち米を練っていく「マワリヅキ」を体験していただき、もちをついて、その場で試食ができるイベントです。(ご案内はこちらをご覧ください)

コメづくりを豊かな創造行為としてとらえ、見つめなおしていこうと始まったこのプロジェクト。そこにかかる手間のひとつひとつから、この時代における生き方について考えていきます。

同じカテゴリの記事

2024.10.11

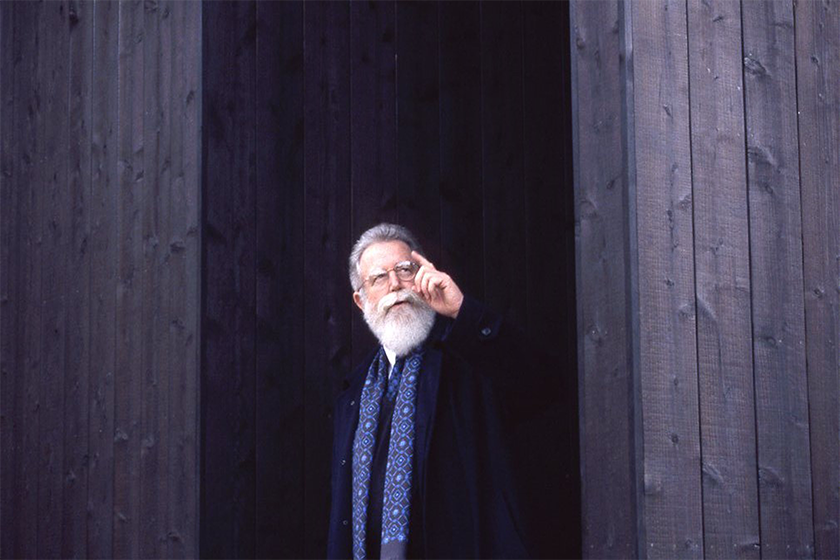

大地は作品の一部である――ウォルター・デ・マリア《見えて/見えず 知って/知れず 》

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...

2023.08.10

隣接する公園と宮浦ギャラリー六区との関係

――開かれた交流の場を目指して

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...

2023.03.22

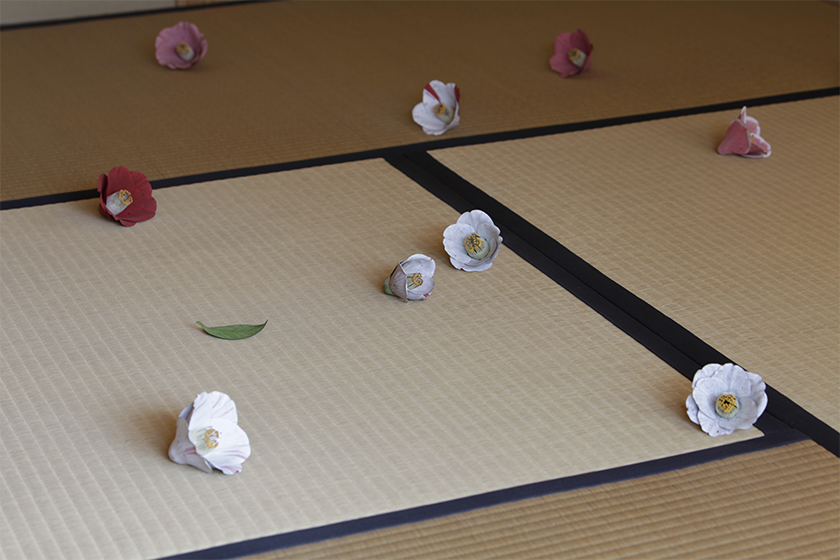

『対比』という言葉に導かれて――須田悦弘「碁会所」

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...

2023.02.10

寄稿「『時の回廊』で時間の回遊を愉しむ直島」山本憲資

「硝子の茶室『聞鳥庵』」が直島に降り立ち、しばしの時が過ぎた。ベネッセハウスでの...

2022.12.23

景観の一部として自然の中にあり続ける作品――杉本博司「タイム・エクスポーズド」

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...

2022.06.06

物理的な計測を超えたジェームズ・タレルの感覚的な尺度――《バックサイド・オブ・ザ・ムーン》

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...