李禹煥 前編「李禹煥――外へ向かう精神・無限への道」

2022年は、フランス南部のアルルに李禹煥(リ・ウファン)の個人美術館「Lee Ufan Arles」がオープンし、東京の国立新美術館では東京で初となる大規模な回顧展が開催されるなど、李の世界的な評価の高まりを決定付ける年となった。

李は1960年代末より戦後日本美術の主要な動向である「もの派」を牽引し、全ては相互関係のもとにあるという考えに基づいた彫刻・絵画作品、論考などで知られている。

その李の世界初の個人美術館が、香川県直島に2010年に開館した李禹煥美術館である。李に同美術館について尋ねると、当初、2007年のヴェネツィア・ビエンナーレにおける李の個展「共鳴」を観て感銘を受けたベネッセアートサイト直島の福武總一郎代表から美術館の設立を提案された時は、あまり乗り気ではなかったという。

しかし、設計を担当した安藤忠雄から、まずは3人で場所を見ようと誘われ、やっと訪問する気持ちになり島を訪れる。そこで、安藤から「美術館にこだわらないで、李さんが作ってみたい空間があるだろう」と言われ、初めてイメージが浮かび、取り組めるようになったという。「アートの島」と呼ばれる直島を訪れるのはその時が初めてだったが、最初は本当に普通の島で驚いたものの、徐々に場所を知るにつれて、特色がない普通の場所だからこそ、アートが共存できると思うようになっていったと李は語る。

このように、いわゆる効率重視で結論やオチから始まるのではなく、事の発端からそれがどのように展開していったかを順を追って説明する話し方から、李にとって、作品が置かれる空間や場所との関係、人々とのやり取りも創作の一部であり、作りながら考え、考えながら作る、そのプロセス自体が「開かれたフィールド」としてあることが読みとれる。

こうした「見るもの自体を作り上げることよりも、世界と出会う視覚的な契機を提示する*1」ことを念頭に、可能な限り作ることを制限し、自己と他者の対話の場づくりをするという考えは、しばしば李の生き方を通して醸成されたものとも言われる。

本人が、外をほっつき歩き、国家の保護を受けることもなく、孤独に戦うなかで、批判を受けたり、理解してもらえないこともあり、辛く厳しい道だったが、それでも、しつこく、厳しく、自身を制しながら創作を続けるうちに、アジアの政治経済的位相や世界的な価値観、ものの見方も変わり、自分の考えが理解されるようになっていった*2という彼の歩みを振り返ってみたい。

*1 李禹煥「照応」、図録『李禹煥美術館』公益財団法人 福武財団、2015年

*2 2022年6月、国立新美術館の個展の事前記者発表での李の発言および本人のインタビューより。

韓国の山奥から釜山(プサン)、そしてソウルへ

李禹煥は1936年、韓半島東南部の慶尚南道(キョンサンナムド)の山奥で漢方薬を扱うこともあった旧家に生まれている。儒教的な制度やシャーマニズム、仏教が浸透した山間の僻地ながら、彼の祖父は、田舎から出て、どんどん広い世界に行かなくてはいけないと常々言っていたという。

新聞記者として各地を飛び回る父親の背中を見ながら、古典文学に造詣の深い母親が日々歌うように本を読む声を聴いて育った李少年は、やがて彼の家を頻繁に訪れていた文人から、詩や漢文、書などを習うようになる。

本人も「歩みを振り返ってみると、幼い頃の体験が尾を引いていて、それを煮たり焼いたり煎じたりして飲んでいる感じ」と話すように、こうした家庭環境や文人教育を通して筆の使い方を習い、森羅万象の基本として点を打ち、線を繰り返し引く訓練を受けたことが李の創造行為の核となっている。

その後進んだ街の小学校では、日本統治下で日本語教育が行われていた。学校では日本語、家では朝鮮語を使わなければならず、頭が混乱するような状態を経験するが、1945年、入学してから1年半ほどで第二次世界大戦が終わり、日本は敗戦する。

その後、都会の釜山の中学に入ると、今度は半年も経たないうちに朝鮮戦争が勃発。戦争により南部に避難してきた共学のソウル大学付属高校の仮校舎を、山に植物採集に行った帰りに偶然見かけ興味を持った李は、同校に進学。ところが、高校1年のときに戦線が変わり、学校が釜山からソウルに戻るのにあわせて自身もソウルへと移ることになる......。

こうして、戦争の影響や教育熱心な祖父、父の教え、母親譲りの文学への関心から生まれた外への憧れに数々の偶然が重なり、李は山奥の小さな集落から街、そして首都ソウルへと移動していったのである。

海を越えて日本へ、文学から現代アートへ

高校時代は特に文学にのめり込んでいた李は美術に興味があるわけではなかったが、教師に「美術なら文学と関係があるから」と説得され、ソウル大学校美術大学に入学する。しかし、入学して間もなく、日本に住む叔父の体調が悪いので漢方薬を届けるように父親に頼まれ、当時は国交がなかったため密航船に乗って日本へ。ところが、来てみると叔父に帰国を引き止められ、そのまま日本に居続けることになる。

日本語が出来なかった李は、外国人への日本語教育を行う拓殖大学で日本語を学び、開設されたばかりの日本大学文学部哲学科へ編入。その際も、積極的に美術をやろうと思ったわけではなく、美学を身に付け、社会思想に触れておけば文学の方向に進むのに役立つと思っただけのようだ。

しかし、リルケやハイデガーについて研究し、ニーチェや現象学、構造主義に興味を持つようになったことは、彼の思考に大きな影響を与えた。

さて、それほど拘りのあった文学の道だが、外国語で文章を書くことに限界を感じ、諦めて大学院に進もうとした矢先、韓国に一時帰国中の1961年5月にクーデターが起こり、すぐに日本に戻れなかったため大学院進学の道を閉ざされてしまう。

また、南北統一運動や軍事政権反対運動にも参加していたが(その関係で70年代の韓国帰国中に拷問も経験している)、自身には向いていないと感じ、徐々に距離を取るようになっていった。そんな中、仕方なくアルバイトをしていたときに、現代アートとの出会いが訪れるのである。

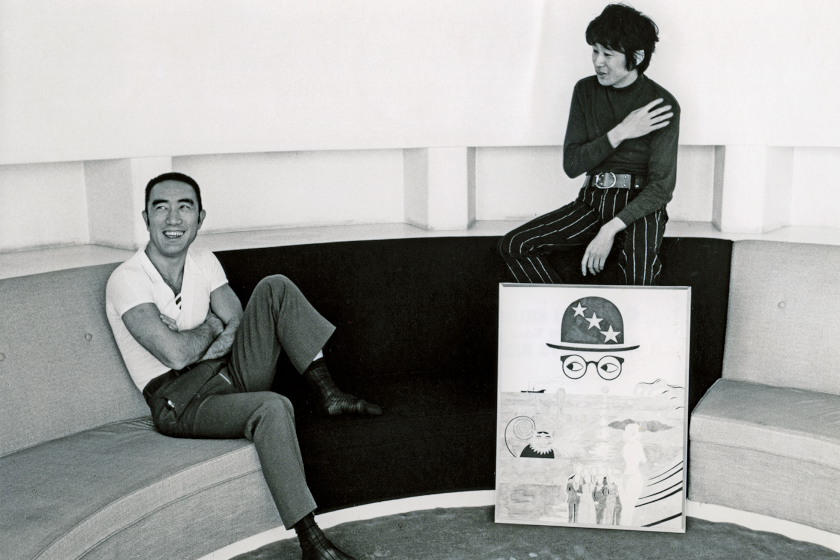

彼がアルバイトをしていた日本在留の韓国・朝鮮人留学生を支援する朝鮮奨学会のビル内に「ギャラリー新宿」がオープンし、そこで石子順造、中原佑介、赤瀬川原平、中西夏之といった評論家や作家たちに出会う。

李は学生時代にも折に触れて絵は描いており、それを売って学費や生活費を稼いだりしていた。大学時代に、アメリカのジャクソン・ポロックやマーク・トビーなどの作品を本で知り、面白そうだと思い1958~59年頃に描いてみたりはしたそうだが、ギャラリー新宿での様々な人との出会いや、この頃観た展覧会でオプティカルな錯覚等を通して現実を捉え直したこと、既存の概念に対する批判の可能性を感じたことが、作品制作の直接的な契機となった。

本人いわく、1967年のサトウ画廊での展覧会が、何か考えを打ち出すという形でやった最初の展覧会で、「この時に(美術を)本格的に出来るかな」と感じ、1968年の東京国立近代美術館での「韓国現代絵画展」にピンクの蛍光塗料を用いた作品を展示した際に、「この道でなんとかやっていけるかもしれない」と思ったという。

この年、後に「もの派」と呼ばれるようになる関根伸夫らと知り合い、密な関係性を持つことになった李は、美術評論「事物から存在へ」を執筆。また、トリックを超える必要も感じていた李は、関根伸夫が「第1回神戸須磨離宮公園現代彫刻展」に出展した《位相―大地》という、地面に円筒形の穴を掘り、その横に掘り出した土を同じ形で置いた作品に衝撃を受ける。

西欧モダニズム的な人間主体で対象化する態度ではなく、ありのままの世界を見るべく、作らないことの意味を感じ、関根伸夫論を発表するとともに、この頃に視覚的矛盾や暴力性を感じさせる、自然石とガラス等を組み合わせた、「関係項」シリーズの最初期の彫刻も生み出している。

以降、李はもの派の理論的支柱と捉えられるようになっていくわけだが、決して評論家になりたかったわけではなく、作品について理解してちゃんと書いてくれる人がいなかったため仕方なく書いていただけだという。

だが、理論と実践の間を行き交うことは、文学的かつ哲学的な資質があって初めて可能であり、作品におけるアート以外の要素の在りようや両義性を考える等、創作にとって大きな意味を持つだけでなく、作家として独自の立ち位置の確立に繋がっていることも事実だろう。(後編「李禹煥――外へ向かう精神・無限への道」に続く)

三木あき子みき あきこ

キュレーター、ベネッセアートサイト直島インターナショナルアーティスティックディレクター。パリのパレ・ド・トーキョーのチーフ/シニア・キュレーターやヨコハマトリエンナーレのコ・ディレクターなどを歴任。90年代より、ロンドンのバービカンアートギャラリー、台北市立美術館、ソウル国立現代美術館、森美術館、横浜美術館、京都市京セラ美術館など国内外の主要美術館で、荒木経惟や村上隆、杉本博司ら日本を代表するアーティストの大規模な個展など多くの企画を手掛ける。

同じカテゴリの記事

2023.08.04

内藤礼 後編「私は生きていることを喜んでいます」

自然の生気(アニマ)・人間と世界との連続性の探求 《きんざ》(2001)での体験...

2023.07.27

内藤礼 前編「私は生きていることを喜んでいます」

「豊島美術館」内藤礼《母型》2010年(写真:森川昇) 長年、多くのアート作品に...

2023.04.05

横尾忠則 後編「わからない力により画家の道へ~『呪われた』人生から『祝福された』人生へ 」

画家になりなさいという啓示 グラフィック・デザイナーとして大きな成功を収めていた...

2023.03.29

横尾忠則 前編「死とともに生き、描き続ける――横尾忠則の宿命と人生」

2022年12月、アトリエにて。 誰かと、ある時、ある場所に共に居合わせた偶然に...

2022.11.21

宮島達男 「それは変化し続ける」、「それはあらゆるものと関係を結ぶ」、「それは永遠に続く」後編

第2エポック 時の蘇生・柿の木プロジェクト(1996~) このように、憧れていた...

2022.11.21

宮島達男 「それは変化し続ける」、「それはあらゆるものと関係を結ぶ」、「それは永遠に続く」前編

宮島達男は、0が表示されず、1から9の数字を刻み続けるLED(発光ダイオード)の...