小豆島の小さな集落の記憶、

福田のものがたりを「影絵」で届けたい

小豆島・福田地区は島の北東に位置し、瀬戸内の海に面しながら山々に囲まれ、人と文化の交流点として栄えてきた港町です。しかし、産業の近代化を境目に衰退を迎え、現在は高齢化により過疎が進む地区となりました。この地域に拠点を置く福武ハウスでは、「祭り」や「踊り」など、地域固有の文化や人々の生き方に焦点を当て、さまざなテーマで地域の新たな魅力を伝えるためのプログラムを実施しています。今回は、豊かな自然と文化に育まれた集落の地域資源を顕在化するために、音楽家で影絵師の川村亘平斎さんと福田在住の親子が一緒に行った、福田の地域を題材とした影絵の上演企画についてご報告します。

世代間の交流を通して、まちの魅力を再発見する

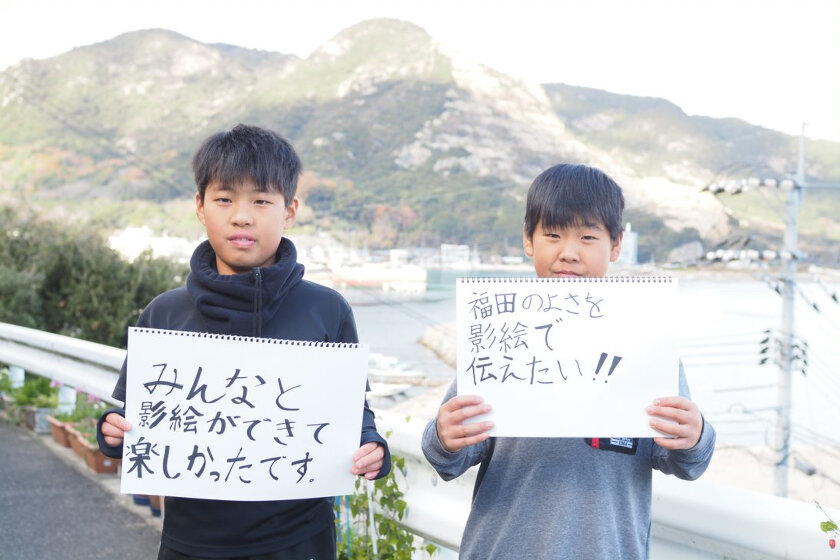

今回、企画に参加したのは福田在住の親子合わせて14名。新型コロナウイルス感染拡大の影響もありましたが、春から講師の川村さんとオンラインでの会議やインタビューを重ね、準備を進めてきました。小学1年生から高校生、30代~40代の参加者が3つのチームに分かれ、それぞれ「島の昔の仕事」、「海でとれたもの」、「山でとれたもの」をテーマに、福田に住む70代~90代のお年寄の方へインタビューを行いました。

インタビューを進めていると、今は森になってしまった耕作放棄地には「ヤマモモ」、埋め立てられた浜には「いりこ」、神社の木には子どもたちを脅かす「お化け」、集落にはノミを叩く「石工の音」、料亭からは三味線が聴こえていたこと、舞台では住民が演じる「浄瑠璃」が行われていたこと等、かつて福田の集落にあった鮮やかな記憶をたくさん発見することができました。

人から人を辿り、集められた集落の記憶は、川村さんの手によって、福田に暮らす「メスウナギ」「ウミガメ」「ヘビ」の3者が語る3つのエピソードに編集され、世代を超えた地域の魅力を伝える新たなものがたり『福田うみやまこばなし』が完成しました。

ものがたりを通じて、多様性がつながる地域づくりを目指す

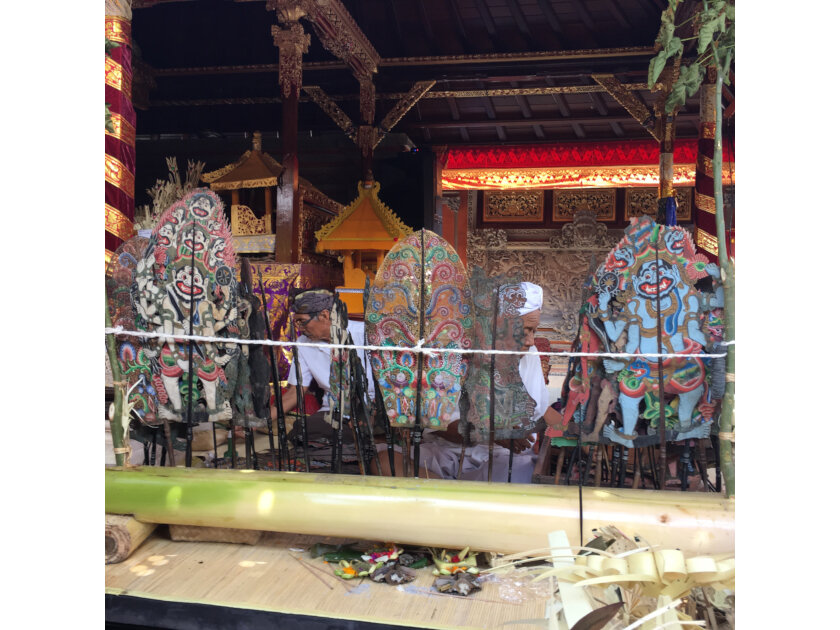

今回、福田で影絵に挑戦したのは、影絵はインドネシアのワヤン・クリットをはじめ、タイ、カンボジアや中国など、アジアの多くの地域で親しまれ、神話やおとぎ話など、地域性が色濃く反映されている表現だからです。アジア圏に共通する「影絵」という文化を使い、福田地区だけでなくアジア地域の様々な文化や暮らしを紹介することによって、福武ハウスが地域住民や来訪者、アーティストなど、多様な価値観を持つ人たちが交流する場になり、福田の豊かな自然と文化に育まれた集落の魅力が過去から現在へ、そして未来へ引き継ぐような仕組みを作りたいと考えています。

しかし、残念ながら新型コロナウイルス感染拡大の影響により、地域恒例の行事も中止や延期となり、予定していた『福田うみやまこばなし』の上演も公開できず、映像収録のみとなってしまいました。それだけでなく、毎年福田に来てくれたアジアのパートナーはもちろん、友達や親戚に会うために里帰りすることも難しく、世界中が離れ離れのようになってしまいました。

ものがたりでコミュニティをつなぐ

こうした状況の中、私たちは福田で作った影絵ものがたりを使って、人やコミュニティとの「つながり」を感じられる時間や場所をつくりたいと考えました。今は会うことができないたくさんの人に『福田うみやまこばなし』を届けることで、人と人、人とコミュニティの間を緩やかにつなぎ、別々の場所で暮らしていても、自分の好きなコミュニティとの「つながり」を感じて、安心して生きられる時間を作ることを目指します。

今回の影絵の収録後、参加者や地域の方からも大きな反響をいただき、2021年3月に改めてライブイベントを実施することにしました。影絵ものがたりを通じて福田の豊かな自然に囲まれながら、地域の魅力に直接触れてもらう機会を作りたいと思います。また、収録のみになった3つのものがりの映像を公開するとともに、より多くの人にものがたりを伝えられるよう、クラウドファンディングに挑戦します。このプロジェクトを支援してくださる方に、参加者の描いた影絵人形からデザインされたはがきをお届けし、手紙として大切な人へメッセージとともに、福田の集落を彩るものがたりを送っていただけます。今は会うことができなくても、いずれまたこの場所に帰ってきてもらえるよう、人々と福田というコミュニティをものがたりを介してつなげたいと思います。

※クラウドファンディングの詳細は下記のリンクよりご確認ください。

・今は会えない人に島の物語を伝えたい!小豆島福田で影絵を上演! - クラウドファンディング READYFOR

同じカテゴリの記事

2021.03.24

コロナ禍における福武ハウスの挑戦

――地域でアートプロジェクトを続けることの可能性

福武ハウスでは、2020年12月11日から2021年1月18日までの41日間、影絵師の川村亘平…

2019.12.30

福田アジア食堂を運営する地元・小豆島町福田地区のみなさんにお話をうかがいました

瀬戸内国際芸術祭の会期限定で営業する福田アジア食堂を運営しているのは、小豆島町・福田地区のおか…

2019.10.07

福武ハウス「MEETING アジア・MEETINGアーティスト:ヘリ・ドノ」

瀬戸内国際芸術祭2019開幕初日の4月26日、インドネシアの現代アート界を代表する、国際的に活…

2019.08.20

パフォーマンスイベント「デジャヴ―生きている遺産」が開催されました

2019年7月21日(日)、パフォーマンスイベント「デジャヴ―生きている遺産」が小豆島・福田地…