マイケル・ガヴァン氏(LACMA CEO、ウォリス・アーネンバーグ・ディレクター)による講演会を開催しました。

ベネッセアートサイト直島で作品を公開している作家、ウォルター・デ・マリアやジェームズ・タレルらの活動に詳しいマイケル・ガヴァン氏を迎え、昨秋、直島にて講演会を開催しました。今回のブログでは、その内容を少しご紹介します。

マイケル・ガヴァン氏は、2006年より、ロサンジェルス・カウンティ美術館(LACMA)において最高責任者(CEO)とウォリス・アネンバーグ・ディレクターを兼任され、着任以来、さまざまな展覧会や展示空間デザインによって、美術館の歴史あるコレクションと現代アーティストや建築が相互に響き合うという、氏の目指す美術館のありかたを具体的に示して来られました。数多くの作家と関わって来られたガヴァン氏ですが、直島のベネッセハウス、屋外や家プロジェクト、地中美術館で作品を公開している作家、ウォルター・デ・マリア、ジェームズ・タレル等とも仕事を共にされています。今回は、この春に刊行を予定している地中美術館の公式カタログにて、評論をガヴァン氏に執筆していただくため、アメリカからお越しいただきました。2005年7月に開催した地中美術館1周年記念シンポジウムの際にも氏に講演をいただいており、以来久々のご来島。講演テーマを「Geometry, Light, and the Sublime」と題し、幾何学的で無機質に見なされがちな作品群を捉え直す内容となりました。

マイケル・ガヴァン:

「幾何学というと、往々にして冷たく、科学的で、感情とは程遠いものと見なされがちです。今日は、こうした幾何学に対しての別の捉え方について一緒に考えていきたいと思っています。

例えば、江戸期の禅画、仙厓の『□△○』。この形は幾何学といわれていますが、東洋も西洋もない、まさに普遍的で人類皆に共通するものです。

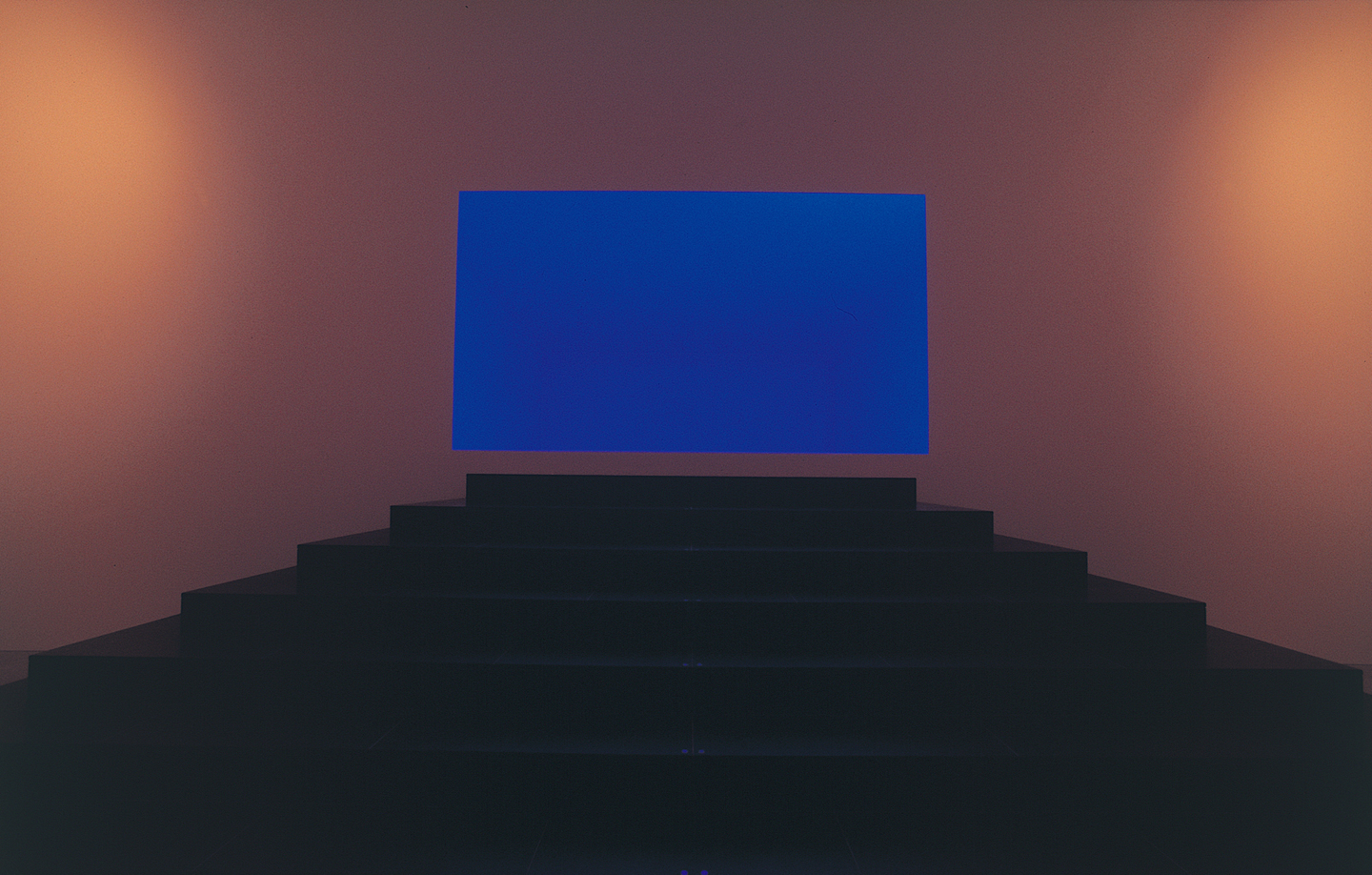

ジェームズ・タレルの場合には、この幾何学の世界にさらに『光』という要素を持ち込んでいます。ジェームズ・タレルは、同じ光を扱う作品において、初期のころは投射した光を扱い、次第に、縁取ることで切り取った光の作品をつくっています。地中美術館の『アフラム、ペール・ブルー』(1968年)は前者、『オープン・フィールド』(2000年)は後者にあたります。」

マイケル・ガヴァン:

「『アフラム、ペール・ブルー』について語る時、ジェームズ・タレルは、必ずプラトンの洞窟の例え話を口にします。ご存知のように、このプラトンの洞窟の話の中では、物事には、私たちの目の前に見えていることとは別の本来の姿があるのだという考え方を説いています。タレルが興味を持っていたのは、光という物質的でないものに、質感や物としての存在感を与えることができないか、ということ。地中美術館では、そのことに対しての2つの優れた取り組みを、実際に鑑賞し、体験できるのです。

光を投射する、切り取るというところから、さらに、光の源である自然そのものを使ったらどうなるだろうか、ということに彼の関心は及びます。地中美術館の『オープン・スカイ』(2004年)は、大規模にこういった空間を実現させた初期の例です。ここでは、光の色そのものが移り変わることによって、空そのものの色が変わる、そんな体験ができる場になっています。

このように振り返ってみると、当たり前に存在している『空』というものが、実は、どんなふうに感じ取り認識しているかという私たちの知覚によって決定されている、ということに気づかされます。つまり、彼は幾何学を厳密に計算し尽くして、それを駆使することによって、私たちの中にあるそういった感覚、認識に気づかされることを可能にしているわけです。

そのことをさらに深堀するのが、家プロジェクトの『南寺』で体験する『Backside of the Moon』です。これは『光』とは真逆の『闇』、つまり何も光を感じられない状況の中から光を探っていく、とういった試みです。それはまるで、私たちの心の中から湧き上がるような感覚さえ与える体験で、今回の講演テーマの3つ目の要素である『Sublime(=崇高なるもの)』にもつながります。」

一方で、美術の文脈における景観や風景といった、私たちの認識を超えたものに対峙する時、幾何学的な線を引くことによって、一つの目安、いわば手がかりや道筋といったようなものを与える――、そういう取組みとして、ガヴァン氏はウォルター・デ・マリアを紹介します。1981年にDia:Beaconで展示されたウォルター・デ・マリア「I Ching(=易経)」を例にとり、変わりゆくもの、常に流れていく、そういった特性をもつ幾何学についても言及し、話は2000年に直島で公開されたデ・マリアの屋外作品『Seen/Unseen Known/Unknown』の話題に移ります。

マイケル・ガヴァン:

「『Seen/Unseen Known/Unknown』は、決して動くことのない、磨き上げられた御影石の球体と金色の棒でできているわけですが、ここでの変化の要素として介入するものは、見ている私たち自身の体、そして私たちの見る視点です。ウォルター・デ・マリア本人は、作品に対して解釈や意味を付与することを殊に嫌いますので、作品についてあまり読み込み過ぎたり解釈したりすることはここでは控えますが、こうした作品に対峙すると、それを見る我々は作品からも見られている状態にあり、そしてまたそこにある実際の我々の存在自体を読み取らずにはいられないでしょう。普遍性、宇宙そのもの、そういったものを実感させるような作品だと思います。

地中美術館の『タイム/タイムレス/ノー・タイム』(2004年)では、さらにそこに安藤建築の要素が入ってきます。自然光が降り注ぐ中で、空間自体がまさに日時計のように刻一刻と変わっていく。一度入って、5分後にもう一度入っていくだけでも、前回とは全く違う様子を体験することができるような、そういった作品、体験だと言えるでしょう。」

ガヴァン氏は、「私たちが到底知ることがかなわない、永遠に認識することができないようなものを前に対峙している人間の存在」を感じさせると語り、それは「対象を見ている、認識している自分自身の存在に私たちが気づく」というロマン派の流れにつながるといいます。そしてさらに掘り下げていくと、私たちを取り巻く景色や情景の中から私たちが感じ取っている感覚そのものを描いたクロード・モネへ近づいていくのだ、とも。そして最後に、詩人・サミュエル・テイラー・コールリッジの言葉を紹介されます。

"I meet, I find the Beautiful - but I give, contribute, or rather attribute the Sublime."

つまり、美しいものを、究極の次元に引き上げていくのは、我々自身であるということ。作品は、鑑賞者がいて初めて、崇高なるもの、至高なるものに完成するのだというメッセージです。

一見、単純に見えるようなものを使いながら、実は非常に豊かな体験を実現させている、地中美術館の作品群。ガヴァン氏の評論が掲載された地中美術館公式カタログは、今春3月刊行予定で現在制作が進行しています。地中美術館へご来館いただき、お手にとってぜひご覧ください。

マイケル・ガヴァン

1963年、アメリカ、マサチューセッツ州ノースアダムズ生まれ。2006年より、ロサンジェルス・カウンティ美術館(LACMA)において最高責任者(CEO)とウォリス・アネンバーグ・ディレクターを兼任し、現在に至る。LACMAでは、美術に関わる企画から20エイカーに及ぶ敷地および施設の拡充まで、同館のプロジェクト全般を統括している。就任以来、LACMAのコレクション作品を寄贈と購入によって27,000点を超えるまでに増やし、作品展示スペースの面積だけでなく、実施プログラムをほぼ倍増させることにも成功している。また、2016年にはLACMAへの年間来館者数を、60万人から160万人近くまで飛躍的に増やした。現在、建築家ペーター・ツムトアを設計者に迎え、LACMAの画期的な新展示室建設に取り組んでいる。

同じカテゴリの記事

2024.08.14

「地中美術館と新たに出合う特別ツアー 1泊2日

バックグラウンドツアーVol.4」レポート

2024年夏、開館20周年を迎えた地中美術館を舞台に「地中美術館と新たに出合う特...

2022.01.14

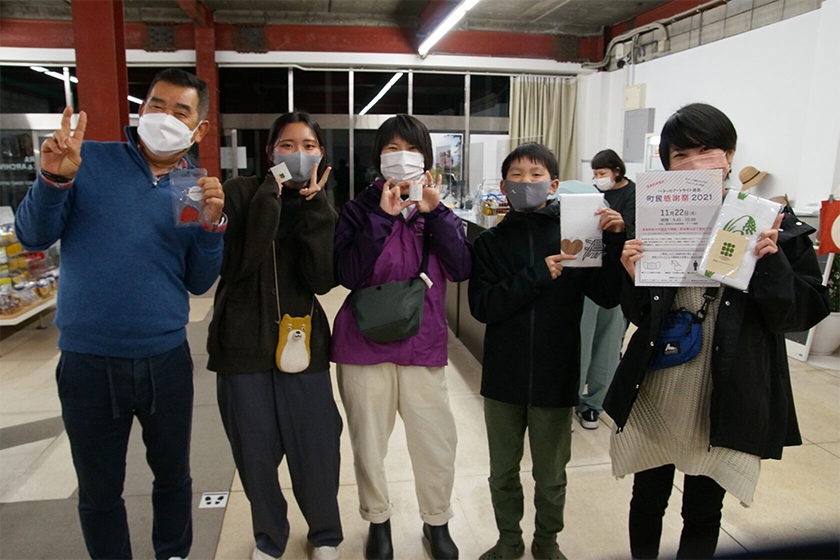

直島町民とアートが密接にふれあう「町民感謝祭 2021」レポート

ベネッセアートサイト直島では、2021年11月22日(月)に直島町民限定で「町民...

2022.01.10

「嵐のあとで」~「ストーム・ハウス」感謝会~

作品が巻き起こした豊島での軌跡

ジャネット・カーディフ&ジョージ・ビュレス・ミラーによる「ストーム・ハウス」は、...

2021.11.18

豊島での「出会い」や「記憶」を形に。

『針貼工場 』コラージュワークショップのレポート

豊島の針工場では、開館時間に、お子様から大人まで楽しめるコラージュワークショップ...

2021.09.06

直島の子どものための鑑賞プログラム

「ヒミツを一緒にさがそう」レポート

地中美術館では、2021年6月に美術館を貸し切って、直島在住のご家族をお招きし、...

2020.10.21

豊島美術館 0歳~6歳のための

親子鑑賞プログラム レポート

豊島美術館では、開館前の美術館を貸し切り、小さなお子さまと一緒にご家族でゆっくりと鑑賞していた…