丹羽良徳「歴代町長に現町長を表敬訪問してもらう」

クロージングトーク アーカイブ

丹羽良徳「歴代町長に現町長を表敬訪問してもらう」会期終了日の前日、劇作家の岸井大輔氏、批評家・編集者のF.アツミ氏をお招きし、「〈まつりごと〉を上演する―幽霊と、祝祭の政治学」と題したトーク・イベントを実施。内容を、トークアーカイブとしてまとめました(一部編集・加筆修正あり)。

日程:2016年9月3日(土)15:00-16:30

場所:直島町西部公民館

ゲスト:岸井大輔(劇作家)、F.アツミ(編集/批評) ※丹羽良徳は、ウィーンよりSkypeでの出演

編集:F.アツミ(Art-Phil)

歴代町長で取り上げられた人/取り上げられなかった人

F.アツミ(以下、アツミ):こんにちは。Art-PhilのF.アツミです。アートや哲学関係の本をつくって、紹介しています。昨年、2015年に『歴史上歴史的に歴史的な共産主義の歴史』という丹羽さんの「共産主義」に関する作品群のモノグラフを出版しました。よろしくお願いします。岸井さんが少し遅れてこられるということですので、丹羽さん、まずは今回の作品をつくられたきっかけ、そしてこのクロージング・トークを企画された意図などをお聞かせいただけますか?

丹羽良徳(以下、丹羽):丹羽良徳と申します。クロージングトークということで、明日で瀬戸内国際芸術祭の夏会期が終わるんですよね、9月4日で。僕の展示が一旦終わるということで、今回の作品は、これまでの僕の作品を知っている人から見ると、作り方が若干違って見えるんだろうと思うんですが。というのは、瀬戸内国際芸術祭という... 直島という小さい島のなかでつくるというのが大前提にあったので、このようなつくり方に最終的になりました。

今回のクロージングに、岸井さんとアツミさんをなぜ呼んだのかというと、岸井さんはすべての人間関係が「演劇」だということを常々言っていて、僕も岸井さんとここ数年間で会う機会があり、東京のNADiff Gallery(ナディッフ・ギャラリー)でトークをした際も岸井さんに来ていただいたことがあったので、その延長上でさらにアップデートした話ができるのではないかということを考えて、お呼びしたのが一つ。アツミさんに関しては、「共産主義シリーズ」注1という映像の連作を2010年から2013年くらいまでやっていて、昨年、そのシリーズ作品に関する人々に執筆をお願いし、そのテキストをまとめたものを出版してもらって。僕はアーティストなので、作品をつくるのが仕事なんですけども、撮影した素材や、できあがった作品をどう「編集」するかというのは実はかなり重要なことだっていうふうに常々思っていて。その辺について、アツミさんに聞きたいこともあるし、彼が思っていることもあるだろうと思って。最近映像作品の編集については、この超IT時代にもっと深く、より広範囲にこれまでありえなかった方法で考えなきゃいけないな、と思っていたので、その辺についても今日お話ししたいなと思って呼びました。

アツミ:ありがとうございます。ぼくらが今日ここにいることについて言うと、ミッシングリンクと言いますか、ぼくも岸井さんも東京・恵比寿のNADiff Galleryで丹羽さんと対談をしているんですね。すごく分厚い本、『公共性を再演する』という本があるのですが、丹羽さんが2004年から2012年までのご自身の作品の解説を、23種類の言語に翻訳する出版プロジェクトとしてやっていて、その出版に際して、丹羽さんと岸井さんはトークイベントを2014年にされている。そこで岸井さんはハンナ・アーレントの『革命について』を参照して、丹羽さんにお話しされていますね。岸井さんは、丹羽さんの作品のおもしろいところが何かというと...。あ、岸井さんがいらっしゃいましたね。

岸井大輔(以下、岸井):こんにちは。よろしくお願いいたします。丹羽君、ごめんなさい。

アツミ:いま、ちょうど岸井さんが2014年の「公共性を再演する」のトークイベントで、アーレントを引いて、『革命について』のなかで、発言権をあらゆる人々が獲得しようとしていて、その発言権をめぐる話し合いこそが革命であると言っていたことを紹介しようとしていたんです。ちなみに、その翌年、昨年の2015年の9月から10月にかけて、丹羽さんは同じくNADiff Galleryで「解釈による犯行声明」という個展をして、そこでぼくは丹羽さんとトークイベントをしました。印象深かったのは、キュレーターの本田江伊子さんが丹羽さんの作品における「art」とは何かということを話されていました。どういうことかというと、「art」というのは「技巧」「まじない」という意味や、「企み」や「手だて」という意味があるということだったんです。今回の作品で霊媒師を呼んでいるっていうのは、「まじない」というか、魔法や魔術のようなところがあるのではないかと思いましたね。

岸井:魔術は、アーティフィシャル(人工的)っていうことね。

アツミ:はい。...というところで、どうしてここにぼくと岸井さんがいるのかというところまで説明しました。ところで、作品をご覧になってどうでしたか?

岸井:いらっしゃっている皆さん、作品、観られましたか? あ、だいたい皆さん観られている。僕も56分?56分のループでしたっけ?

丹羽:配布したチラシには上映時間56分って書いてあるんですけど、完成したら1時間6分になってしまいました。

岸井:僕、4回ループで観たんですよ。でも画面が9分割され音声が同時になっているから、結局全部はわからない。全体の把握を拒む作品だったと思うんですよね。何度観ても把握できない。まず、それが霊的な体験です(笑)。これ、重要で。この作品が丹羽さんの今までの作品と違うとするならば、全体性の把握しにくさがある。従来の丹羽作品は、映像がタイトルのまんまだったといえるけど今回はそうではありません。

子どもも「お化けがいる」と言いますよね。霊というものがいるかいないか僕はわからないけれども、「気配」みたいなものとしてみんな体験しているわけです。丹羽さんは、今回まず、そういう気配を扱うと決められたんじゃないかと思う。コンセプトじゃなくてイメージを扱うためのメディア=霊媒、ですね。芸術がイメージを扱うのは当たり前ですが、作家の制作史で考えると大きな変化ですから、今日は最終的にはその話をしたい。自己紹介とかしたほうがいいのかな?

アツミ:ぼくは丹羽さんに紹介してもらったので、どうぞ。

岸井:岸井大輔です。演劇の作家をしているんですけど今回扱われている「霊媒」や「憑依」は「演技」の方法のひとつですから、僕の関心領域に近い。僕も全然違う文脈で先祖霊を扱う作品を作ったことがあります。憑依を演技の問題と捉えているので、美術の方がやられているのはおもしろいと思いました。無論、丹羽さんは大学では演劇を勉強されているから、ことさら美術と強調しなくてもいいのでしょうけど、今日は演劇の作家としてこの作品について考えてみたいと思います。

岸井:僕が丹羽君に質問をしながら進めていくのがいいのかなと思っていたんですけども。

丹羽:どうぞどうぞ、はい。

アツミ:いいですよ。介入しましょう(笑)。

岸井:歴代町長で、今回取り上げている人と取り上げていない人がいますよね?

丹羽:はい。

岸井:どういう基準で過去の町長で取り上げる人や取り上げない人を選んでいるのか? 許可がとれない人が多かったっていうことですかね?

丹羽:歴史を辿ることができる三宅輴吾注2さんという初代村長さんからいまの町長さんまで全員ご子孫に許可をもらうために、一応、一人ひとり丁寧にお伺いしたんです。結局は関係者、子孫が誰かわからない人が2人いたんですけども。今回の映像でまったく触れていなかったり、取り上げていない人は、子孫の方に「やめてくれ」と言われたんで、やめざるを得なかったというのが現実なんです。つまり、歴代の町長のなかから子孫の許可をとれた方だけやったんです。

岸井:じゃあ、関係者や子孫の消息のわからない方は呼んでいる?

丹羽:そのうちの1人は降霊しましたが、もう1人の方は福武財団の判断で取りやめました。

岸井:消息がわからず降霊されている方はどなたになるんですか?

丹羽:三宅検三郎注3さんです。

岸井:あの、エントランスの肖像写真で、黒いサングラスの方ですよね。

丹羽:そうです。正確には、子孫の消息がわからないのではなく、直接つながっている子孫の方がこの世にもういらっしゃらない。それで、墓守をしている方の許可はとれたので、霊体を呼び寄せてもらったわけです。

岸井:なるほど。もう、無縁、ということですよね。

丹羽:はい。

岸井:おもしろいですね。この狭い島でも親戚が1人も残っていない、ということが起きちゃうんですね。三宅さんという方は、1931年から37年にかけて、昭和初期に町長さんだった方だから、まぁひ孫くらいだったら普通にいらっしゃると思うんだけれども。

丹羽:子どもを残さなかったようですね。

岸井:丹羽君は例えばデモ行進を逆走したりとか注4、社会主義者を胴上げしたりとか注5、政治的な作家という印象があるかもしれないんですが、僕は、丹羽君が今回の作品ステートメントに書いてあるように「万人に関係がある」ことをやる作家と理解しています。例えば「ゴミの山の命名権を販売する」注6という作品。確かにゴミというのは万人に関係がある。お金もそう。そしたら、今度は「先祖」か、と。確かに、万人に子孫はいないかもしれませんが、先祖はいますよね。そして、子孫が消えるのも、万人と関係がある。僕らの多くがギリギリ名前を知っているのはたぶんひいおじいさんくらい。それ以上となると、あやしいと思うんですよね。つまり5代経つとある意味で無縁になっちゃう。僕らは忘れ去られるんですよ。ところが、血縁じゃなくても縁はあるわけです。無縁といっても、町民とは地縁がある。でも、霊媒って基本的に家族しか呼ばないですよね。普通は、霊を降ろすって家族がやるから。

丹羽:そうですね。ほとんどの霊媒師さんに突っ込まれましたよ、普通は家族や近親者が霊が降ろすものだけどもと。

岸井:でも、無縁の人が呼ばれていて。三宅さんってちなみに、どの霊媒師さんが呼ばれていたんですかね?

丹羽:三宅検三郎さんは、大阪から来た黒いスーツを着た小柄な女性注7です。

岸井:あのショートカットの。自分が取り憑いて、ではなくいわゆる翻訳されていた方ですね?

丹羽:そうです。

岸井:彼女は、冷静な演技ですよね。他の方が、とても感情的な演技のなかで、最も現代演劇的(笑)。彼女はどういうコメント言ってたっけ?

丹羽:この方は、これまで個人的なセミナーや直接の依頼者のほかには顔出ししたことがないそうで、今回がメディアに出るのが初めてだったみたいで。出演してほしいと説得するのに苦労しましたよ。最初は難色を示していたんですけど、本人の守護霊と僕の守護霊と話して、その結果承諾してくれたようなので出演が決まりました。

岸井:そうか、丹羽君の守護霊もネゴシエーションに参加しているのか。

アツミ:メモがあるんですが、「いまのままのやり方だと空中分解してしまうかもしれない」とか言っていました。

岸井:じゃぁ、無縁にはなったが、島のことは心配されているんだね。

アツミ:うん...。みんなを巻き込むということでいうと、やっぱり町長、つまり民主主義における共同体の長であるということが、すごくおもしろいかなと思いましたね。

岸井:そう、町長の「縁」とは何か?という話。血縁の、家族の許可はとったが、町民全員の許可はとったのか、むしろ、公人なんだから家族は大反対だが、直島の町民の過半数が会いたいって言ったら呼び出すべきなんじゃないか。縁と責任と政治の関係を考える契機になっている。

アツミ:丹羽さん、町民の方々に許可をとろうとは思わなかったんですか?

丹羽:いや... そこも考えてはいたんですけども。どの子孫にも断られたらと思ってましたけど。

岸井:考えたんだ(笑)。

丹羽:公人の町長の霊体を呼び出すと言いながら、子孫に降霊の許可を取るわけですから、公私入り混じる交渉になるわけで違和感を覚えましたね。公人の町長だといっても亡くなってしまったいま、もう子孫の方にあたるしかないというか。幸いにも、福武財団がそれぞれの町長さんらと関係を維持していたので、子孫の方々にアクセスするのは比較的容易だったんですが。

交渉ではいつもお互いの利害がぶつかり合う

アツミ:福武財団のスタッフの方が作品のなかにも出ているんですが、丹羽さんと一緒に町の人にいろいろ聞き回っているシーンがありましたよね。丹羽さんだけでは入れなかったところにも、コーディネーターが一緒にいたからこそ町のなかにどんどんと入っていけたという。町長の親族関係、血縁関係っていくつかあると思うんですけれど、家族という共同体の内部にまで深く入り込んでいるところも印象的でしたね。

丹羽:瀬戸内国際芸術祭をはじめ、何十年もかけてこれまでこの直島で福武財団が行ってきた事業のなかから密な関係ができていると思います。よくも悪くも財団と町民の中である種の信頼関係ができあがっている、という前提のなかでこの作品が始まってます。それがなかったら、たぶんこういう話は誰にも聞いてもらえなかったと思う。

岸井:そうですね。なんのアートイベントもやっていない村とかに行ってね。過去の村長とかを呼び出したいんですけど。とか言ったらね、警察を呼ばれますよ(笑)。

丹羽:去年の2015年、この作品を作る前に1週間リサーチのためにここに滞在したんです。そのとき、直島はこの芸術祭に経済的に生かされている以上、役場も芸術祭に期待する反面、プッシュすれば、ありえないプランでも福武財団がやると言えば協力してくれるだろうなと感じとったんで。これはできるんじゃないかと。もちろん、そこには芸術祭と島の関係にある種の批判も込めています。

岸井:国会の周りを、デモのために警備している警察官に「抱っこさせてください」ってお願いする作品注8が丹羽君にはあるんですよ。ネットに上げてましたっけ?

丹羽:いまは、ネットに上げてないですね。

岸井:国会議事堂の前に立っている警官に彼が近づいて行って、「抱っこさせてもらえないですか。」とかお願いすると「個人的にはいいんですけど、職務中ですので」って警官が答える映像作品。怖いことをしているように見えると思うんだけども、僕も町に入って作品を作っている人間として思うのは、丹羽君多分「このくらいならいける」っていう計算があってやっているなとも、見て思って。以前のNADiff Galleryでのトークで、「ここまで計算できちゃうと逆におもしろくないですよね?」と僕は聞いた。

デモに行くのが政治と言う人や、投票に行くのが政治だと言う人もいるけど、ジャック・ランシエールが言うように、声を世に届けられないって思っている人が自分の声を人に聞かせるのが政治だ、っていう考えもある。丹羽君のやっていることが政治的なのは内容よりも、警官に「交渉」してみるなど、政治の形式の実験にあると思う。管理社会に生きていると、行政との交渉は難しいと思いこんじゃう。それで役所に行くのも迷惑なんじゃないかっていう自己検閲がある。だから、警官に「抱っこさせて」て言うのは、政治としておもしろいと見える。でも、もしできるとわかってやっているなら、声なき声にかたちを与えているというより「プロ市民」みたいな、政事の技術を見せられているようにも思えます。だけど、今回はタイトル聞いたときに、もう背筋に寒気が走るっていうか。政治の香りしかしない。丹羽良徳をしても怒られるのではないか? 公共相手に超えないとならないハードルが多すぎるのではないか?と。

アツミ:確かに、ちょっと怖かったですね。

岸井:だいぶ怖かったですよ。福武財団との関係があるからやれると言ったって、恐怖はなかったんですか?

丹羽:ありましたよ。交渉ではいつもお互いの利害がぶつかり合いますから。

アツミ:共同体の長に楯突くような感じもありました。

丹羽:こんなプランで果たして作品ができるのか、っていうのもあったし、交渉をどうまとめていけばいいのかっていう危なさもあったし。普通に怒られるんじゃないか、という話。そういう怖さもありましたけど、直接話して交渉しない限りは何も始まらない。初めて直島に来た時にささやかな昼食会があったんですが、そこにわざわざ町長の濵中さんと副町長さんまでが来てくださったんですね。ただのリサーチだったのに、その後に新聞の取材まで来て。そこでピンときたんですね、なるほどこの島の力関係がはっきり見えたというか。

岸井:なるほど。その権力構造が作品化されていたのがまず見事だったと思います。しかし、そうは言っても、濵中町長が乗ってくれるかどうかは、最初心配事だったのでは?

丹羽:彼が現町長として軸になってますから、最後まで心配でしたね。途中でやめると言われたらどうしようとか。賛成してくれなかったらここまで完成することはなかったわけで。でも、とりあえずは乗ってくれることになったんで。

岸井:主役ですからね。

丹羽:うん。でも、濵中町長さんが乗ってくれるだろう、という見込みはあった。

岸井:濵中町長は、ご自分が主役だったっていつ気がついたんですかね? できた映像を観てやめたいってなったなんてことないのかな?

丹羽:途中で何度か撮影済みの映像は観ていただいてますからね。ただ、最終版を観ていただいたのはオープニングくらい。言ってましたよ、自分でオープニングセレモニーのときに「主役」だって。

岸井:なるほど、ご自分で認められたと。町長主演のロードムービーですよね(笑)。

歴代町長の意見を町政に反映させる?

アツミ:では、作品の構造を見てみましょうか。もちろん現町長は主役なんですけども、やっぱり丹羽さんの作品の特徴の一つとして、主役っていうものが極めて主張しないというか、ステレオタイプであるという側面があると思います。丹羽さん自身も作品のなかに入っているんだけど、どこか没個性的というか匿名的なところがある。そう考えると、もう一つの「隠れ主役」っていうのは、霊媒で降ろされたすべての歴代町長、あるいは「町長というもの」ではないかと思うんですよね。一連のシーンを見ていくと、普遍的な町長像というものが出てきていると。だから、「町長というもの」がある種の一貫したテーマになるのではないでしょうか。現町長という主役が没個性的になり、その人自身の個性が抹消されて、歴代の町長というそれぞれに個性的な隠れ主役が全面に出ることで、「町長というもの」をめぐる普遍的なテーマが立ち上がっていますよね。

岸井:なるほど。

アツミ:そう。濵中町長がとても飄々としている方で。丹羽さんの「警察官を抱っこする」の作品だったら、警察の人の顔が相当引きつっていて、丹羽さんと警察が「対決」している感じが出ているんだけれど。今回は濵中町長にうまくいなされているっていうか。

岸井:そうですか? 僕は過去の丹羽作品の中で1番晒されている主人公だと思いましたよ。

アツミ:え、そうですか。

岸井:瀬戸内国際芸術祭っていうことを考えたときに、公害問題は重要ですよね。公害を扱っている作品の割合がすくないし、扱い方が単調だと思う。今回の丹羽作品では、「公害」とは言っていないんだけど、過去の町長が「俺が企業を呼んだから嫌われた」「お前はどうなんだ?」って聞いてるときに公害問題を想起せざるを得ない。で、そいつが... そいつとか言ってすみません(笑)。もうこの辺にいるらしいから、気をつけないと(笑)。

アツミ:...えっとですね、そこはいい。...はい、降ろしましょう、降ろしましょう(笑)。ところで、この作品に出ていない人というか、霊がいて。その方はこの直島町の歴史にとって極めて重要な人物なんですよ。

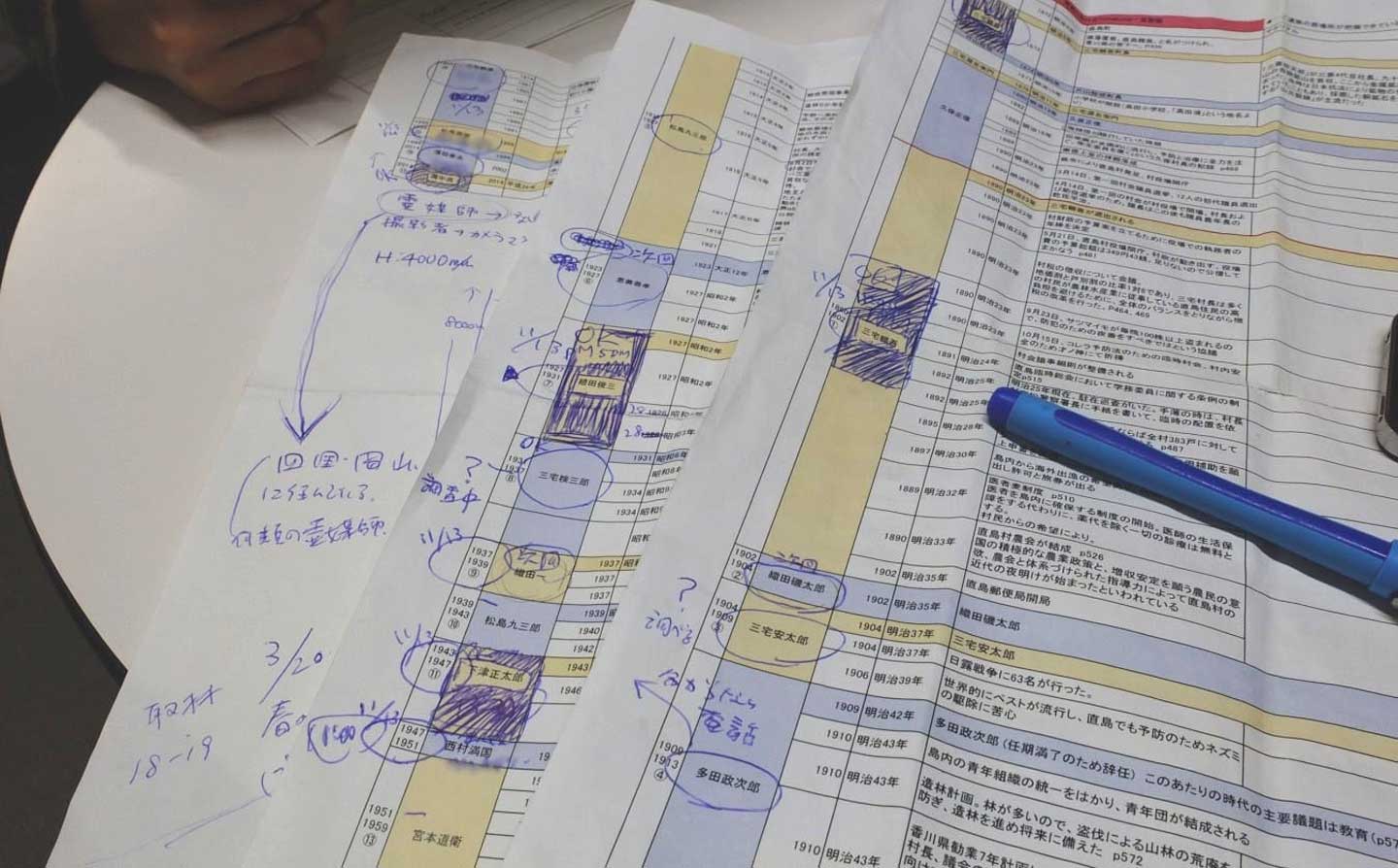

それは誰か?三宅親連注9さんです。この方は1959年から95年まで、おおよそ36年、9期にわたって直島を治めていらっしゃいました。町役場で売っているという『直島町史』の編纂に着手した方ですが、日本の高度経済成長期における直島の歴史を体現しているような方ですね。ちなみに、現在の瀬戸内国際芸術祭につながるベネッセのアートサイト構想のきっかけを用意した方でもあるそうです。2つの世界大戦を前にして三菱マテリアル注10による煙害などで直島の自然が壊された後、島の自然や文化を取り戻そうという動きが、現在で言うところのエコビレッジやエコミュージアムのようなビジョンへと発展していったのかもしれない。

その一方で、三宅親連さんが町長であった期間に建築家の石井和紘注11さんが直島町役場をつくったそうです。海を隔てた高松市に丹下健三が香川県庁舎(旧本館)をつくっていたことをあわせて考えても、日本の近代化をめぐる本土と島の対照的な動きがわかるような気がします。戦前の帝国主義へのノスタルジーが感じられるポストモダン建築としての直島町役場と近未来的な合理主義を象徴するモダニズム建築としての香川県庁舎というように見てみると、直島はモダニズムの公共空間を画一化しようとする文化的暴力、さらに言えば文化的な植民地化とさえ言える動きに対して抵抗しようとしてきたのではないか。もっともその抵抗のイメージが軍国主義を思わせる意匠へと回帰したのは歴史のアイロニーだけれど。そう考えると、日本の高度経済成長期における本土と島の関係を今日的なグローバリゼーションの縮図として見ることもできそうですね。

岸井:つまり、いなされないためには、三宅親連さんを呼ぶことが必要なのではないか?なぜ呼ばれていないのかが問題だと言いたい?

アツミ:あ、そうでした。で、それはなぜなのか?

岸井:最初に言った通り許可がとれなかったからじゃないの? まず直島を回れば三宅町長が重要なのは中学生でもわかる。

アツミ:そして、福武哲彦注12さんが直島の土地を購入するきっかけになった人でもあるのが、三宅親連さん注13。

岸井:福武總一郎さんも北川フラムさんも、やりたいことの本質は革命だし、ユートピアンですよね。瀬戸内国際芸術祭は福武哲彦さんと三宅町長の約束の上にあった。ゆえに三宅さんを呼ぶことは、この島の権力構造を語るなら不可欠じゃないかという指摘はあると思うんですけど、僕はその意見に同意しないですね。その上で、でも丹羽君は三宅さんを呼びたかったんじゃないかと観ながら推測したんですけど、どうですか?

丹羽:最初の目論見としては、歴代の町長全員をということなので、その意味では三宅さんももちろん呼びたかったですよ。ただ子孫の方に交渉したときににダメと言われて、それ以上食いさがるわけにいかないので、そういう状況に陥ったまでで。もちろん呼べていればおもしろく展開しただろうけども、来れる人だけ来てもらっているっていうのが実際のところです。それに出演を断るというのも一つの高度に政治的な態度ともいえるので、作品としては不在となることで明確になった部分もあって、誰が断ったのかは一つの視点になるかもしれませんね。

岸井:過去の町長を呼び出すのであれば、重要な人物を呼び出していくべきなんだっていう意見もあると思う。でも、この作品はそういう作品ではない。政治の、内容ではなく、形式や機能を扱っているからです。

霊媒師は漠然としたことしかいっていない。にもかかわらず結果として、内容が公害の話になっているように感じられる。しかも、瀬戸内国際芸術祭の公害作品に遜色がないように、ということ。

小沢剛さん注14が、直島でスラグで地蔵をつくっています。この2作品は、直島で公害問題をアクチュアルにするには、霊の力を借りる必要があるんじゃないか、いいかえれば、でもかりるしかないということは、われわれアーティストは政治的には霊媒師以下じゃないかと問うているように見える。霊媒師がいなければ政治ができないのならば、われわれは政治ではなく儀礼をしているんじゃないかととることもできますよね。

アツミ:あ、そうですね。丹羽さんの作品で重要なのは、史実がどうとか、現実がどうとか、ということではないんですよね。マルクスの共産主義シリーズ、例えば「ルーマニアで社会主義者を胴上げする」(2010年)でも、別にマルクス主義者が実際に胴上げされているという現実ではなくて、マルクス主義を今も信じている、支持している人間と丹羽さんの交渉をとおして、マルクス主義と政治的なイデオロギーをめぐる闘争と逃走の帰結、あるいは現在がふと映像を介して垣間見られるところがポイントだと思うんですよ。つまり、オスタルギー(東側への郷愁)としてではなくて、アレゴリー(寓話)として作品を読み込んでいくという方向性が大切なんです。

今回の作品に引きつけて言うと、重要なのはおそらく公共性をまとった身体である町長が、魔術的な力を使って呼び出された歴代の町長たちに何か意見されたときに、現実にどのように町政として反映され得るのかという政治的にはクリティカルな問題を考えることができるんですよ。そして、それは史実に基づいて、あるいはノスタルジー(郷愁)として作品を読み込んでいく方向性とは異なります。作品から観客が読みとるべきなのは、むしろアレゴリーとして描かれる現在の政治的なビジョンなのではないかと。

岸井:とはいえ、霊の意見を反映させちゃダメでしょう。

アツミ:そのとおり。でも、霊媒師の言葉は現町長の頭のなかに入っているわけでしょう? だから無意識的なレベルの刺激、そして反省を介して、アレゴリカルな想像力が町政に影響をもつということもあるのではないか。それに町長が実際に「影響されていない」って言っても、本当のところは誰にもわからないし...。

岸井:いや、それでも宗教的な託宣とか占いを実際の政治に反映させる人はだめです。

アツミ:そう、政教分離という近代政治の原則に反するから。でも、そうは言っても、現実には頭のなかでは考えざるを得ないわけじゃないですか、事実上の問題として。ぼくは先日、大阪にあるココルームの近くにあるアースという喫茶店で、岸井さんの『知覚の現象学』っていうメルロ=ポンティの本の読書会に参加してきたんですよ。岸井さんと話をしていたときに、あらゆるシーニュ(記号)っていうのは、やっぱり人間の思考とか情動を触発するんだなと思って。そういう風に考えると、たとえ政教分離という原則のもとで政事をしている町長が「歴代町長の意見なんて聞かない」って言っていても、霊媒師が歴代町長を降ろして語る魔術的なメッセージが町長に向けられたときに、やはり身体のレベルでは何か触発されているし、現在の政事について歴代の政事と一緒に考えざるを得ないだろうなと思ったんです。

それで、丹羽さんが霊媒をつかって直島の歴史に介入した今回の作品では今日の民主主義的な政治システムと前-民主主義的な政治システムの衝突が見られるのではないかと思ったんですよね。

岸井:民主主義もギリシャとかだったら神と一緒だったから。前-民主主義っていうか、前近代ってことね。さらに確かに、明治の神仏分離や現憲法の行き過ぎた政教分離を指摘し、こういうやり方の政治介入もありなんじゃないか、と問うている作品にも見える、と。しかし、では、実際、政治に介入してると思われます? 丹羽君。

丹羽:いや、思わないですね。

岸井:じゃあ実際に、これで介入が起きた場合、どう思われますか?

丹羽:あり得ないと思います。そんな解釈して反映させたら政治家としてまずいでしょう。

岸井:では、なんであり得ないと思います? つまり、さっきアツミさんが言ったように、必ず影響を受けるじゃないですか、人間は。

丹羽:濵中町長さんのパーソナリティもあるのかもしれないですけど、そこに居合わせた人がほぼここで起こっていることが他人事だとしか思えない、そういう状況に放り込まれているとみんな思っていると思うんですよ。降霊の儀式が終われば、面倒くさいことから解放されるだろうと。

岸井:うん。

丹羽:あと、そもそも霊媒師さんは政策のことなんて何も言ってないんですよ。僕には霊媒師さんが本物であるのか偽物であるのかの真偽はわからないだけど、何もかも曖昧な言い方をして、どのようにも解釈できる話し方をする人も多くて、ああこれは詐欺師の使う「マルチプルアウト」って手法だなとか思うんだけど。聞いてるほうは自分なりに解釈を挟むことが前提だから。言葉を額面通り受け取っても、政策には何も反映できないですよ。

町長と霊媒師に見られる「政治の技術」

岸井:降霊で町長さんと親族の方が、並んで聞いているときが多かったですよね。親族の人は「他人事扱い」してましたか?

丹羽:同席してもらった子孫の方はもちろん他人事ではなかったはずですね。また断られた子孫の方々にとってみても、おそらく他人事扱いできなかったので断ったんでしょうね。降霊のときは、これから霊媒師さんが何を言うか? っていうことを最初は疑いながら聞いているので、おそらく初めは若干他人事だと思って聞いていたのが、ちょっとずつ聞かざるを得ない状況に置かれているときもあったと思います。

岸井:逆に、霊媒を「ここに霊がいる。それは他人事ではない」と信じさせる技術だと捉えることも可能かと思うんですよ。それを「演技力」と呼んでもいいと思う。だから、すべての人にとって他人事だったら、霊媒師さんは「今回は失敗」って見なすこともできる。

丹羽:そうですね。依頼する側、観客側から見たときに、失敗の霊媒師さんもいると思うんですよ。でもその反対もあって、例えば松島九三郎注15さんを呼んだときなんですが。子孫の方々へ交渉したときはそういうものは信じていないから「まあ自由にどうぞ」という感じだったんですが、降霊の準備をするときに霊媒師さんが霊体と話しをした内容が事実だったみたいで。僕も知らなかったんですが、子孫の方々は驚いてましたね。まさに技術の高い霊媒師さんと言っていいでしょう。

岸井:膝が痛い、とかでしたっけ?

丹羽:そう、松島九三郎さんは晩年に交通事故で足を悪くしたみたいなんですけど。それは僕も知らなかったし、霊媒師さんには何の事前情報をも渡していないのに、彼が「この方は足が悪いみたいだね」と。それが事実かどうか子孫の方に確認すると、どうやら本当のことだったんです。

岸井:松島九三郎さんは、現町長に苦言を呈されていた方ですよね?「頭は下げたが、心は下げたのか?」「みんなの話を聞け」「俺も嫌われていた」と。あとは、親戚の方が始めに降霊に反対するシーンも出てくるんですよね? 「個人的にはそういうのはうさんくさいから信じない」と言っていた男性のお年寄りの方がいらしたと思うんですけど。

丹羽:「そういうものがある」ということは認めるけども、個人的には、霊がいるかと言われるといないと思う、という感じ。

岸井:で、帰りに歩きながら「あれは何だい? 霊媒って言うのかい?」とか言っているのが、降霊後ってことなんですかね?

丹羽:それはまた別の方で、第11代目町長下津正太郎さんのご子孫の方ですけどね。

岸井:うさんくさいと思っている人が、意外とこれは真実なんじゃないか... とかって思っているシーン、どっかにあったりするんですか?

丹羽:現場では実際にあるんですが、撮影中に起きていないので。なかなか映像に取り込むのは難しいですね。

岸井:政治を「真に受けさせる技術」「他人事じゃないことにする技術」だとすると、みんなが他人事だと思っているうちは政治になっていない、っていうこと。「ある問題をみんなの我が事にすること=政治」だとすると、霊媒師がやっている他人事じゃなくする技術こそ政治である。内容が真実かどうかを問わないのが、かえって現状を照らしている。

ということで、この作品は今まで以上に現状の政治についての作品だと思うんですけど、最初から考えてました?

丹羽:必ずそうなるだろうと思ってましたね。

岸井:どういう風に。

丹羽:結果ですか?

岸井:作品の政治性について。

丹羽:撮影を始める前から、町長さんっていう肩書き付きで霊体を呼び出している限りはそういう話をせざるを得ないだろうって僕も思っていたし、この話を霊媒師さんに持って行った時点で「町長さんで」ってお願いしたので、政治的な話をしたいとは依頼しないんですけど、霊媒師さんが舵取りをした結果、無意識的に政治的にならざるを得なかったんです。もっとディテールを言ってくれるのかなと想像してたんですけど、案外誰しもディテールは触れないのだなというのがわりとわかりました。

岸井:それが、「内容とは関係のない形式的・機能的な政治の技術」ってことですね(笑)。

アートは誰もが言えないようなことを言えるようにする突破口

アツミ:議論を広げると、オープニングトークのときに芸術人類学者の中島智さんが来られていました。彼が言っていたのは、霊媒師たちが言っていることを、信じるとか信じないとか、本物か偽物かっていうところで考える必要はないということでした。ぼくたちの未来っていうのは、やっぱり複数の可能性があるわけじゃないですか。Aである世界、Bである世界、Cである世界...。霊媒師が言っていることに対して真偽を議論するのではなくて、むしろそれを元にして、いろいろなことを考えるっていう姿勢があるんではないか。「可塑的なメディウム」っていうふうに彼は言っていたけれども、今回の作品で霊媒師たちによって上演されている歴代町長たちの語りは、世界の複数性や真偽の両義的な、あるいは多義的なありかたを考えさせてくれるメディウム(媒質)になっているのではないかということですね。

例えば、政治に引きつけて言うと、歴代町長の一人が「嫌な人にもっと会え!」と現町長に言っていて...。

岸井:松島九三郎さんですね。

アツミ:こういうことは、現町長の周辺の人、例えば町役場の人にはなかなか言えないことだと思うんですよ。

岸井:え? さすがにそんなことはないんじゃないですか。

アツミ:そうかな。だって、町役場のなかだと下手するとそういう発言や態度が問題視されて閑職に追いやられたりする可能性もあるから、普通は怖くて言えないんじゃない? だからその、いわゆる仲間うちではないところから、つまり日常的な社会から離れた超越的な文脈から、普通は誰もが言えないけれども言わなければいけないメッセージを「降ろす」のが霊媒師の力なのかなと思ったんです。あるいは、霊媒という行為を通して行使される政治的な影響力ではないかと。

今回の作品を観ていると、民主主義において極めてクリティカルなシーンが見られますね。「敵対する人間に向き合う」とか、「歴史を暴くことは、危ないことだ」とか、民主主義や政治をめぐるアフォリズム(格言)を切り取っているようにも感じましたね。

丹羽:さっき岸井さんが言ったように、公害問題はこういう霊媒師さんを取り上げない限り言えないんだっていうのも似たようなことで、町長さんとか島の歴史に介入にするようなことを話そうとするときは、こういう突拍子もない霊媒師さんとか霊っていう緩衝になるものを出さない限り、やっぱりどうしても、もっと他人事になるんじゃないか?って思っていましたよ。

編集で民主主義がどうのこうのって格言的に捉えられるような物事が編集されていたと思うんだけど、それは映像の流れのなかだからそう見えるのであって、多分一つずつとっていったら、大したことないことしか言ってないと僕は思う。「嫌な人に会え」とか、そういうことは誰にだって言えるし。

岸井:おみくじとかに書いてそうだね。

アツミ:確かに(笑)。

丹羽:それぞれの言葉を抽出したら、誰にでも言っている占いのようなものと変わらない。実際には霊媒師さんの口で喋ってるんだけども、これは町長さんの言葉であるという見立てのうえで成り立っているから、より格言のように響くだけなんじゃないかな。

岸井:丹羽君は、ディテールをもっと言うんじゃないかって想像してたっていうことは、 事前に「こいつら調べてくるだろう」って思ってたってことですよね?

丹羽:すごい思いましたよ。インターネットだけでもある程度のことは感覚的に掴めるだろうし、その情報をもとに演技することは、おそらく優秀な役者ならばできることなのではないかと。今回はやらなかったけど、逆に言えば、霊媒師さんだと詐称して実は優秀な役者を紛れ込ませることもできたんですよ。

岸井:うん。

丹羽:霊媒師さんにどの程度情報を与えればいいのかっていうのも、若干悩んだりして。それは各霊媒師さんによって必要な情報が違ったんで。

岸井:あ、そっか。

丹羽:降霊に必要な要求された最低限の情報しか渡さないことにしたんですけど、例えば生年月日と名前と、在任していた年月日だけでいいっていう人もいるし。写真がほしいっていう人もいるし。それで、霊媒師は何を元に「霊媒」ってものを組み立てるのか?と考えました。

岸井:そもそも、そういう言いにくいことを外から言う機能っていうのは、現代社会においてアートの機能なんですよ。

アツミ:ええ、それこそがアートの持っている超越的な力の一面ですよね。「全方位全方角映像作品上映会」注16に来られた加須屋明子注17さんのご専門がポーランドの前衛芸術なんですけども、パヴェウ・アルトハメル(Paweł Althamer)やアルトゥル・ジミェフスキ(Artur Żmijewski)注18の作品を評価されています。加須屋さんは彼らの作品を「応用ファンタジー」という芸術様式とともに紹介していて、アーティストが人として生存することの必然性と向き合いながら、狂気の一歩手前まで表現しようとしたときに、表現された作品とそれを鑑賞する人々がどういう化学反応を起こすのかが見えてくると言っています注19。つまり、社会のなかにあり得る極限の世界について考えさせてくれるのがアートの効果の一つではないか、ということだと思うんです。

そのアートの効果は、オープニングトークで中島さんが言っていた「可塑的なメディウム」にもつながりますよね。アートがあることでぼくたちはぼくたちがここに生きていることの必然性や別のあり方について極限まで想像することができるんです。ぼくたちがいま、民主主義を営んでいくうえで大切なのはいろいろな極限状態を考えてこれからの社会を動かしていくことであって、そのためにはアートが持っているアーティフィシャル(人工的)な、あるいは魔術的な力が必要なのではないか。そういうことを考えさせてくれる実験場となっているのが、この瀬戸内国際芸術祭というアート・フェスティバルであり、それはやはり現代的な政事を占う祭事の一例であると言ってしまってもよいのではないでしょうか。

丹羽:つくっている側からすると、アーティストが魔法使いとか、霊媒師的なものだと思う節はもちろんあるけども、社会においてアートが「他人事扱い」されない霊媒であってほしいという願望があるというか。アートは誰もが言えないようなことを、ある突破口をつくって言えるような状態にするっていうことが理想的なものかもしれないですけれど、現実・現状としてそれがまったく機能しているとは思えないし。だから、霊媒師を呼んだそもそもの理由もそこにある。

岸井:「アートの敗北宣言」みたいなところもあるわけです。近代のアートではだめなのに、前近代の霊媒なら、こんなに話を聞くんだっていう。アーティストが、公害問題を扱った作品をやったとき、実際に政治家はそれを聞くのかということです。

アツミ:公害と直接的に関連する作品といえば、ヤノベケンジがビートたけしと「ANGER from the Bottom(地底からの怒り)」を小豆島で展示していたり、あるいは柳幸典が犬島の美術館で「ヒーロー乾電池」を展示していたりしています。直島にある小沢剛のスラグ・ブッダのスラグは豊島から持ってきたものだそうです。そう考えると、公害問題を想起させるものはいくつもあります。アーティストが直島や豊島の公害問題を自分なりに解釈し、表現しているものはあるんです。でも、そういった作品を観客がどこまで我が事として実感できているかはわかりません。ただの見世物として表面的に消費されているだけではないのか、ということです。例えば、日本人の観客に表象を読み解く力がないと、あまり...。

岸井:いや、そんなことないと思うけど。表象を読み解く力はあるんじゃないですか? 茶道とかやってるからさ(笑)。掛け軸には表象を読み解く力がいるでしょう。

アツミ:あ、そうですね。では、コンテンポラリー・アートと政治の問題についていうと、アートが表象する世界を読み解く力がないということ...?

岸井:コンテンポラリー・アートなんて読み解くに値しないと思われているからですよ(笑)。シカトされているのです。

アツミ:そういうことか。この作品はコンテンポラリー・アートと観客の関係、つまり岸井さんが言っていたようなコンテンポラリー・アートの機能不全というものを逆説的に批判しているのかなとも読めますね。霊媒師や幽霊という土俗的なものを現実の町長にぶつけることでしか、作品として表象される世界の後ろにある直接的なリアル・ポリティクスを感じとることができないということは、一般化して考えると、アート作品のなかで表象される政治をめぐる哲学的な概念がまだ日本人にとって実感されていない、リアルな問題ではないというようにも読める。そういった日本という場所におけるコンテンポラリー・アートの機能不全や政治をめぐる哲学的な思考、あるいは対話や議論があまりにも無力であるという現状に対する風刺にもなっているかなと思ったんです。

前衛(アヴァン・ギャルド)という言葉がありましたが、今回の作品に前衛性があるとすれば、それは現代の日本における民主主義をめぐる物語=歴史の未熟さをかっこつけて「作品」として表現するのではく、むしろかっこの外に無理やり出してきた作品というような。アート作品を介して、表象の対象となる現実世界に言及するのではなく、むしろ現実世界そのものを表象の前に押し出しているような気がするのですが。そこに今回の作品の怖さ、あるいは不快感がある。

岸井:霊媒師さんに降ろされた元町長さんが現町長に向けて、「企業に頼りすぎるな」「今から2代後くらいまではいいかもしれんが、その後は大変なことになるよ」って言っていて。「思い当たりますか?」って霊媒師さんが言う。ここまでは確かに誰にでも言えるでしょう。でも、濵中町長が「うーん」って考えて「ベネッセかな?」って笑うわけ。町長自らがベネッセを批判した、ともとれますよね(笑)。権力者は言質を取られることを恐れるから、このシーンを政治の実験と捉えると興味深い。ということで、繰り返しですが、公害問題という内容ではなくて、別の政治手法の提案として成功しているんじゃないかって僕は思ったんだけれど。丹羽君どう? 成功してると思ってる?

丹羽:どうなんですかね。成功してるかどうかっていうのは、自分自身では評価は難しいけれども。

岸井:そうだよね、まぁ。作家だし。

丹羽:僕も豊島の処理場の中まで入らせてもらって。実際働いている人がプレゼンテーションするのも聞かせてもらったりとか。施設を見学できるので、それをいったん見せてもらって、一通りツアーのようなものに参加して、半日くらいそこにいて。最終的に処理できないものを直島に持って行ってやってるんだ、という話まで聞いたんですけども。

僕も直島に、ここに暮らしている者じゃないので、自分自身がやっぱり、そもそもこの風景が他人事に見えてしまうっていうのもあって、自分が他人事だと思っているものを、他の人に向けてに「他人事扱いするな!」っていうのはまぁ無理だと思った部分もあるので。そんな感情をもてない「悲惨な事件」を直接的に何か言うことは不可能に近いだろうと。だから、自分自身が言うんじゃなくて、そこにいる人たちにどうにか言ってもらう仕組みをつくるために、霊体にわざわざ来てもらったんです。

岸井:しかし、そういうと、丹羽君はアーティストなので、まず瀬戸内で他人事じゃないというのはアートということになってしまうと思うのですよ。瀬戸内国際芸術祭はアートのイベントであり、アーティストとしてここに呼ばれている。としたときに、アツミさんがおっしゃっていたのは「実際日本のアートは、リアリティをもって機能してないんだ」っていうことに対する揶揄があり、それをアイロニカルに語っていると。霊媒師が言うと、真に受けるが、アートは真に受けられていないっていうような批評的な作品としてとることも可能なんじゃないかと、さっきアツミさんはおっしゃったと思うんだけれど。

アツミ:そうですね。そこはぼくの批評の立場からの問題提起になるけれど。でも、実際のところ、丹羽さんはたぶん日本のアートシーンというものをそこまで批評してやろうと思ってこの作品をつくっていないと思うんですよね。彼にとって関心があったのは、町長自体が歴代の他の町長に自分がやっていることについていろいろなことを言われるという、具体的なシーンだったと思うんです。

岸井:なるほど。でも、どうなんだろう。丹羽君は今回の作品で日本のアートに対する揶揄とかしてないよね?

丹羽:いや、まったく揶揄はしてないですよ。

岸井:日本のアートシーンや瀬戸内国際芸術祭を、我が事と考えるかどうかでわかれると思うんですよね。で、丹羽君にとってはそんなことどうでもいいんじゃないか、っていう。

丹羽:わりとどうでもいいですよ。

岸井:ですよね。しかし、直島の政治はどうでもよくはないってことですよね?

丹羽:そうですね。

岸井:しかし、自分も他人事だって言っている立場だとすると、不思議なことを言っているように聞こえます。丹羽君はアーティストなんだから瀬戸内国際芸術祭とか日本のアートシーンは他人事だが、直島の過去の経緯は他人事ではないっていう話を言っていると聞こえるんだけれど。それはどういうことなんですかね?

丹羽:瀬戸内国際芸術祭にアーティストとして呼ばれて、作品をつくる過程で島の歴史や政治のことは知らなきゃいけないだろうということで、「他人事ではない」という言い方をしました。しかし、その前提に立っても、目の前に広がっているゴミとか豊島について言ったのは、リアリティの問題なんですね。そのリアリティをどこまで持てるのか?って言ったときに、本当に自分のことだと最終的に思えるか思えないかって言われたときに「思えない」っていうほうが近いなって。

攻める宮浦ギャラリー六区と地域アートの可能性

アツミ:丹羽さんが直島という地域に入ることでつくった作品から見えてきたことは、町長をめぐる史実でも、公害問題の経緯でもなく、比喩的に言えば、直島が背負ってきたある種の被植民地化の歴史なんだと思います。さっきも言いましたが、それは本土の島に対する植民地化という見方をしてもいい。近代化が進むときに、工業化の動きがあって、公害などでたくさんの人が苦しむ一方で、特定の人たちの富が蓄積されていき、その富が経済システムの維持や再生産のために教育やソフト産業へと流れていくという、日本や世界の各地にどこでもある経済システムの発展段階にみられる普遍的な問題です。あるいは、政治のアルケー(根源)というか、共同体ができたり、変わったりするときに、政治的な主体はどのような問題と向き合うことになるのかということを見るために、直島の町長というテーマに取り組んだのかなと思いました。つまり、経済システムとか政治システムというものをめぐる哲学的なテーマを掘り起こして、ユーモアのある演劇としてイメージに落とし込んでいくということです。

岸井:なるほど。そういう感想もわかるんですけども。すると、あの霊媒師たちが僕にはよくわからないですね。それだったら、嘘の霊媒師を呼んだっていいわけでしょう。俳優でいいんですよ。

アツミ:なるほど。

岸井:俳優なのかもしれないですけど。でも、そういう設定じゃないですよね。本物の霊媒師を呼んで見ているっていうところに僕は重要性があると思うし、本物の霊媒師があの...直島の港に次々と降り立つっていうのはあれ、笑いなくしては(笑)。

アツミ:全国各地から。

岸井:まぁ、青森から動いていない方もいらっしゃるけど。

アツミ:宮城からも来ていましたね。

岸井:ねぇ、宮城から来てさ。で、長旅の後に着替えてね。役所で握手で迎えられてるでしょう。

アツミ:月明かりを浴びて浄化もされています。

岸井:この辺で、今回の企画の主催になっている福武財団に関することで気になっている話をまとめてしたいです。

福武財団で今回の企画を担当した石井さん。重要な脇役として彼女がいる。たとえば、松島九三郎さんを降霊したとき。あのときの霊媒師がかなりセクハラ野郎でさ。両側に2人女性を座らせて。頭をぐるんぐるん回されてさ。あれも何で座らされたのか、説明があるんだよね。「私、二柱...ここに巫女を立ててな」とか言って。「お前巫女なのか?」みたいな。で、最後に巫女にされた財団職員に向かって「言い残したことあるか?」って言うんだけど、石井さんはただの職員だから「え? 何、何?」みたいになる。「ないようなので、これが真実だ」みたいな。証人にされちゃってる?! こんなのサラリーマンにさせちゃダメだよ。

※左端:福武財団・石井絢子

丹羽:巫女の件。石井さんは、何も感じなかったから素直にそう言っただけなのに、揚げ足を取られたみたいでちょっとムッとしていました。もともと霊媒師さんが、いろんな方法でできると言ってて。「何がいいんだ?」と言われて、本当に何でもいいけど一番やりやすい方法で、かつ一番ストレートにいける方法がいいと。そう話していたら、巫女が使えるって何回も言っていて。巫女はどうしたらいいんですかと言ったら、「そこらへんにいる女性でいいから協力してほしい」って。誰でもいいと。最初、直島の役場の女性がいいんじゃないかって思ったんだけど、いきなり行って今から30分あけてくれって言っても無理ですよね。ちょっと役場の人もできないので、じゃあ、福武財団の2人がいるじゃないかって。最初、カメラマンだったんですけど、急遽座ってもらって、撮影したんです。

福武財団・石井(以下、石井):招聘した立場で申し上げますと、私は途中からプロジェクトに入ったので...。そもそもあの、そこに座っている福武財団の西田が丹羽さんの招聘を考えたというところが経緯としてはあります。あとは「巻き込まれた」という点で言うと、けっこう予算が限られていたので、カメラマンを私や他の財団スタッフが兼ねていて...。ブレブレで申し訳なかったんですけれど。

アツミ:確かに、揺れまくってますよね(笑)。

石井:個人的に担当として思っていたのは、目の前で起きていることは、丹羽さんが人に直接指示しているわけではないのですが、丹羽さんが集めた霊媒師の方だったりして、作家の視点のなかで物事が動いているなということでした。それをいったんカメラマンが...、例えば私が映像として現実を切り取るかたちにはなっても、最終的に編集しているのはまた丹羽さんなんです。なので...、自分が切り取っている以上、丹羽さんの編集にも文句は言えないところもあるかなと思いました。

岸井:なるほど。

アツミ:ところで、丹羽さんを今回、宮浦ギャラリー六区に招かれた理由は何だったんですか?

岸井:確かに。今回、六区攻めてますよね。3人、すごいラインナップですよ。飯山由貴さん(春会期)の次に、丹羽良徳(夏会期)。そして、片山真理さん(秋会期)。すごいですよ。

福武財団・西田:まず、スタイルや扱う内容が全然違う人たち3人をお呼びしたいというのがあって。ここ数年、直島って基本的には展示替えをしない恒久的な作品のほうが多いので、「意外とこういうもんだよね」っていうイメージが定着しちゃってるんじゃないかなという課題がありました。そこでもうちょっと違うこともやってみよう、もうちょっとやっていきたいなっていうことで、今回の3人をお呼びしました。宮浦ギャラリー六区は元々パチンコ屋さんなんですよね。島のなかでは、ある意味で繁華街的な場所であったことも踏まえると、いま直島のなかでできあがっているものに対して、違うテイストがあってもいいのではないかと思ったのです。

岸井:僕は、15年前のスタンダード展注20で来ているんですよ。ひさしぶりに直島に来た。僕の記憶ではそのころの直島は、「買い物をしたい」って言ったら、「あぁもう午後4時だからお店はひとつも開いていない」と。「え? 島のなかに現金を使えるところはないんですか?」「ない」(笑)「ベネッセハウスに行くと使えるよ」とか言われたりして。で、あと「旅館に行ったらちょっと譲ってくれるかもよ」「譲ってくれるとかなんだ?!」と。そこにひさしぶりにきたら、セブンイレブンがあるわけですよ(笑)。直島のアートプロジェクトは家プロジェクトや地中美術館など、島の外見にできるだけ手を加えないっていうところを重視してきた。直島の景色はそのままで美しい、と。でも、15年ぶりにきて明らかに景色が変わったように感じたんです。

アートなんて現実に影響を与えないよという話をいまだにする人いるんですが、とんでもない。もはや日本では、アートは観光コンテンツの必殺技になりつつある。つまり、アートは政治では儀礼に負けているのに、経済では有力な観光コンテンツであるという事実を見ないといけない。

集客しちゃえば町に影響はある。でも、こんなに影響を与えるとは誰も思っていなかったんじゃないかと僕は思うんですよ。大成功とも言えるけど、僕はいまの本村は悠久の営みが残っている島というより、場末の観光地の海の家のようだなと思いました。でも、直島プロジェクトは、海の家のようなイメージをメッセージしてなかったように思うので理想は損なわれたけれど、経済的・現実的には成功した、と。今回六区に呼んだ作家たちというのは、ある意味で批評性というか、現実の文脈を読み替えたり、考えようっていうところがあると思うんです。

いままでの直島の作品は、「かっこいいね!」で消費されて「俺もかっこよくなろうぜ」みたいな話になっちゃった、海の家になるんじゃないか、という反省がギャラリー六区から感じられて、僕はおもしろいなと思った。

アツミ:ジャック・ランシエールが『民主主義への憎悪』注21で言っているように、制度設計をする人たちが共同体のビジョンを掲げて施策にあたっても、民主主義の宿痾ともいえるポピュリズムによって台無しになってしまう。民主主義において、共同体を指導する人たちは民主主義が衆愚的になることを憎み、フォロワーとなる人々は自分たちの自由が制限されることを嫌うようになる。直島のアートヴィレッジ構想もアーティストや観光客に開かれれば開かれるほど、最初にアートヴィレッジをつくろうとした人たちの理念とはかけ離れていってしまうかもしれませんね。そのような状況は、今回の作品のなかでもまさしく預言されているようにも見えたけれど。

あと、今回の宮浦ギャラリー六区が見せてくれた可能性というのは、若手のアーティストと地域の人々との対面や対話のなかで、アーティストの作品を一方的に地域にインストールして啓蒙的に振る舞うというのではなく、むしろ地域の人々に触発されるかたちで、アーティストのビジョンが変容していくというような制作のプロセスにあったのではないかと思います。さらにランシエールを引けば、『解放された観客』注22で言われていたように、もし一連の作品制作のプロセスを演劇的な行為、パフォーマンス、さらにはドラマとして捉えるのであれば、観客となる地域の人たちはアーティストが仕掛けた魔法陣のようなもののなかで自ら語り、表現することで、観る人からつくる人へと立ち位置を変えることになったのかもしれません。そして、アーティストは地域の人々に対して何を生み出したのかを観察するという観客の立場に立つようになったのではないか。そこで見られるのは、地域アートが正しくも提供してくれる、地域住民の参加をともなった学習、そして次世代アーティストの育成というアートマネジメント上のテーマにも合致しているようにも考えられますね。

こういった民主主義と地域アートの可能性を見ると、丹羽さんが福武財団のスタッフまで巻き込んで、カメラのシーンにも入れ込んでいるのは、「アート作品をつくるということがどういうことなのかについて考える」ということを考えさせてくれるんですよね。つまり、キュレーターとかコーディネーターとの間でどのような交渉がなされたのか、そしてその先に作品の被写体である対象が出てきたときに、作品において何が残され、何が排除されたのかということに注意を向けることができるようになる。最近は検閲や規制、あるいは自主規制といったテーマが話題になってますが、どういう局面で誰から介入が入り、そのときにどのような緊張感を生み、結果として観る人に伝わっていくかというところを作品のなかで問いかけているようにも読めます。そして、地域アートにおけるアートの制作や鑑賞への態度に対するメタレベルでの批評的な視点も見られるのではないでしょうか。

岸井:啓蒙から対抗へと変わっていくのが、しかし批評や哲学が主導ではなく、アーティストの意思ではなく、直島アートプロジェクトそのものが内発的にそうしているように見えるところが面白いと思う。というのも、いまや、アートは現世からシカトされながら望まない形で現世に影響を与えてしまうことが明確になってきた。観光コンテンツとして。それは認めたうえで、イメージの力で消費を批判することはできないか、ということ。

映像を編集するときに賦与される作家の絶対的な権力

岸井:だから、今回の丹羽作品が今までの映像撮りっぱなし風ではなくて、作家によって編集されている映像=イメージに見えるつくりになっていることが重要ではないか。最近は考えが変わってきているってことだよね?

アツミ:丹羽さんは2015年に『歴史上歴史的に歴史的な共産主義の歴史』や『過去に公開した日記を現在の注釈とする:天麩羅』という本をつくったときに、ご自身のこれまでの作品を振り返る機会があったと思うんです。本の編集をした後、今回のような1時間6分という長編、ほとんど実験映画のようなビデオ作品をつくっています。アーティストが編集をしたり、編集の素材をつくったりするというときに、そこにはアーティストにしか行使できない絶対的な権力が賦与される瞬間だと思いますが、制作と制作過程を一緒に編集して作品をつくるというメタ的な制作態度について、最近どのように考えていますか?

作品を制作するときに、アーティストは本当に世界のすべてをつくれるわけじゃないですか。そしてそれは見方によっては、事実にも虚構にも解釈され得ると思うんです。そしてその解釈が、ぼくたちの生きている現実をつくっていく。その虚実のあわいと解釈の事実性によって観客の現実への認識が揺らいでくるところこそが、この作品のもっているクリティカルな怖さ、不快さではないかと思うのですが。

丹羽:僕が他の映像作家と違うところは、原則僕が撮影をしないことで。今回は福武財団の石井さんと、一部の霊媒師さんがきた時は財団の広報部の人にも撮影協力してもらって、必ず誰かに撮影を任せるようにしているので、現場で僕がどのように画面を「切り取る」のかは完璧に指示できるわけがない。つまり、ほとんど撮影者の力量に任せっぱなしなんなんです。アートだからビジュアルが大切だろうとか思うけど、そうじゃない。それよりも、こういうタイプの作品では、撮影者は素人で動揺したり、迷ってたり、ぶれぶれになってるのが伝わってくる画面のほうがずっと効果的だったりするんです。そういう映像って、参加者の臨場感を伝える意味ではすごく上質な素材だったりして、特に今回の企画では重要だろうと。配役やスタッフの配置を含めてどうコントロールするかというのを編集と捉えてる。

10年前は、撮ったものを最初から最後まですべて見せるっていうのがスタイルだったと思う。なんでかって言うと、当時は「パフォーマンス」そのものが作品のメインで、いやむしろパフォーマンスしかなかった。映像はそれを後日、一般に伝えるための記録メディアでしかなかったから。それが、いまはパフォーマンスはむしろその先にある未知の現象を誘発するための素材として設定されてる。

今回撮影された材料が何時間あったかわからないけども、100時間以上はあったと思うんですよね。本当に使えない風景をずっと撮っているものもあるし、霊媒師さんとカレー食べているところだけを撮っているところとかがある。でもその中で三脚を使った撮影はほとんどないんです、風景を撮影する時に数回使った程度で、あとの撮影現場では、現場でどんな場合にも備えて機動性を優先したので、手持ちなんです。おそらくドキュメンタリーの現場で三脚は邪魔になるだけのことが多いから最初から排除するんですけど、当然ですね。台本があってやってることじゃないから、カメラワークはカメラもった人が対応するしかない。その素材をどうやって編集するのかっていうのは、作家の権力の使いどころだと思うけども。

昨年、書籍を作った時に感じたのは、作品を振り返るというより、むしろ誰かにテキストを依頼して、その交感を経て作品をアップデートしていくような作業だと思ってやってます。作品そのものに物理的な影響はないですけど、時間が経過するにつれて作品に対する考えも変わるじゃないですか。

岸井:この作品、100年後くらいに瀬戸内国際芸術祭を研究できる素材にもなってる。運営の記録になっているからですよ。この10年間、日本で現代アートが増殖し、瀬戸内がアートになってしまったのはナゾだと後世の人が思ったとき、考古学的な遺物になります。

さらに、手ぶれが、ピントが合うのにちょっと時間がかかっている画が、カメラが専門じゃない人がカメラをもっていることが、霊的なイメージになっているということです。運営の物質性と霊的なイメージが同じ運動によってかき留められ、この時代の政治の象徴として機能している。僕は今回の意図をそうとりました。芸術祭にまといつく霊を後世に形に残している作品。

今までの丹羽良徳であれば、パフォーマンスをただ撮って、見せる。とても演劇的・上演的な芸術家です。でも、今回は物体とイメージを作った。美術的・展示的な作品だと感じました。この話は別の機会にもっと考えてみたいです。

アツミ:サウンドの側面から見ると、今回は9チャンネルで本当にいろいろな音が入っていますね。映像と音声がところどころ編集の過程でうまく合ってこないところがあります。その映像と音声の差がとても効果的だと思いました。ノイズもたくさん入っていて、本来は聞こえない音も聞こえたようにも感じましたし。そういえば、スティーブ・ライヒが「ザ・ケイヴ」注23っていう作品をつくっていて、いろいろな人の言葉を紡いで作品にしていましたね。

岸井:そうそう、「ザ・ケイブ」との関係は誰か論じるべき。現代芸術と霊性の話だけではないからね。

丹羽:音声は9画面になるとどこまで制御しようかと考えると、その中から自分が重要だと思う画面の音声だけを抽出するという方法もあると思うけれども、試した結果、それは採用しなかった。というのは、手ぶれの映像が多いなか、音声だけ揃えるというのが僕にとって不自然だったからです。現実社会のなかでは、聞き取れない会話とか、雑音で聞こえなかったけれどなんかおもしろそうな他人の会話とかときどき聞こえてくるじゃないですか、でもそれはほとんどの場合、なんだかよくわからないから、注意は注がれずに流れていきますよね。今回の映像作品の場合、その明らかなノイズと明瞭に聞き取れる会話の中間に位置するような、なんとなく会話っぽいものが聞こえるけど完全には聞き取れないはがゆい状態をあえて残しておくのがベストかと思ったんです。それってなんだかよくわからない現象が気になってしょうがないから、「お化け」とかって名前をつけることに近いように思ったんです。それで、このような9画面の音声が平等に出力されるように調整しました。観客からすると、シーンによっては音の塊にしか聞こえない時もあると思う。でも、映像が1画面にクローズアップされたシーンでも、場合によっては3画面、4画面の音声を重ねることで、その背後にある映像全体のひとつの流れを意識してもらえればと考えたわけです。

日本のアート全体に対する揶揄として考える?

アツミ:最後に、お客さんからの質問とかいくつかあれば。スタートするのが少し遅れたこともありますし。

観客A:濵中町長がこの作品を観た後の感想はどうでしたか?

丹羽:僕には濵中町長さんは具体的な感想を言っていなかったんですけど、自分が主演男優であるということで、気になってしょうがないのか、展示完成する前から何回も会場に来てくれて作品を観てくれました。役場のウェブサイトにある「町長の日記」でも、歴代町長の霊と話をする貴重な機会だったと振り返るにとどまっているので。かわるがわる霊媒師さんが直島役場に到着して、多い日には1日2回もあったので、むしろ濵中町長さんがその霊体に応えるため途中から直島町史で勉強し始めました。あ、勉強するんだと思ったんですけど。唯一面識があった宮本道衛さんの霊が来たときは、「なつかしいです」と言って、霊体から「こっちはもっとなつかしいわ」と言われてました。

観客A:前の町長である濵田町長は、どうしてもだめだったんですか?

丹羽:難しかったですね。ご家族に交渉して企画趣旨を丁寧に説明しにお宅まで伺ったんですけど、親族の方が言われたのは、2014年に亡くなって間もないので、もし霊体が本当にやってくるという前提で話せば、逆に生々しい部分があるということでした。たぶんいまは静かにしておきたく、この企画内容が受け止められないだろう、霊媒というものが来たときに、たとえ自分が信じていないとしても本当にそこにいると思ってしまうと精神的にきついということで。

岸井:確かに、それだと仲よしの友だちとかと一緒に呑みながらどんな話をしていたのか、聞いてみたいですよね。元クラスメイトとかに、「なんかさあ、急に映画ができちゃってさあ」って言ってんじゃないかって(笑)。

アツミ:たしかに(笑)。町長の霊媒やアートに対する態度には、公人としてのコレクトなバランス感覚がありますね。彼が言うことは町の人たちにとても影響力があるし、あまり変なことも言えないだろうと。そういう意味では、アート作品そのものに対する具体的な言及をほとんどしていないというのも一つの判断ですね。まさに「政治の技術」というところか。

観客B:直島の前の丹羽さんの作品「より若い者がより歳をとった者を教育する」(2015-2016年)で、丸亀市の教育委員会の人たちがいかに教育より教育方針や教育制度を信じていたかということが言外に物語られていて、さらにそのやりとりを高校生に再演させていたところはおもしろかったです。ただ、丸亀の作品が持っていた批評性と比べると、直島の作品にはもう一歩進んだ恐ろしさを感じています。結果として、ある種の関係性の逆転や当事者の感情の逆撫でにより批評性が出てくるところがありますが、今回の作品では町長自身の人柄のよさが染み出していました。「普通、霊媒師の言うことなんか聞かないよ」というところがひっくり返されて、町長の人柄が肯定的に受け取られている気がしました。

アツミ:なるほど、たしかに結果としては町長の人柄のよさが強調されるかたちになりましたが、ぼくはあまり気になりませんでした。ただ、MIMOCA(丸亀市猪熊弦一郎現代美術館)での「愛すべき世界」注24で展示された教育委員会の作品と同じように、今回の作品でも町長は基本的にステレオタイプな町長像を演じている、演じざるを得ないというところだったのだと思います。丸亀での展示で観るべきなのは、実は「大杉栄を故郷で応援する」(2015-2016年)であったりして...。

岸井:でも、この前の夜のオールナイト上映会で寝てたよね?

アツミ:あ...。いえ、ぼくは丸亀で観たんです。そのとき、中平卓馬を思い出したんですよ。写真でいうところのアレ・ブレ・ボケであったり、サウンドアートのノイズのように、画面、あるいはタブローの外にあるアトモスフィアがイメージのなかに注入されているように見えたのは新鮮でしたね。大杉栄の作品と町長の作品に共通するのは、タブローのなかのイメージにノイズが効果的に干渉しているというところかもしれません。

岸井:丸亀の教育委員会の作品は先生と生徒を逆にしたプロジェクトを丹羽君が提案したところ、「それはできないんだ」って言われるんですよね。ですから、プロジェクト自体は実行されていないんですよ。そうして、どうしてそれをやっていはいけないかっていうことについて言われたことが内容です。教育委員会のなかで「個人的にはやらせたいんだ」っていうことを言ってくれている人がいるなかで、一人だけ無表情でじっと丹羽君のことを見ている人がいて。早く終わらないかとか、自分がどう見えているかとかでさえも、表情からはよみとれないんだよね。ワークショップを阻止しようと一生懸命言ってみたりとか、「それは無理ですよ」とか頭にきている人がいるなかで、本当に霊媒師かというくらいの人がずっとカメラのど真ん中でじっと丹羽君を見ていた。

町長が主人公だって僕は言いましたけど、演劇として丹羽作品を観るとき重要なのは、実際にやっているっていうことです。丹羽君のはコンセプトだけでも作品になっているから。デモ行進を逆走する作品でも。でも、実際に人がやっているっていうことを観るときに、僕らはプラン=記号と実際の人=現象の両方がかかわっている瞬間を観ているんですよ。大杉栄の作品のことを僕がすばらしいと思ったのはおそらくはじめて、丹羽良徳は人の出てこない映像作品をつくったっていうことなんです。丹羽君の作品は絶対に人が来る。この作品はそうじゃなかった。(オールナイト上映会で)夜中の6時くらいに上映されていたのをほぼ徹夜で観ていたんですけれど、僕は感動して。大杉栄っていうと、大逆事件注25のことを言いたい。大逆事件は天皇の暗殺を企てたっていうことにされて、まったくそういう計画はないのに、30人弱の人が一回の裁判で殺されたりしたことがあったんです。それで、よく日本の批評で言われるのは、そのような事件があったから日本人はものを言うときに自主規制するようになったっていうこと。つまり、日本人の言論の自由とか批評を奪っているのは日本の伝統ではなくて、大逆事件のトラウマなんだって言う人。

最近アートの界隈では「われわれは規制されているんだけど、それは自主規制なんじゃないか」って罵り合っている。それはおおもとをたどれば「殺されるんじゃないか」、つまり「戦前の政治犯になって、拷問されるんじゃないか」っていう恐怖を僕らはいまだに持っているんじゃないかと解釈できるんですね。でも、実際にはそうはならない。むしろ、僕らは規制されているのに、もっと別の仕方で規制されているのに、規制をされていないふりをしているんですよ。多くのアーティストは。その中で、丹羽君が際立っていいと思うのは、まさに大杉栄を正面から扱っていて、大杉栄の故郷で応援をしようと故郷に行くんだけど、故郷に行ってみたらどこに大杉栄がいるかもわからないっていうことなんです。丹羽君が彷徨うことになって、それで空き地とかを撮って、画面が揺れながら、謎の音がわんわんわんってなっている。そのなかに、ときどき画面に何の前触れもなく突然、英語で「Go Go, Sakae Osugi!」って出るんですよ。もう最高。これぞ、表象不能性。ランズマンを想起しつつ、だんだんつぼに入って笑いが止まらなくる。この作品は大杉栄を応援しているのではなくって、むしろ日本のアート全体に対する揶揄ではないかと僕は思ったんです。「お前ら規制とか言ってるんじゃない」と。

クロード・ランズマンの「ショア」注26は、ホロコーストの収容所の記録映画を撮るにも全員死んでいて撮れないので、草原とかを長回しで撮るしかないっていうところで、わりと現代映画に大きな影響を与えた作品があるんです。「第二次大戦の後にイメージなんてつくれるのか。」っていう表象不能性を扱った代表作のようなものです。僕にはいまのアートを見ていると表象不能性をでっち上げているようにしか思えないことが多い。でも大杉栄の墓だったら、大逆事件の人たちがものを書くことを現実に禁止されていた、完璧にだめだっていうところがあるので、まさに表象不能というのは正しいわけ。それでときどき、いまのアートの置かれている空虚な状況自体が表象不可能だっていうことを表象するために、その表象不能性の表象のために、丹羽君はたぶん画面の手ブレとか、今回の音響もそうだけれどチーンとなったりとか、すごい音反響のあるトランス系なので見ていると眠くなるとはっと我に返ってだんだんと変な雰囲気になってくるっていうイメージで、現代の問題を表象できないが何とか表象しなければいけないっていう問題に対する答えを出そうと苦しんでいるように見えている。長くなったけれど、それが丹羽君の作品の最近の変化だと僕は思います。

観客B:実は、大杉栄自身も丸亀瓦町で生まれたらしいけど、印象はほとんどないと言っているんです。

岸井:なるほど、アナーキストですから故郷とかどうでもいいんですかね。

観客B:地元の郷土史家の方が非常にねちっこく調べて、当時の幼馴染の証言から出した場所で、丸亀市では一切PRも何もしていないところです。

岸井:ロマン主義やファシズムの本質である故郷喪失を扱った作品ともいえるということですねえ。

過去の遺産とリアルタイムで流れる現在を重ねる

アツミ:「祝祭」というのも今日のキーワードでした。これから2020年のオリンピックが近づいてきて、人々はファシズム化する政治傾向を前にして、自分たちが共同体の掲げるイデオロギーから逸脱しないように自主規制をかけていくようになると思います。オリンピックという祝祭を前に国家共同体が一つにまとまろうとするときにどのように権力や権力を体現するものと対面し、交渉していかなければならないかというところも今回の作品は問いかけているような気もしますね。丹羽さんのこれからの予定はいかがですか?

丹羽:オリンピックですよね。いま、文化庁の新進芸術家海外派遣制度という助成金をもらってオーストリアのウィーンにいて日本のニュースで得られるもので多いのはオリンピックなんです。2020年に東京でオリンピックがあるんですけれど、経済効果を目論んだ主催国にとってみればなんとか成功させないといけないオリンピックで、なんと日本選手団が悉くボイコットするという内容のドキュメンタリーをつくろうかなと。でも、まだ誰もそんなことが起こるとは思っていない、つまり、それは「そんなことあるわけないだろう」ということを挟むことで人々の予測と欲望を対象にしたドキュメンタリーになるかと考えたんです。だからそれは、2020年のオリンピックが始まる前に、イメージが現実になる前にそのドキュメンタリーとして完成させたいと思っている。いやむしろ完成させないと作品として成立しない。まだ部分的にどういうかたちでできるかはわからないけれど、今考えているのは、スポーツの選手、スポーツ団体、選手を取り巻くメディア、精神科医とのコラボレーションを素材に構成しようと考えてます。

あともう一つは、釜山ビエンナーレで廃案になって結局は実施しなかったプロジェクトで、中絶によって消えた胎児らを調査して、いまから彼らを市民登録しようとするプロジェクト「存在しなかった人々を命名する」は、ポーランドで中絶をほぼ全面禁止しようとする政治的動向と反対する活動家らの衝突を見ていると、ここヨーロッパでも実現させる意味は相当にあるじゃないかと。生命の尊厳に直結する内容なので、充分な配慮は必要だと思うけど。

アツミ:フロイトの住んでいた町、ウィーンで精神科医とコラボレーションですか。中絶というテーマも興味深いですね。そういえば、1960年代前半~1980年代後半にかけての工業化とその公害によって、さらには1990年代~2010年代の少子高齢化で直島はすごく人が減って、衰退してしまった。そして、その傾向はまだ続くんだと思う。でも、90年代に入ってからアートを取り入れて、島の人口は減っていっても、少しずつ人が集まるようになってきた。これはモダニズムによって負ってしまった地域の傷、トラウマというものをアートによって回復させるという動きが出てきたというようにも読めますね。アートと観光が結びついたところで、地域活性化が効果的に進んでいるということでしょう。

現在、地域アート・プロジェクトやときどき付随してくる哲学的対話のプロジェクトやワークショップなどを見ていると、日本のなかで人々がアートを媒介として一般性や普遍性のもとに哲学的な概念を用いて自由に対話するという民主主義が起動しつつある、あるいは共同体において自治の技術として育まれつつあるという局面に立ち会っているような気がします。その意味では、「観光化された地域アート」と揶揄されたって、アートの効果というものは確実に見られると言えるのではないか。いずれにせよ、町長と霊媒師の邂逅、言い換えればモダンな公人とプレモダンな遊民の衝突をとおして、ポストモダン、ポスト・トゥルースにおける民主主義の一面を見せてくれるというところも今回の作品のポイントかもしれませんね。そのあたり、岸井さんはどう思われますか?

岸井:民主主義って日本では単なる理性と訓練の話になっているように感じます。でも、どんな文明でも、みんなで集まって意見を言ってみんなで聞くっていう伝統文化はあるし、民主主義はその上にしか成立しないものですよね。共有されたイメージの上にしか、複雑な政治システムは成立しないのではないか。最近の政治状況は、特にネットが現れてから、その努力が甘かったことを露呈しています。問題は、そのようなイメージ、たとえばここでは祖先の霊であり、霊媒師であり、霊的な映像ですね、を扱うかっていうことなんですよ。丹羽君は、今回アーティストらしい有益な仕事をしてくれたなと思います。

いま、丹羽君が未来って言いましたが、理性的な政治に必要なのはビジョンですね。絵が重要なんです。絵を描けないといけないんですよ。

丹羽:ウィーンには最低でも2017年3月までは滞在するんですけど、今回は直島で滞在制作して作品を作ったわけです、つまり展示会場のある地域や国に実際に訪れて、その地域に根ざす特有の問題や話題となっていることを中心に制作するというスタイルをここ10年くらいしてきたんですけれど。たいていの場合、それは過去に向かっていくんですよ。つまり「そこで何があった、誰それが何した」みたいな過去の遺産とリアルタイムで流れる現在を重ねていくことで、批評的なポイントを炙りだしていくわけです。でも、ウィーンにいてオリンピックの作品をするっていうのは、そういうこととはちょっと違う方法を使うべきだと直感している。これまでの手法はまったく役立たずになる可能性だっておおいにある。単純に言って、例えば「共産主義シリーズ」などは、ある程度定まった評価や定まった見方ができる、つまり負の歴史と認識されている社会主義時代という触れ込みを前提にしいた部分があったんだと思います。でも未来のドキュメンタリーというのは、そういうことが全くできないし、誰がなんと予測しようが未来がどうなっているかなんて、さっぱりわからないんですよ。直近の選挙結果だって、予測に失敗するくらいですから。でも、人間というのは、ある種類の予測というか、たぶん東京オリンピックというのはこんな感じなんだろうなとかいったイメージを持ってないと生きていけないんですよ。僕はその無意識に立ち上がる未来予測のイメージに、制作のチャンスを感じたんです。それに東京オリンピックの場合、すでに1964年に一回開催しているんですよ。つまり、その時代を生きていたり、そのイメージを直接伝え聞いてる人にとってはややこしい問題です。

おそらくいままでの制作スタイルに加えて、もっとアーカイヴの手口を使うとか、もっと違う手続きが一個増えてしまうからさらに複雑なことになるだろうけれど、たぶんその複雑さのなかに考えるべきことが隠されているから、自分にとっても重要なんだろうなと思っています。自分自身、楽しみですね。日本のどこかで紹介できるかどうかはわからないけれど、そういうのは一つまた公的な問題がたぶんいっぱい出てくると思う。

岸井:そうですね。しかし、その問題をあぶりだす力を、丹羽さんはますます持っていくのだろうと思います。

アツミ:ヴァルター・ベンヤミンが、『歴史哲学のテーゼ』でクレーが描いた「歴史の天使」はJetztzeit(いま-時間)においてカタストロフに満ちた過去を向きながら未来に進んでいくって言うんです。今回の丹羽さんの作品では、現役の町長に対して直島の歴史を歴代町長に暗に語らせることで、モダニズムの悲劇に目を向けながら新しい歴史をつくっていこうとする公人、そしてぼくたちも含めた人々のいまを見せてくれているという読み方もできるかもしれませんね。

丹羽:...うん、こんな感じで。

岸井:はい、こんな感じで...。長時間、ありがとうございました。

【注釈】

注1:2010年代から冷戦時代および共産主義の歴史に応答しようと試みたプロジェクト型の4つの連作映像作品。「ルーマニアで社会主義者を胴上げする」(2010年)、「モスクワのアパートメントでウラジーミル・レーニンを捜す」(2012年)など。作品はまとめて<Historically Historic Historical History of Communism>( 2015, Edel Assanti, London)と題して発表され、同タイトルの出版物(『歴史上歴史的に歴史的な共産主義の歴史』、Art-Phil、2015)も発刊された。

注2:三宅輴吾氏。直島初代村長 。1890年(明治23)7月から1902年(明治35)3月まで在任。

注3:三宅検三郎氏。第8代直島村長。1931年(昭和6)12月から1937年(昭和12)11月まで在任。

注4:映像作品「デモ行進を逆走する」(2011年)、東日本大震災の3ヶ月後に開催された都内で企画された反原発デモ行進の真ん中を逆走した様子を記録した映像。

注5:映像作品「ルーマニアで社会主義者を胴上げする」(2010年)、東欧革命から20年余り経過し民主化されたルーマニアで当時の共産党を意志を引続く残党と接触し、彼らを胴上げしようと試みたドキュメンタリー映像。

注6:フィリピンのマニラ市に存在する17のゴミ埋立地の所有者に交渉し、ゴミ山の命名権をオークションにかけようと試みた作品。ゴミ処理業者WACUMANの協力を得てゴミ山の命名権が販売されるに至り、マニラ市在住の男性が落札した。

注7:大阪府枚方市を拠点する奥野霊能相談所代表の奥野氏。東日本大震災後の直後、自身の霊能力を生かすために事務所を開設し、さまざまな悩み事に関して霊能相談を受けている。

注8:映像作品「国会議事堂前で警察官をだっこする」(2012年)、国会周辺警備にあたる複数の警察官にだっこしたいと申し出るやりとりを記録した作品。

注9:三宅親連氏。第14代直島町長。1959年(昭和34)5月から1995年(平成7)4月まで在任。

注10:三菱マテリアル直島製錬所は、前身である三菱合資会社の中央製錬所として大正6年(1917年)に直島に設立。銅・貴金属の製錬を行うとともに、貴金属の回収やリサイクル等も行っている。

注11:建築家。1970年の直島町立小学校が処女作。その後、直島建築の発展に大きくかかわる。

注12:福武書店(のちのベネッセホールディングス)創業者。

注13:福武哲彦氏が、当時直島島内に土地を所有していた藤田観光から土地を購入する仲立ちをした。1966年、藤田観光の子会社である日本無人島開発株式会社が島の南部に「フジタ無人島パラダイス」をオープンしたが、経済的な影響で1987年藤田観光は事業を撤退した。

注14:小沢剛「スラグブッダ88 ―豊島の産業廃棄物処理後のスラグで作られた88体の仏」(2006年)。豊島の産業廃棄物から生まれるスラグで地蔵を作った作品。瀬戸内海の東部、小豆島の西方3.7kmに位置する豊島(香川県)では豊島総合観光開発(豊島開発)が、1975年から16年間、産業廃棄物を違法・大量に投棄・野焼きし日本最大級の公害事件を起こした。1990年に兵庫県警が摘発。投棄された廃棄物は推計90万8千トンに及び、2017年3月28日、撤去が完了した。

注15:松島九三郎氏。第5代および第10代直島町長。在任中の大正6年(1917年)に三菱マテリアルの前身である三菱合資会社の中央製錬所を直島へ誘致した。

注16:今回の展覧会の関連イベントとして企画され、2016年8月13日(土) 20:00~翌7:00にかけて行われたオールナイト上映会。丹羽良徳が2004年以降に制作したほぼすべての映像作品をシングルチャンネルで上映した。

注17:京都市立芸術大学美術学部教授。キュレーター。専門は近現代ポーランド美術。企画した展覧会に「転換期の作法 ポーランド、チェコ、スロヴァキア、ハンガリーの現代美術」(2005、国立国際美術館/広島市現代美術館/東京都現代美術館)、「死の劇場―カントルへのオマージュ」(2016、京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA)など。

注18:ともにポーランドのワルシャワを拠点にするアーティスト。80年代後半から90年代にワルシャワ芸術アカデミー彫刻学科で学ぶ。それぞれの個人活動に加えて共同でワークショップなども企画する。

注19:加須屋明子、『ポーランドの前衛美術 生き延びるための「応用ファンタジー」』、創元社、大阪、2014

注20:2001年、直島コンテンポラリーアートミュージアム10周年企画として、直島のほぼ全域(家屋の一間、空家、路地、かつて三菱マテリアル社員の床屋、診療所や卓球場)などを舞台として13名のアーティストが日常をとらえた作品を展示した企画展。

注21:ジャック・ランシエール (著)、『民主主義への憎悪』、松葉祥一 (訳)、インスクリプト、東京、2008

注22:ジャック ランシエール (著)、『解放された観客』、梶田裕 (訳)、法政大学出版局、東京、2013

注23:「ザ・ケイヴ」。1993年、ウィーンで世界初演。スティーヴ・ライヒとベリル・コロットの共作によるマルチメディア・オペラ。パレスチナ自治区ヨルダン川西岸地区に位置する都市、ヘブロン(イスラエル語)、アル=ハリール(アラビア語)にある族長・女族長が祀られている洞穴に言及している。ユダヤ教・キリスト教・イスラ教の祖とされるアブラハムとサラなどをめぐるライヒ=コロットのインタビューに対して、イスラエル人、アラブ人、アメリカ人が応答している。

注24:2015年12月20日-2016年3月27日に、開催された。出品作家は、鷹野隆大、丹羽良徳、ミヤギフトシ、森村泰昌。

注25:大日本帝国憲法下で天皇制を重視していた日本政府は大逆罪(天皇らに危害を加える行為に対する重罪)として、非公開の裁判を経て、死刑・極刑をもって臨んだ。主な大逆事件には、幸徳事件(1910-1911年)、虎ノ門事件(1923年)、朴烈事件(1925年)、桜田門事件(1932年)などがある。大杉栄は幸徳事件の際に検挙され東京監獄に収容されたが、満期出所した。

注26:「ショア(Shoah)」:1985年、公開。クロード・ランズマン監督によるユダヤ人絶滅政策(ホロコースト)にかかわった人々へのインタビューを撮影した映画作品。上映時間は9時間30分。